「切り餅」事件と知財戦略(4)~「傍観する顧客」の論理

「切り餅」事件についての続きです。前回まで、特許紛争の当事者同士の話をしましたが、今回は「傍観する顧客」の論理です。

「傍観する顧客」の論理

競合同士の特許紛争となると、どうしても顧客が置き去りになってしまうということが、いつも気になっています。

顧客としては、当事者の争いに介入できないので、基本的には「傍観」するしかありません。

もっとも、「切り餅」事件のように、顧客が一般消費者である場合(「BtoC」タイプの事業)、いわば他人事なので、楽しみながら傍観もできます。筆者も実際、「切り餅」事件を興味本位で見ていました。

しかし、顧客が事業者である場合(「BtoB」タイプの事業)、場合によっては巻き込まれることもあり、対処せざるを得ない場合もあります。

例えば、特許訴訟の当事者から訴訟に関わる製品を定期購入していた場合、下手すると出荷元が裁判に負けて出荷停止、などという”実害”を被る可能性もあるからです。

切り餅ならば、越後製菓やサトウ食品以外からでも買えますし、最悪、切り餅が世の中から無くなっても命に係わることはありませんが、会社の事業にとっては死活問題になることもあり得ます。

顧客に可能な対策

BtoBの場合、顧客の立場で、サプライヤー同士の特許紛争に対処することになりますが、例えば以下の対策があります。

- 購入先の特許状況がどうなってるか、よく調査しておく。特に新規取引の場合。

- リスク意識の高い顧客は、購入先に対して、敢えて購入先の競合が持つ特許リストを提示して、「大丈夫ですか?」と質問することがある。

- 購入先に対して、何か特許問題が生じた場合は損害賠償責任を求める旨、契約を交わす。

- 購入先は嫌がってハードな交渉になることが多いが、外資系の大手メーカーにとっては常套手段。

- ただし、不公平な条件を力技で押し付ける・押し付けられる場合、独占禁止法などに問われる場合があるため要注意。

- 購入先が裁判に負ける可能性が高い場合、購入先に対して在庫の積み増しを要求しておいて、何らかの対策を打つための猶予期間を確保する。

- ただし、裁判が無事に済んだ場合、在庫を引き取る責任が生じる場合が多い。

- 「分散購買」とも言い、二社またはそれ以上の取引先を確保する。

- 平時は”価格を叩く”ための手段としても多用されるが、特許紛争に限らず、自然災害などサプライチェーンが分断されるリスクを回避するための方策でもある。

- 逆が「一社購買」または「集中購買」。メリット・デメリットがあり、個別事情に応じて適切な方を選択する。

顧客への提供価値とは?

もっとも、顧客の立場では、そのような対策をしないに越したことはありません。「訴訟じゃなくて、もっと他に手が無かったの?」とも言いたくなります。

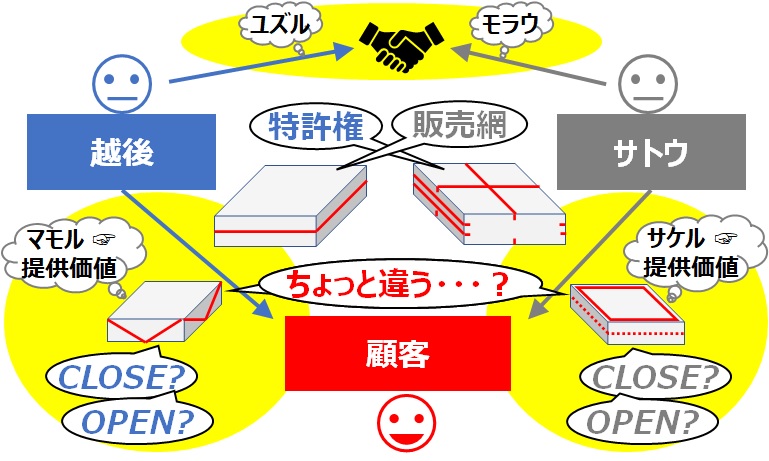

この「切り餅」事件については、筆者個人的には「仮に、越後とサトウがお互いに協力したら、どんなお餅が作れるんだろうか」などと”妄想”したりもしていました。

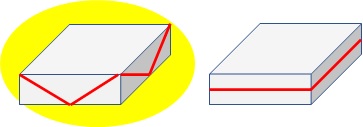

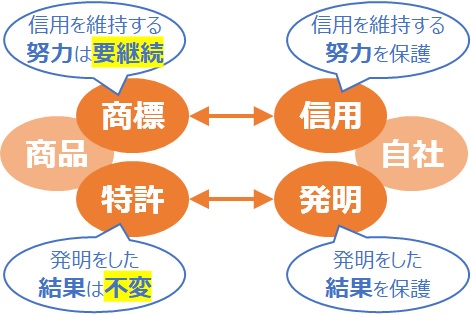

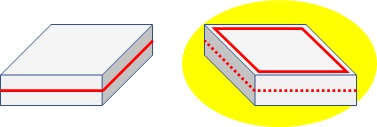

要するに、「顧客への提供価値」をどう考えるのか?という問題だと思います。本件に関しては、「正直、どっちの餅も大差ないな」というのが、いち消費者としての筆者の偽らざる感想です。

越後やサトウの立場としては、「うまく切り込みがあればキレイに焼ける」という効果を言いたいところでしょうが、「顧客への提供価値」として、どれほど重要だったのか、と思ってしまいます。

顧客にとって切り餅の価値とは何なのか?それを考えることが、特許訴訟の中でも、お互いに歩み寄って、本当にあるべき解決に向かう鍵になるのでは、と考える次第です。

現場の想い(余談)

筆者は仕事柄、事業者の立場で、特許紛争の当事者(販売側)と傍観者(購入側)、どちらも経験したことがあります。購入側としては、販売側のどちらともお付き合いがあったりして、なかなか複雑な気持ちになります。

購買側としては内心、「やめてくれないかな~」と思ったりしますが、特許権をどう使うかは特許者の権利なので、表立って文句は言えず、「まあ、うまくやってください」というのが関の山です。

一方、販売側としては、顧客への「供給責任」というものがあり、それを保証することは何を置いても重要になります。特に、自社が原告となる場合は必ず、顧客に対して事前説明に伺います。

しかし、顧客にはだいたいデメリットしか無く、非がないのも普通なので、事前説明に行く担当者(だいたい営業マン)は、ただただ平謝りになります。

オーナー企業だとちょっと違うかも知れませんが、いかに顧客といえど、普通のサラリーマン同士だと、販売側であろうと購買側であろうと、お互いに申し訳ない気分になってしまいます。いずれにせよ、特許訴訟は現場にとって、あまり良いことがないなあ、というのが個人的な感想です。

Views: 1