「切り餅」事件と知財戦略(1)

先の記事で「切り餅」事件の判例をご紹介しましたが、知財戦略の側面から、少し考察してみたいと思います。

特許訴訟と顧客視点

この事件に限らず、特許訴訟になると、顧客が置き去りになっていると感じることが多々ます。

本件は、越後製菓(以下「越後」)とサトウ食品(当時は佐藤食品工業、以下「サトウ」)、2社間の争いです。訴訟というのは、敵と味方に分かれての対立構造で進むので、第三者たる顧客は原則、訴訟の当事者ではありません。顧客がどちらかに肩入れして訴訟に参加することもあり得ますが、そう多くはありません。

筆者も餅が好きなので、スーパーなどで両社の切り餅を目にすることがよくあり、この訴訟が争われていた当時も、切り餅を買って食べていましたが、正直、複雑な気持ちではありました。

特許訴訟の構図~顧客・競合・自社の関係

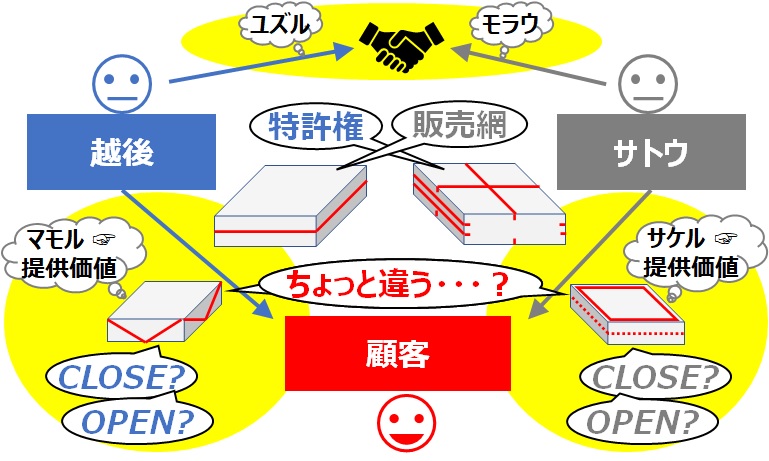

この訴訟の構図について、いわゆる「3C」(Customer/Competitor/Company)を意識して、図にしてみました。

改めて、この特許訴訟の背景は、およそ以下の通りです。

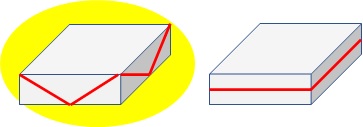

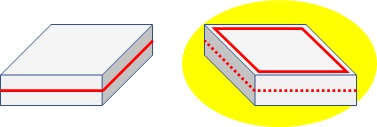

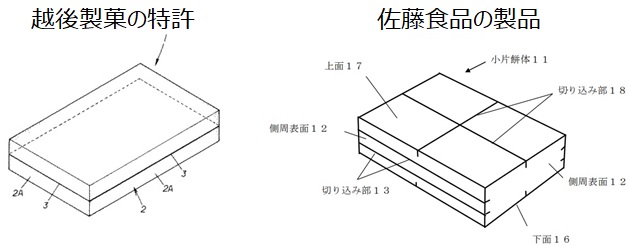

- 越後は、直方体の側面に切り込みがある餅の特許を保有。

- サトウは、直方体の側面に切り込みがあり、かつ、上面にも切り込みがある餅を製造販売。

- 越後は、側面に切り込みがあるサトウの製品は、越後の特許を侵害すると主張。

- サトウは、越後の特許には「載置底面又は平坦上面ではなく・・・側周表面に・・・切り込み部又は溝部を設け」とあり、上面に切り込みがある佐藤の製品は非侵害と主張。

結果、越後が勝訴した訳ですが、この一連の経過で、顧客の存在は大きくはありません。スーパーでどのように売られていたかなどの言及はありますが、顧客の購買行動などは、訴訟においては証拠のひとつに過ぎません。

訴訟だから当たり前とも言えますが、しかし、そもそもなぜ訴訟になっているのかを考えると、顧客に自社の餅を選んで貰いたい、という理由が根本にあるはずです。

訴訟はそれを実現するための手段のひとつに過ぎません。手段のひとつでありながら、敵を市場から追放するという効力を持つ、かなり激烈な手段でもあります。

餅が好きな筆者は、越後の餅もサトウの餅も、どちらも食べたいと思います。選ぶに当たって、切り口の違いがあっても似たようなもので、さして重視はしません。

両社がこんなに激しく争うのでなく、もう少し別の手段がなかったか、正直、そういう思いがぬぐえません。

特許訴訟に関する論点

この事例については、以下のような論点があるかと思われます。

- 特許を踏む側の対応:マネル(模倣)、ゴネル(”守り”の交渉)、ツブス(権利への攻撃)、加えて、強み(販売網など)の使い方

- 特許を踏まれる側の対応:ツクル(創造)、セメル(”攻め”の交渉)、ツブス(事業への攻撃)、加えて、強み(特許権)の使い方

- 特許訴訟を眺める側の対応(傍観者):強みの価値判断(評価と選択)

以降、これらの論点について、何回かに分けて分析を試みたいと思います。

Views: 29