「切り餅」事件と知財戦略(2)~特許を「踏む側」の論理

「切り餅」事件についての続きです。今回は、「特許を踏む側」の論理について触れてみたいと思います。

特許を「踏む側」の論理

特許訴訟について語られるとき、他社の特許を「踏んだ側」がどうすれば良いか、という視点が多いように感じます。

これは、企業において事業のリスク評価をする際、コンプライアンス重視の観点から「他社の特許を踏まない」ことを重視する傾向があるからです。企業が出す種々の年次報告書などでも、知財活動に関してはそのような切り口の言及が多いと感じます。

裏を返せば、他社の特許を踏むことが、どの企業・組織でも往々にしてある、ということかと推察します。理由は幾つかありますが、例えば以下のことが考えられます。

- 事業や技術には流行があるので、たまたま同様の発明が同時期に完成し、それが商品化される結果、他社特許を「知らずに」踏んでしまう。

- ただし、これは事前にちゃんと特許調査(特許クリアランス)をしておけば、ある程度防げる。

- 他社の発明品を見て、「これは儲かりそうだ」という考え、ついついモノマネをしてしまう。

- 多少の工夫はしても、意図的な行為ならば、基本的には言い訳の余地がない。(この「切り餅」の事例では、そのような事情が幾ばくかはありそう。)

特許権の強制力

知らずに踏んでしまうことは、完全に防ぐのは意外と難しいと言えます。開発する技術者が独自と思っても、知財的な観点からは特許侵害というケースは割とあるためです。

従って、踏んでしまった場合のリスク対策は不可欠と言えます。

そもそも特許制度は、「マネル」(模倣)ことを許容している部分があります。特許法第1条は以下のような記載になっており、特にこの「利用」により、技術は「累積的に進歩」する結果、「産業の発達」に繋がるというストーリーです。

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする

特許が必ず公開されるのは、この利用を促進するためです。これは特許法の専門書籍にも当たり前に書かれている基本ですが、これが結果的に、模倣を許容している部分があると、筆者は考えています。

もちろん、特許法が特許権侵害を推奨している訳ではありません。一方で発明の「保護」を謳っている訳ですから、あくまで「侵害しない利用」を推奨しているに過ぎません。

結果として、「知らずに」であっても「知って」であっても、侵害は侵害です。実際、一部の例外はありますが、その取扱いにあまり違いはありません。「知りませんでした」という言い訳は通用しないのが、特許訴訟の世界です。

特に、特許を持つ者(特許権者)に対しては、「特許を踏んでる者の商売を強制的に止める」という、とても強い権利が認められています。そのことには、日頃から重々、注意しておくべきと考えます。

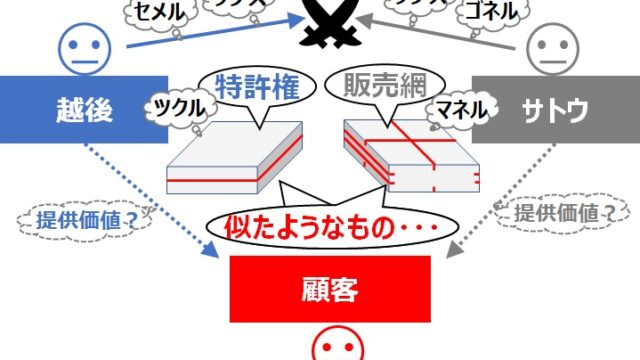

マネル・ゴネル・ツブス

知財業界では、俗に「ゴネル」「モラウ」「ツブス」という、少々品の無い言い回しで、特許侵害への対策が語られることがあります。

それら対策の中身は、およそ以下の通りです。

”攻め”られた側は当然、”守り”に入る。特許紛争では”交渉で有利になる”ことを目指す。手段は幾つかあるが、主なものは以下。

- 非侵害の主張:自分の製品と相手の特許の違いを見つけて交渉

- 特許無効の主張:相手の特許に瑕疵(無効の理由)を見つけて交渉

- 先使用権の主張:相手の特許より自分の製品が先にあった証拠を出して交渉

”ゴネル”がうまく行かなかった場合、穏便に済ますための手段。通常、相手に何か不都合な事情がある場合、または、相手に渡せるメリットがある場合に限られる。主なものは以下。

- 権利不行使の申入れ:相手からの特許訴訟を防ぐ直接的な手段。相手の特許に無効理由がある場合が多い。

- ライセンスの申入れ:相手の特許を正式に使わせて貰う手段。自分から相手にも特許をライセンス(いわゆるクロス・ライセンス)する場合も多い。場合により、特許そのものを譲り受けたり、共有にすることもあり。

”ゴネル”がうまく行かなかった場合の強硬手段。相手の特許に無効理由がある場合に限る。無効を訴える場面として、以下のふたつがある。

- 特許無効審判:特許庁に対して、特許権自体の公的な効力が無い(無効理由がある)ことを主張。もう少し軽いものとして、自分の製品が相手の特許を踏むかどうかを「判定」してもらう制度もあり。

- 特許侵害訴訟:訴訟の中で、原則、自分(の製品)に限り、その特許権は効かないことを主張。これが認められると、その特許は公的にも実質的に効力を無くすが、特許登録を消すという面倒な手続きをせず、実質的な利益を得る手段。

強みの使い方

「マネル」から「ゴネル」「モラウ」「ツブス」に至るまで、一連の行為や対策を行うには、前提として、相手に勝てるような”強み”を持っていることが必要と言えます。

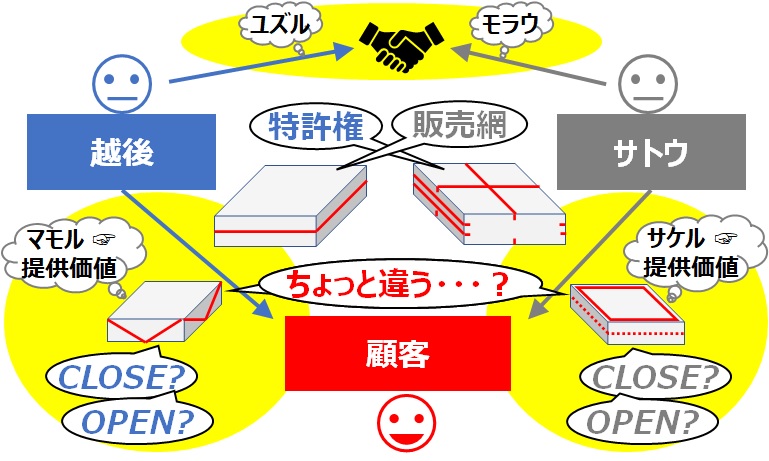

筆者の個人的な感想ですが、顧客としてスーパーなどを巡ったとき、越後製菓の切り餅よりも、サトウ食品(当時は佐藤食品工業)の切り餅の方が、商品棚の目立つところに陳列され、数量も多く、しかも低価格のことが多かったと感じています。サトウが持っている販売網のパワーを物語っている、というのが正直な感想です。

ちなみに、この訴訟においては、本来は競合であるはずのたいまつ食品が、実質的にサトウの側についたということがあります。これも、サトウが業界のリーディングカンパニーたる所以ではないかと、勝手に想像しております。

一方、サトウにそういった強みがあるならば、模倣を疑われる行為をするのでなく、その強みを使って、もっと別の切り口で商売展開できたのでは、とも思っております。

そのことについては、次の機会に触れてみたいと思います。

Views: 17