商標と特許の違いとは?

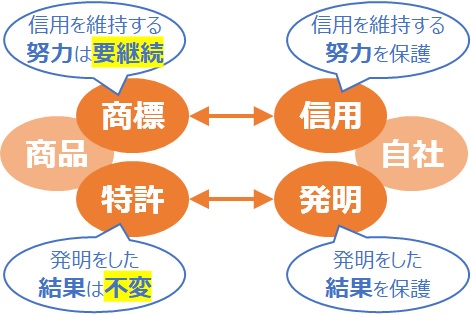

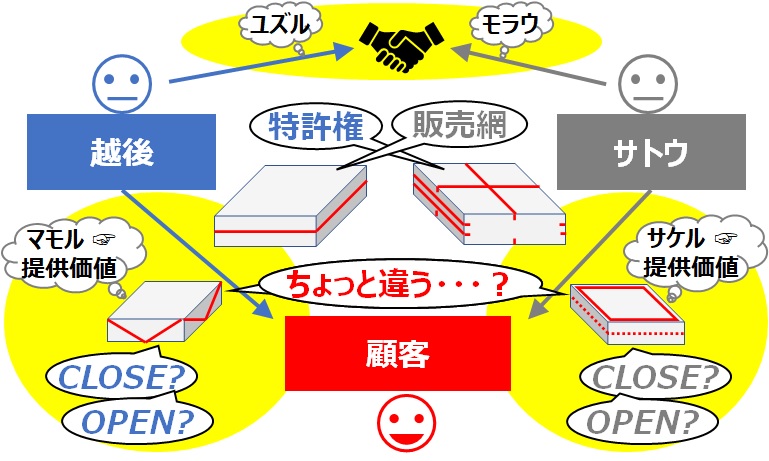

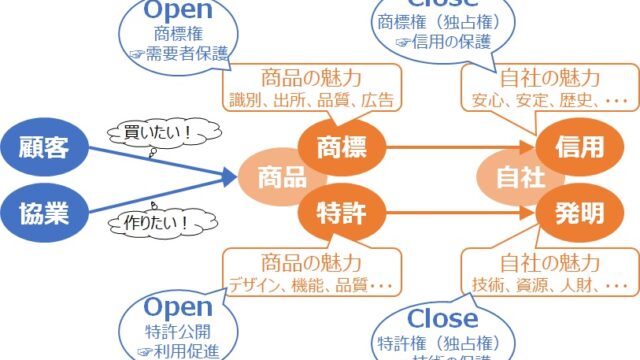

前回の記事では、オープン&クローズ戦略と知的財産権、特に、特許と商標ついて触れましたが、同じ知的財産権でも、両者には大きな違いがあります。

特許と商標の違い(1)~使う目途がある?ない?

筆者は素材系のメーカーに勤めておりますが、技術者から、特許を取るのと同じノリで、商標も取りたい!という話をよく耳にします。

メーカーの技術者は、特許には慣れていても、商標には不慣れなことが多く、同じように考えていることも多いのですが、両者はかなり違います。

筆者は技術者に対しては、特許と商標の違いを以下のように説明しています。

- 特許:使う目途があっても無くても、いち早く出願・権利化すべし。

- 商標:使う目途が無いなら、出願・権利化しない方が良い。

かなり雑な言い方ではありますが、技術者の理解度を考えると、このように言い切ってしまう方が”本質的な違い”を理解してもらいやすいか、と思っています。

特許と商標の違い(2)~使わないと取り消される商標

実は、特許も商標も、「いち早く出願した者が権利を獲得する」という、共通のルールがあります。「じゃあ特許も商標も同じでしょ?」と言われそうですが、次の大きな違いがあります。

- 特許:使わなくても、取り消されない。

- 商標:使わなかったら、取り消される可能性あり。

商標を取り消す仕組みとして、「不使用取消審判制度」というものがあります。他人の商標権でも、使われておらず、それを使いたいときは、誰でも、特許庁に対して、その他人の商標権を取り消してもらうよう請求することができます。

具体的には、3年間継続して使われていない商標が対象です。取り消されたくなければ、商標権者は、現に商売をやっているという証拠を出して対抗せねばなりません。 実際、この不使用取消審判というのは、割と普通に起こされていて、結構な確率で取り消しになっています。

商標はなぜ取り消される?

そもそも商標権というのは、「現に商売をちゃんとやっていて、産業振興に貢献してる人が、社会的に築き上げた又は築くであろう信用を、法律で守ってあげよう」というものです。

逆に言えば、その信用が失われると、それを法律で守ってあげる必要はなくなります。何か不祥事で信用を無くすといったことでなく、単に商売から撤退してしまうだけで、商標法的には信用が失われたことになります。(これを「商標の空権化」とも呼ぶ。)

そうなると、その商標を使いたい人に使ってもらった方が、産業の発達に寄与するよね、というのが、不使用取消審判制度の意図です。

商標を取るべきか?取らざるべきか?

以上のように、法律の意図しているところや、取消される可能性や面倒も考えると、商標というのは、あまり曖昧な目的で取るべきではない、と言えます。

市場を創造し、顧客の信用を獲得し、競合と一線を画す。これを如何にして行うか、そのために「なぜ商標権を取るのか」。費用も手間もかかるので、ちゃんと戦略を練るべきか、と思う次第です。

Views: 1