知的財産法に込められたオープン&クローズ戦略の意義

先の記事でオープン&クローズ戦略について触れましたが、それと、知的財産法との関係について、簡単に触れておきたいと思います。

商標&特許とオープン&クローズの関係とは?

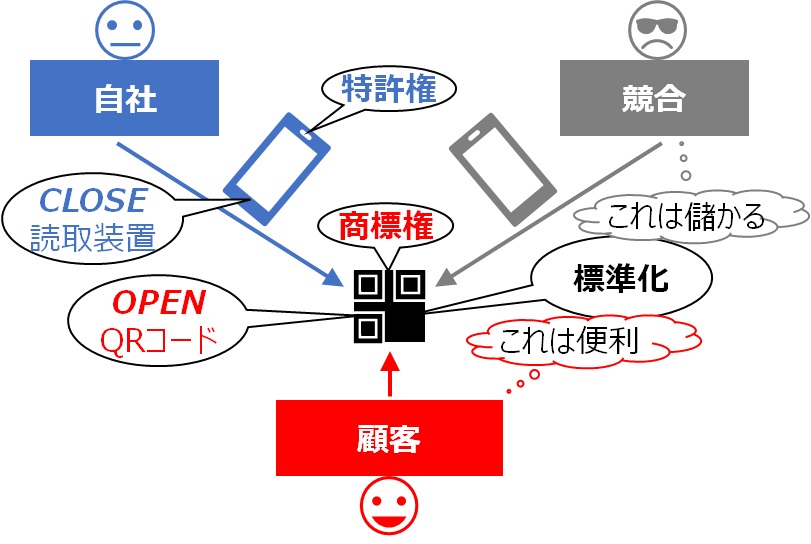

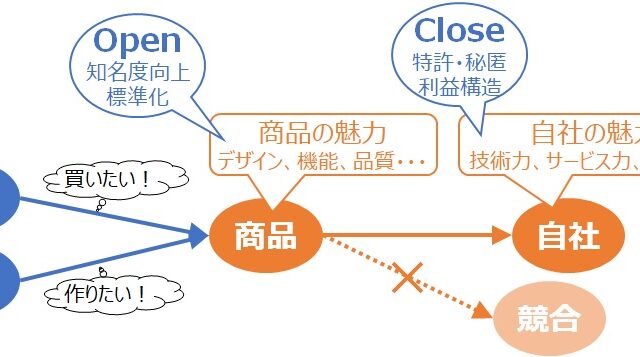

商標および特許と、オープン戦略およびクローズ戦略の関係を、以下のように図解してみます。

この図では、商品には商標と特許が与えられ、各々の権利が持つ機能により、各々異なる切り口で”商品の魅力”がオープンにされています。

そして、それらの機能により、顧客や協業が惹きつけられ、産業の発達(市場の創造・拡大)に繋がる、という仕組みです。

一方、自社は、商品を商標と特許で独占することで、商標では信用、特許では発明(技術)という”自社の魅力”がクローズ(保護)されています。

これにより、企業が自らの信用力を高め、発明を活発に行うモチベーションとなり、結果として顧客が守られ、技術も進歩する、という仕組みです。

知的財産法におけるオープン&クローズの記載

これらの仕組みが、商標法や特許法といった知的財産法の前提となっています。

しかし、商標や特許が、本当にそのように上手く機能する保証はありません。言ってしまえば、”物語”に過ぎない、とも言えます。

しかし、多くの法律には、そのような物語が最初の方に描かれています。商標法や特許法のように産業振興を意図した法律には、特にそのような傾向があります。

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

法律にどう向き合うべきか?

そうした物語は”理想”と言えますが、それと”現実”とは、やはりギャップがあります。しかし、新たなモノやコトを生み出す人々は、そうしたギャップに苦しみながらも、やはりそのような物語を信じながら、日々、創意工夫に邁進しているとも言えます。

「どうせ建前だよ」と切り捨てたくなる向きもあるでしょう。しかし、法律の物語は、意外と、現実の問題を踏まえた上、相当に練られて作られています。

研究開発や事業創出を行うそもそもの意義、オープン&クローズ戦略の意義が、知的財産法には込められています。法律の物語を馬鹿にせず、その意図するところを戦略に生かせば良いのではないか。筆者はそのように考えます。

Views: 2