オープン&クローズ戦略とは?~「買い手」の視点から

ビジネスの戦略の中に、オープン&クローズ戦略というものがあります。ビジネスモデルにも深く関連する戦略です。

今回は、オープン&クローズ戦略について、一般的に言われていることを振り返った上で、特に「買い手」(顧客)の視点に立って、その在り方を考察したいと思います。

オープン&クローズ戦略の一般論

経済産業省の「ものづくり白書」(2013年版、第1部第1章第3節)では、オープン&クローズ戦略について、おおむね以下のように定義されています。

知財マネジメントの基本であり、知的財産の公開(オープン化)と、秘匿・権利化(クローズ化)を使い分けることで、製品普及と自社利益確保を両立させる戦略

また、オープンとクローズの方策については、以下を例示しております。

- オープン:自社技術 ☞ 標準化・無償又は低額ライセンス・クロスライセンス

- クローズ:独自技術 ☞ 秘匿または特許化 ☞ 独占実施・訴訟・高額ライセンス

さらに、アップル、インテル、ボッシュ、TOTOなどの事例を、おおむね以下のように紹介しています。

- アップル:タッチパネル技術と意匠をクローズ化(知財化)、端末製造技術をオープン化(仕様開示)

- インテル:MPUをクローズ化(秘匿)、PC周辺機器の製造技術(インターフェース)をオープン化(仕様開示)

- ボッシュ:アプリ開発用パラメータをクローズ化(秘匿)、自動車ECU基本ソフトウェアをオープン化(標準化)

- TOTO:光触媒技術をクローズ化(知財群形成)、その知財を段階的にオープン化(ライセンス)

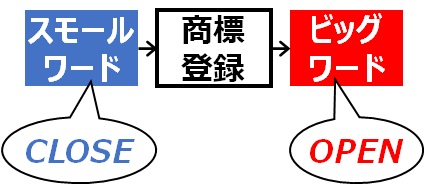

以上から、オープン&クローズ戦略とは要するに、以下を使い分けて、製品を普及させることをもって、自社利益を最大化する戦略なのだ、という理解ができます。

- オープン戦略:標準化またはライセンス☞製品の普及

- クローズ戦略:秘匿または特許化☞自社利益の最大化

「買い手」の視点を入れると?

しかし、筆者としては、若干の違和感があります。

それは、「売り手」の視点のみしか感じられないからです。そのように仕掛けておけば、顧客は寄ってくるものだという、傲慢さも感じられます。

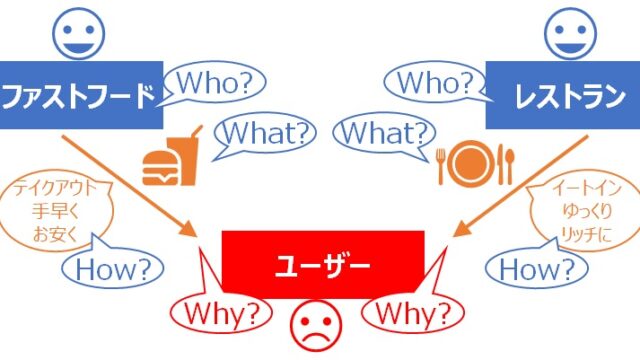

一方、「買い手」の視点を入れると、どうなるでしょうか?

これを考えるには、「買い手」が体験するプロセス(一般には「UX」、「User eXperience」とも呼ぶ)を振り返ってみれば良いかと思われます。

- まずは「商品」の魅力を知る

- 次に「売り手」の魅力を知る

- 最後に「購入」のメリットを判断する

オープン戦略の方については、経産省のレポートでは、協業先のパートナーだけがターゲットのように見えます。協業が自らの技術開発を分担してくれたら十分、という考え方が垣間見えます。

しかし、顧客(買い手)がそっぽを向けば、何の意味も無い戦略となってしまいます。上述の通り、顧客が魅力やメリットを感じてこそ話ですから、むしろ最後は、顧客(買い手)こそが、最重要のターゲットだと考えられます。

「買い手」もクローズ戦略の対象?

一方、クローズ戦略の方も、経産省のレポートでは、ターゲットとして競合だけを想定しているように見えます。競合から自らの技術へのアクセスを遮断すれば十分、と考えているように思われます。

しかし、クローズ戦略が自社利益の最大化を目指すものならば、広い意味では顧客(買い手)もその対象と考えます。顧客は、価格交渉などにより自社利益の減少を図る存在でもあるからです。

たとえば、顧客にコスト構造がバレてしまうと、価格交渉はかなり不利になります。筆者自身、顧客に工場見学を許したがために、自社製品のコスト構造を明かす結果となり、それが言わば”買い叩き”の材料となる場面を、幾つか経験しています。

このことは、オープン&クローズ戦略の本旨ではないかも知れませんが、現実の商売における交渉場面を考えれば、それは顧客に対するクローズ戦略と捉えても良いのではないか、と筆者は考えています。

オープン&クローズ戦略の在り方とは?

以上のことを前提に、改めてオープン&クローズ戦略の在り方を考えると、以下のようになるかと思われます。あくまで筆者の個人的な見解に過ぎませんが、こうした切り口で、オープン&クローズ戦略がより充実したものになれば、と願う次第です。

- オープン戦略:商品の魅力 ☞ 周知の仕掛け ☞ 顧客&協業が注目 ☞ 市場が最大化

- クローズ戦略:自社の魅力 ☞ 収益の仕掛け ☞ 競合&顧客を牽制 ☞ 利益が最大化

Views: 8