ビッグワードで儲けるオープン戦略(2)~商標権を取る方法

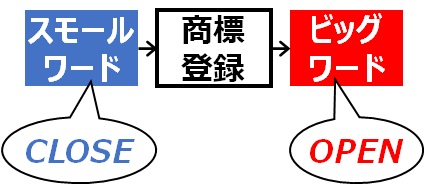

前回、「ビッグワードでは商標権が取れない」という話をしましたが、「それでもビッグワードの商標権が欲しい!」という場合、何か手はあるでしょうか?

以下、「バイオマス」を例に、どんな手があるかに触れてみたいと思います。

ビッグワードとは縁遠い商品やサービスを指定

「バイオマス」という言葉そのものは、いわゆるビッグワードであり、商標権を取るのは困難なはずですが、実は、そのものズバリ、「BIOMASS」という登録商標があります。これはなぜでしょうか?

その答えは、商標法のルールにあります。商標は、その言葉や図柄だけでは登録できず、必ず使用する商品やサービスとセットで登録する必要があります。この商品のことを「指定商品」、サービスのことを「指定役務」と呼びます。

上記の「BIOMASS」商標では、指定商品が「手動鋸」となっています。およそ「バイオマス」とは縁が遠そうな商品と言えるかと思います。

通常、ビッグワードとなったものは、「普通名称」または「慣用名称」なので商標登録できませんが、登録できるか否かは、指定された商品・サービスとの関係で判断されます。

上記のケースのように、ビッグワードであっても、およそ関係なさそうな商品やサービスを指定すれば、登録される可能性がある、ということになります。

著名なワードは商標登録されない

なお、ビッグワードとはちょっと違いますが、それが著名なワードである場合、つまり、「何または誰を指すのか、誰でも知っている」という場合、どんな商品やサービスを指定しても、やはり登録されません。

たとえば、「TOYOTA」という著名なワード(社名)で、「食堂」というサービスを指定した商標は、TOYOTAと食堂は無関係なように見えますが、登録されないと考えられます。(当のTOYOTA自身は登録できる可能性があります。)

なぜならば、TOYOTAとは関係ない者が、そのような商標を使って食堂を経営していた場合、一般の人々は「このレストランはトヨタが経営してるんだろうな」「トヨタならそのくらいやるよね」などと誤解する可能性が高く、それはTOYOTAの信用を傷つけるおそれがあるからです。

実は、TOYOTAは、食堂(食事の提供)を指定した「TOYOTA」の登録商標を持ってます。さすがTOYOTA、抜かりがないと言えます。

なので、もし「TOYOTA」マークのレストランがあった場合、それはTOYOTAが経営しているのかも知れません。ただし、全くの他人が黙ってやっている可能性も否定できないので、断言はできかねますが・・・。

関係ないワードを付け足して商標登録

その他に、「バイオマス」と「マネキン」という、ほぼ関係なさそうなワードを結合して、「バイオマスマネキン」とした登録商標も存在します。

このように、関係なさそうな単語を付け足し、「ん?それ何?」と、すぐに何かは想像がつかないワードにしてしまう、という手があります。

ただし、これが「バイオマス素材で出来たマネキン」という意味になると、登録にならない可能性があるので微妙です。おそらく、バイオマスがそんなに一般的でなかった頃(2010年)に審査されたためか、または、「そんなマネキン、普通は無いよね」という理由かな、などと想像します。

イラストを付け足して商標登録

文字にイラストを付け足すというのは、割と常套手段です。以下では、「バイオマス」や「Biomass」という文字にイラストを付け足しています。

このようにすると、文字ではなくてイラストの方が注意を惹く、または、イラストと文字の組み合わせで独自性(識別力)が出る、といった理由で、登録されることがあります。

なお、いずれも「Biomass」に「FILM」や「PET」が付け足されていますが、バイオマスから出来たフィルムやペットボトルは、もはや普通に存在するので、そうしたワードだけではやはり登録にならなかったのかな、と想像します。

ビッグワードを”脇役”にして商標登録

ビッグワードをあくまで脇役とし、目立たないように記載するという手があります。

ただこうなると、もはや「ビッグワードで商標を取った」と言えないレベルかも知れませんね。

有名な自社の社名やブランド名を付け足して商標登録

自社の名前が有名だったり、自社が展開しているブランド名が有名だったりしたら、そうした自社の社名やブランド名をビッグワードに付け足して、登録に持って行くというのも、割とよくある手です。

こうなると、識別力を発揮するのは社名やブランド名の方ですが、その有名な名称を利用して、ビッグワードの市場分野で有利に商売を展開する、といった使い方ができるかと思われます。

別のものをイメージさせるワードを付け足して商標登録

「かりゆし」というのは沖縄の方言で、「めでたい」という意味ですが、沖縄独特の衣装である「かりゆしウェア」などで、全国的にもかなり有名になっています。

このように、ビッグワードとは別の、ある特定のものをイメージさせる単語を付け足すと、それが一連の造語とみなされ、登録されることがあります。

この「かりゆしバイオマスパワー」については、「発電」が指定サービスになっています。単に「バイオマスパワー」だけだと、「バイオマスを使った発電(パワー)でしょ」と言って拒絶される可能性もあるかと思いますが、「かりゆし」を付けることで、「沖縄でのサービス」「何か縁起のよい、自然にやさしい、元気を与えるサービス」など、独特の意味合いを込めることができるかと思います。

商品やサービスの効能を比喩的に表現して商標登録

以下に示した「バイオマスのちから」の指定商品は「肥料」です。「バイオマス肥料」としてしまうと、「バイオマスから作った肥料」ということで普通名称になってしまいますが、その肥料が持つ植物を育てる効能を「力(ちから)」という言葉で表したものかと思います。

このように、商品やサービスの効果を巧みな表現で表すことが、商標登録に繋がると共に、実際の宣伝文句としても消費者に訴えかける効果があるかと思われます。

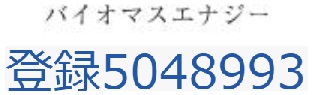

文字をデザインにして商標登録

ビッグワードの文字をデザイン(図形)的に表すというのも、よくやる手段です。

以下に示した「バイオマスマット」は、「マット」が指定商品なので、「バイオマスから出来たマット」は拒絶される可能性があります。単に原料名を商品名と組合わせた名称は、いわゆる「記述的商標」(原料が何かを説明しただけ)として認められません。

しかし、本件の場合は、太字で斜体の文字に社名を左肩に小さく配置するなど、ある程度のデザインがなされており、そこが認められた可能性はあるかと思われます。

ただし、本件商標の指定商品は「家具転倒防止用粘着マット」であり、かなり限られた範囲と言え、それも登録された理由のひとつかと推察されます。

王道は、いち早く出願して商標登録

やはり王道は、「騒がれ出す前に登録してしまう」ということかと思います。要するに「先見の明」ということですね。

「バイオマスエナジー」というのが、「燃料」を指定商品にして、2007年に登録されています。

2007年というのは、バイオマスエタノールが世界的に盛り上がり始めた初期の頃で、日本ではそれより少し遅れて国家プロジェクトなどが次々と生まれています。

今なら、「バイオマスで出来た燃料(エネルギー)」という普通名称だということで拒絶される可能性が高いかと思われますが、そうした世の中の流れを見定め、いち早く登録することも肝要と言えます。

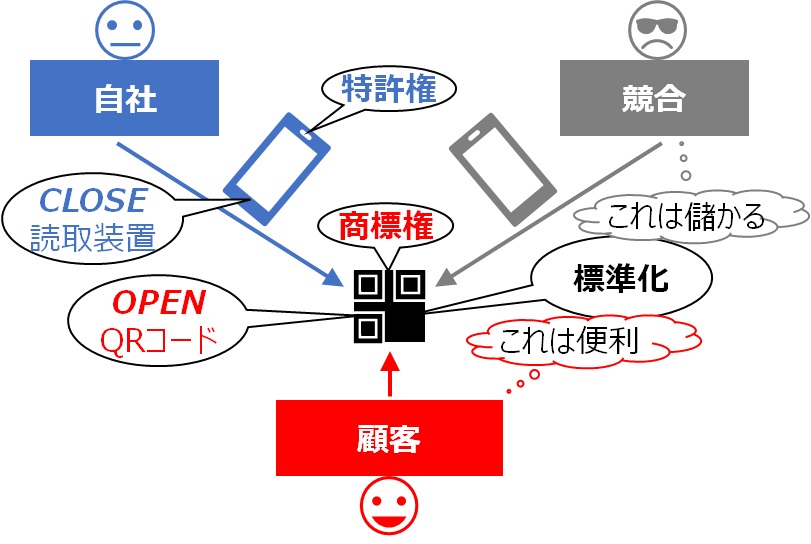

ビッグワードとオープン戦略による市場拡大

あるワードが流行してビッグワードになり、新たな市場が自然と生まれ、競争が発生して市場が拡大するのであれば、それに越したことはありません。

しかし、誰かが意図的に仕掛けなければ、なかなか市場が拡大しないことが多いのも事実。電気自動車やバイオマスなどは、何度か流行したビッグワードではあるものの、市場が伸び悩んでいるケースかと思われます。

デンソーウェーブは、ビッグワードでも何でもなかった「QRコード」を知財に乗せて、意図的に仕掛けて市場を生んでいます。しかも、その知財を独占せずに開放することで技術標準とするオープン戦略を巧みに使って市場を拡大させています。

一方、デンソーウェーブは、そうしたQRコードの権利は放棄せず保持しています。偽物が出回ることで市場が混乱することを阻止し、市場拡大が阻害されることを防ぐ理由もあるかと想像します。

オープン戦略で市場拡大した側面だけがもてはやされ勝ちですが、その裏には、適正な市場競争や市場拡大を図るという、デンソーウェーブの努力があることも見逃せませんね。

Views: 0