「切り餅」事件と知財戦略(3)~特許を「踏まれる側」の論理

「切り餅」事件についての続きです。前回は「特許を踏む側」の論理について触れましたが、今回は「特許を踏まれる側」の論理について触れてみたいと思います。

特許重視の潮流

その前に、ちょっと世の中の流れを振り返ってみたいと思います。

かつて、米国を中心にいわゆる「プロ・パテント政策」(特許重視政策)が世界の潮流となり出した頃、日本でも2000年に入って、小泉内閣がいわゆる「知財立国」を掲げて、いろいろな政策が打ち出されました。

たとえば、特許等に関する審査・審判・裁判の迅速化、特許法や不正競争防止法等における営業秘密保護の強化、日本版バイドール制度や職務発明制度の改定等による発明インセンティブの強化、知財高等裁判所の設立など、特許重視の動きが色濃くなりました。

それに伴って、各社の「特許課」が「知的財産部」に”格上げ”されたりといった、民間レベルでの動きも現れました。

特許を踏まれる側の論理

しかしながら、結果として、世の中が騒いだほど特許重視にはならなかったのではないか。筆者はそういう感じがしています。

確かに、経営層レベルでは「特許を重視すべし」という意識づけになったかと思われます。また、IPランドスケープが各社の経営レベルに認知されつつある流れを見ても、そうした政策の影響は健在かと思われます。

しかし、肝心の”現場”はどうでしょう?発明を創出し、特許を獲得し、その権利を行使することを担う、現場の人々の考えや行動は変わったでしょうか?

筆者自身は、経営と現場の間に居て、両者の意識の差は大きいと感じています。意識が追い付かない人々は、まだまだ多いのではと思います。

それを示す具体的な場面として、例えば以下が挙げられます。

- 今でも「発明発掘」という言葉があります。これは「研究者がたまたま発明したものを拾って特許にする」という、昔ながらの意識が染みついた言葉だと、個人的には思っています。

- 企業にとっての特許は「経営や事業を有利に運ぶための道具」なので、「どんな特許が必要か?」は、経営や事業の方針に基づいて決められるのが本来と思いますが、現場では逆で、「その特許を何に使うのか?」を考えないまま、発明を特許にしている事例が多いように思います。

- ひとつ特許を出したら安心してしまい、それを「特許網」として固めるなど、その後の対策というものが、まだまだ弱いと感じます。

- 確かにお金も手間もかかるのですが、後述するように、後から追いかけてくるライバルは侮れません。その脅威を予測して、前もってしっかり対策しておくのが本来と考えます。

- 後述もしますが、特許権とは「自分の事業を守る」というより「他人の参入を邪魔する」という方が本質です。

- また、いわゆる「基本特許」というのは決して強いものではありません。

- この辺りを理解しておくことが、「特許を踏まれる側」にならないための対策ともなります。

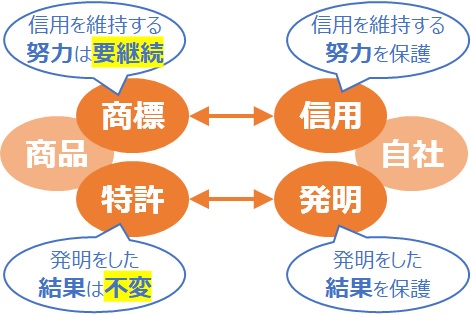

特許権の本質

特許で争いになった場合、その発明を「ツクル」(創造)ことを成し遂げた側は、単純に腹が立ちます。「ウチの”縄張り”だ」「早く出ていけ」というところでしょう。

これが、いわゆる「”守り”の知財」の考え方です。自分がやっている事業、やろうとしている事業に入ってきて貰いたくない、と考えるのは自然ですし、自分の発明をマネして欲しくない、というのも自然な考え方です。

”縄張りを守る”という発想は自然であり、それが特許権の本質のひとつです。

一方、特許をはじめとする知的財産権は、一般に「独占排他権」とも呼ばれます。これは、文字通り「独占」と「排他」、ふたつの権利で構成されています。

「独占」の方は説明するまでもないと思いますが、「自分の利益を”囲い込む”」行為と言えます。一方、「排他」の方はというと、「他人への”嫌がらせ”」という側面があります。

例えば、自分はそこで商売をする気が無いんだけれども、縄張りだけしておいて、他人に入らせない、といった行為です。もし入ってきた場合は、非合法組織がやるような「ショバ代を出せ」といったことになります。

それは、特許権を使えば合法的に可能となります。自社では事業をしない領域で特許を取り、その領域に参入したい他社にライセンスする、といったことはよくあります。いわゆる「”攻め”の知財」の考え方です。

ビジネスの場合、本当に嫌がらせをする場面はほぼ無いと思いますが、「他人の事業領域に特許権の網を張る」というのは、特許権の本質から、あるべき策と考えます。

特許権の限界

ただし、特許を取れば、本当に「誰も入って来れない」のかと言えば、そんなに甘くはありません。

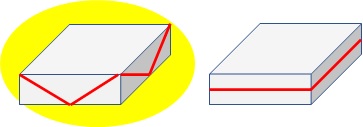

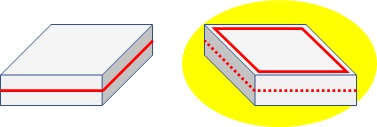

土地や建物の場合、他人の土地に勝手に建物を建てることは許されません。しかし、特許の場合、他人の特許の範囲内で勝手に別の特許を取ることが許容されています。例えば以下のような事例です。

- A社による特許a(いわゆる基本発明):折り畳み式の携帯電話

- B社による特許b(いわゆる選択発明):伸縮アンテナが付いた折り畳み式の携帯電話

この場合、A社とB社、いずれにも特許が認められます。しかも、B社はA社に「何ら断る必要がない」というのがミソです。

さらに興味深いのは、「伸縮アンテナ付き」は、たとえA社が基本特許を持っていても製造販売できない、ということです。

一方、B社の方も、自分の特許ではありますが、A社の特許の上に乗っている状態なので、自分の特許なのに製造販売できないことになります。

つまり、お互いに勝手に商売できない状態となります。その場合、両社はどのように行動するでしょうか?

多くの場合、A社とB社のいずれかが、お互いの特許が無効だと主張して潰すことを試みますが、一方、「このままだと両社とも損」「お互いに相談して解決を」などという風に、交渉の余地が生まれることも多々あります。

つまり、B社は後発であるにも関わらず、先発のA社に対して交渉力を持つことになります。これが特許権の限界であり、面白いところでもあります。

一方これは、自分の特許の上に、他人の特許が次々に乗っかってくる可能性がある、ということでもあります。気が付いたら、自分が商売をする余地が無かった、ということにもなりかねません。

実際、そういった特許権の性質を利用して、後発であろうと特許を次々に獲得して、先発からライセンス料を得ることだけを目的とする、いわゆる「パテント・トロール」という存在もあります。特許を持っているからと言って、油断は禁物です。

セメル・ユズル・ツブス

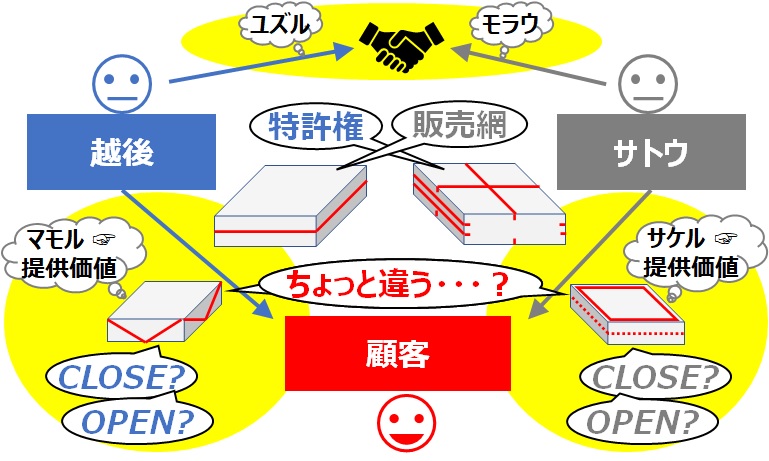

先の記事では、「特許を踏む側」の対策として「ゴネル」「モラウ」「ツブス」に触れましたが、対応して「特許を踏まれる側」が取り得る対策としては、「セメル」「ユズル」「ツブス」という考え方があります。

特許を「踏む側」の論理の裏返しなので、あまり説明の要は無いかも知れませんが、それぞれ以下の通りです。

特許権を持つ者は、いきなり訴訟に出るのでなく、まずは警告した上、”交渉で有利になる”ことを目指す。主な手段は以下の通り。

- 侵害の主張:相手の製品が自分の特許に入っている証拠を突き付けて交渉

- 和解条件の提示:相手の事業撤退が目的の場合もあるが、相手から交換条件を引き出すことが目的の場合もあり(逆に「モラウ」ものを希望する)

”セメル”と”ゴネル”の結果、穏便に済ますための手段。”お互い様”なので、手段は”ゴネル”と同様だが、立場は逆。

- 権利不行使への同意:自分の特許に無効理由がある場合、無効審判などを起こさせないための手段。

- ライセンスへの同意:相手からも特許をライセンスを貰う、いわゆるクロス・ライセンスの場合も多い。共有にしたり、特許が要らない場合は売り渡す場合もあり。

- 特許無効審判・特許侵害訴訟:”セメル”により相手が軟化しなかった場合の強硬手段。輸出入の場合、税関で差し止めて貰うなどのバリエーションもあり。

「強み」の使い方

「ツクル」を成し遂げた者は、それ自体が強みです。本来、「セメル」「ユズル」「ツブス」にまで至る前に、その強みを存分に生かせるよう、上述したような対策をあらかじめ取っておくべきかと思います。

特に、この「切り餅」を巡る争いなどは、お餅が好きな筆者としては、そんなところに力を使わないで、もっといろんなお餅を作ってくれたらいいのに、と思ったものです。これは、「特許を踏む側」「特許を踏まれる側」の両方に言えることですが。

こういった特許の争いを、顧客の視点ではどのように見たら良いものでしょうか。それについては、次の機会に触れてみたいと思います。

Views: 15