IPランドスケープへの「よくある批判」3選

IPランドスケープを批判的に見ている人って、周囲に割といませんか?

そこに触れるのも如何なものかなあ・・・とは思っていたのですが、そこに敢えてチャレンジ(?)してみたいと思います。

いろいろご意見はあるかと思いますが、なにとぞ、お手やわらかに・・・😁

IPランドスケープへの賛否両論

IPランドスケープをどう推進するかは、どこの会社でも悩んでいるんじゃないでしょうか?

以前の記事では、”推進する側”(知財部門)の立場で考察してみました。

それに対して、”推進される側”(・・・という言い方も変なのですが、経営・事業・営業・研究など、知財以外の部門)からは、正直、批判の声を少なからず聞きます。

表立って批判するような人はまれですが、雑談の中で水を向けてみると、「実は・・・」という話になることがよくあります。

筆者が会社員の頃は、”推進する側”として相当に注意していたつもりでしたが、なかなかに解決し難いものがありました。

以下、その批判の中から、よくあるパターンを3つほど、ご紹介します。

「特許なんかで何が分かるの?」という批判

これが、いちばん有り勝ちな批判です。そして、この裏側には「知財部門なんかに何が分かるの?」という批判が込められていたりもします。

筆者は正直、「否定できないなあ・・・」と思って聞いていました。

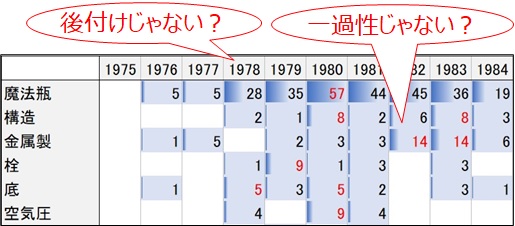

以前記事にした「魔法びん」に関するIPランドスケープでは、簡単のため、敢えて特許件数の推移のみに基づいて、競争ポジション(リーダー・チャレンジャー・フォロワー)を分析しました。

しかし、こうした分析に対しては、必ずと言っていいほど「机上の空論だ」という批判が(陰に陽に)起きます。

とりわけ、営業や研究の厳しい現場にいる側からは、「安全なところから偉そうに・・・」という感情がにじみ出ていたりします。筆者も営業や研究の経験があるので、そうなることはとてもよく理解できます。

実際問題、競争ポジションというのは、特許情報だけ評価できないのは当然です。

マーケットや地域毎のシェア、販売現場での商品点数、売れ行きの速さ・・・、多くのパラメータを見て判断せねばなりません。研究ならば経費を含むリソースの投入傾向まで、ライバルと比較する必要があります。

なので、知財部門がIPランドスケープと称して迂闊な分析を提供すれば、「役に立たない」「胡散臭い」「データで遊んでる」と見えても仕方がない、と思っています。

一方、筆者としては、批判する側にも問題があると思っています。以下、営業部門を批判する側、知財部門を批判される側として、それぞれの問題点を挙げてみます。

- 営業部門は、最前線で生の情報(一次情報)に触れており、それが最重要と考え勝ち。

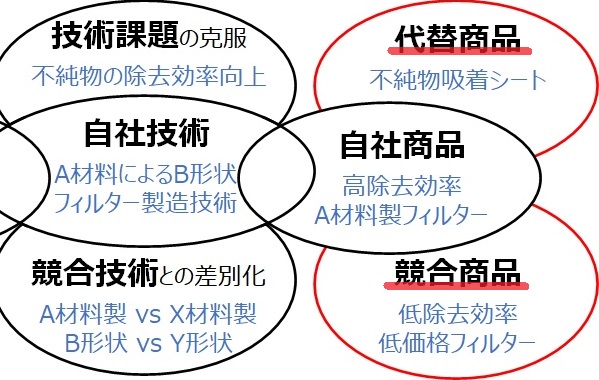

- しかし、競合は特許という”見えない武器”を巧みに使い、知らぬ間に策略を巡らしているもの。それは最前線であるが故に、気付きづらい。

- そこで、自らの考えを客観視し、全体を俯瞰するツールとして、異なる情報ソースに基づく特許分析は活用する価値あり。

- 知財部門は、「特許を見るのは当たり前でしょ?」と単純に考え勝ち。また、それを見ない営業や研究部門を単純に批判し勝ち。

- しかし、営業や研究の現場は特許を見ることだけが仕事ではない。特許が見られていない事実を謙虚に受け止め、特許を見る動機づけをするのは知財部門の仕事。

- そもそも、特許情報に偏重した知財活動への批判から生まれたのがIPランドスケープ。非特許情報を自ら取りに行く、そうした”機動力”を見せることが、「信頼される知財部門」への課題。

「現実は違うよ」という批判

これも、ありがちな批判ですね。現場の最前線にいる人々は、「自分こそが生々しい現実に立ち向かっている」という自負がある訳ですから。

IPランドスケープの分析が、仮に事実を把んでいても、「実際はちょっと違うんだよね~」「○社の戦略なんてウソだよ」「当事者に聞いたの?」などなど、ついつい批判したくなるものです。

上記した「魔法びん」の例では、キーワードからチャレンジャーの”強み”を判断しましたが、これも仮説に過ぎず、検証が必要なのは事実です。

しかし、これの批判もまた、その通りだと思う面がある一方、考え直すべき面もあると考えます。

- 事業部門や営業部門は、あくまでリアリスト。現場で生々しい駆け引きを行っており、下手な推論を嫌う。競合の強み、顧客の要求、それらの意図も含めて、”見た・聞いた”ことに基づく「個別・具体論」を重視する。

- しかし、それに対策を打つ場合、その細かい事実や意図に縛られない、「一般化・抽象化」は欠かせない。それにはいったん、現場からある程度の距離を置く必要あり。現実を「競争戦略」として捉え直した上、特許分析により情報を様々な切り口で見直すことは、解決策のヒントを得るには有用である。

- 知財部門や情報分析部門は、特許マップ作成など、データを集めて分析すること自体を目的化し、それ自体に意義を見出し勝ち。

- しかし、それは本末転倒な話。それだけにハマると、現実との乖離が大きくなるのは当然。

- 分析のアウトプットを有効活用するには、営業や研究の現場とのコンタクトを重視し、その信頼を得ながら、一方で現場とは適度な距離を置いて客観視するというバランス感覚が必要である。

実際、この”バランス感覚”というのが、とても難しいと感じます。

筆者が会社員だった頃、経営陣のひとりから「敢えて嫌われ者の役割を演じよ」と言われたことがあります。

今思えば随分な無茶振りですが、経営者としては「嫌われても言うべきことを言う人間が居なければ」という危機感からの言葉だったと思います。

嫌な情報でも出すことと、信頼を勝ち得ること。知財部門としては相当なジレンマですが、この”バランス感覚”を如何に発揮できるか、IPランドスケープを成功に導く課題とも言えます。

「それってホント?」という批判

IPランドスケープへの大きな期待のひとつは、何と言っても「将来予測」だと思います。

筆者が以前の勤め先でIPランドスケープを立ち上げた頃、それを意識して「経営・事業・研究への羅針盤(ナビゲーションシステム)」と称したものです。

しかし、当然のことですが、将来予測など簡単ではありません。特許分析のサービス・ベンダーからは、様々な方法論が提案されていますが、どれも一長一短、決定打は無い、というのが実感です。

上記した「魔法びん」の例では、1981~1982年という短期間に「金属製」というキーワードが急上昇しており、これを目敏く捉えるのがポイントと解説しましたが、「それってホント?」という疑いが出ても、それは当然と思います。

「それってホント?」に応えるには、特許以外の情報による「検証」が欠かせません。

一方で、何事も見逃さずに捉えようとする「意思」と、現場経験に基づく「勘」は、欠かせない要素だと思います。いくら頭が切れる優秀な人であっても、それを欠くようであれば、説得力の不足は避けられないと考えます。

IPランドスケープには、そういったことをサポートする「仕組み」が重要と考えます。ここはリソースが必要となるので、トップダウンの理解、組織的なバックアップが不可欠です。

対立から信頼へ・真に役立つツールへ

今回は、IPランドスケープへのよくある批判を3つ挙げて解説しました。

IPランドスケープを巡っては、知財部門と他部門とが対立構造になる要素を、多分にはらんでいると思います。(もし対立構造が見えない場合、逆説的ですが、IPランドスケープが軽視されている可能性もあります。)

IPランドスケープを推進するには、上述した対立構造があるか否か、冷静かつ客観的に見つめ直すべきでしょう。

そして、もし対立があったとしても、真正面から受け止め、乗り越え、歩み寄り、信頼関係を築くこと。なかなか困難ですが、避けては通れない道かと思います。

いずれにせよ、IPランドスケープは単なる道具。如何にして真に役立つ道具とするか。それが本当の課題であることを、いつも心に留めておきたいものです。

IPランドスケープに関する情報源

なお、IPランドスケープについては、まとまった資料も、わりと多く出されています。以下、主なものをまとめてみました。ご興味とお時間があれば、ご参照ください。

Views: 350