サプライチェーンに着目した母集団の取り方

特許調査をする際、サプライチェーンを意識せねばならないことが、多々あります。

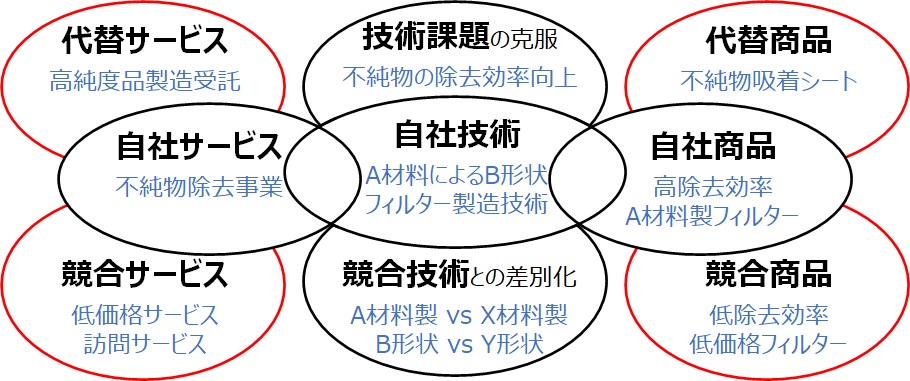

特に、IPランドスケープ(筆者の定義では”経営・事業・研究への羅針盤”)に携わるならば、その研究や技術がどう利用されるのか、その業界におけるサプライチェーンから見ることは必須かと考えます。

そこで、筆者も多少関わっている分野である「森林」を例に、サプライチェーンを考えた特許調査について、ちょっと触れてみたいと思います。

森林に関するサプライチェーン

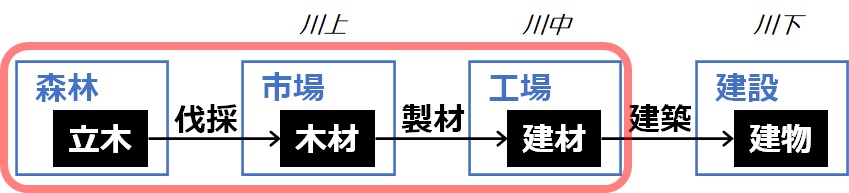

森林資源である木材に関するサプライチェーンについては、林野庁が毎年出している「森林・林業白書」の令和2年度版(第1部第3章第3節「木材産業の動向(1)」)に、簡単な記載があります。

ごく簡略化すると下図の通りです。林業の業界では「川上」「川中」「川下」と言うそうですが、今回は「川上」からさらに上流、森林まで遡って考えてみたいと思います。

サプライチェーンにおける母集団の考え方

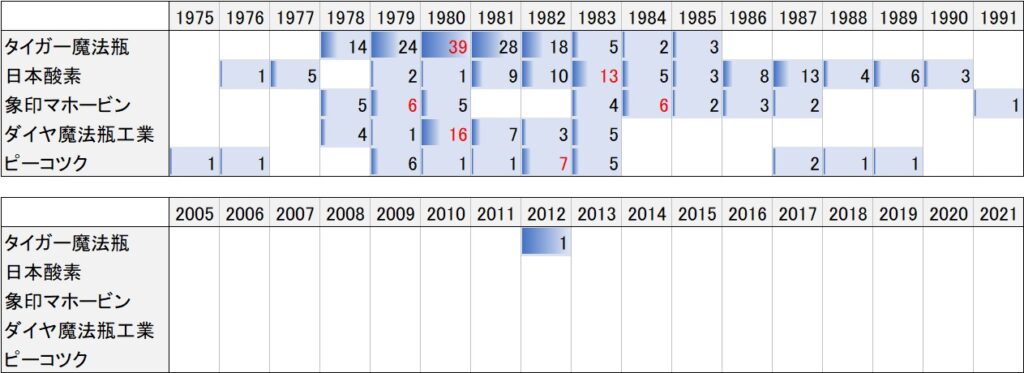

このサプライチェーンから、どのように母集団を取るかは、いろいろな考え方がありますが、ここでは、マトリックス表を利用します。行と列に以下を採用します。

- 行:「森林」「立木」「木材」「製材」、すなわち、サプライチェーンの各層(レイヤーともいう)

- 列:各行に相当する「キーワード」、および「発明の名称」「要約」「請求の範囲」「全文」

作成した結果は下表です。大きな数字は出願件数、小さな数字(斜体)は登録件数、A01,G06,G01等の記号はヒット件数が上位の国際特許分類です

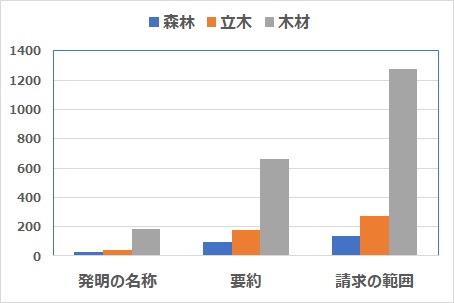

これをグラフにすると、以下の通りです。

一般的に、ヒットする件数は、発明の名称<要約<請求の範囲<全文、という順に大きくなります。

また、この分野では、サプライチェーンが川下に行くほどヒット件数が多い傾向があります。これは、多くの産業分野でも同様かと思われます。

一般に、川下のヒット件数が大きいということは、「産業の裾野が広い」「応用展開の可能性が大きい」とも言えます。

このマトリックス表から母集団とするセルを選択するのですが、どれが良いという正解はありません。まずはサプライチェーンの注目したいレイヤーを選択すると思いますが、発明の名称・要約・請求の範囲のどれを選択するかは、基本的には件数と労力の兼ね合いだと思います。

筆者はたいていの場合、発明の名称で概要を把握してから、要約を読み込むことにしています。請求の範囲になると無関係な特許(ノイズ)が多くなってくる傾向があり、侵害調査など精緻に読み込む必要が無ければ余り重視しません。

特許調査と母集団

以降は、サプライチェーンの話から離れて、特許調査における母集団の取り方について、一般論を述べておきたいと思います。

母集団が余りに大きいと、読み込むのは大変です。ノイズばかりが目に付いたりして、それをカットしていくのに疲弊してしまいます。

従って、母集団は何らかの形で絞り込む必要があります。

やり方は様々ですが、筆者は、中身を読まずに機械的に絞り込む方法として、以下を多用しています。

- キーワードで切る:課題に特徴的なキーワード、注目したいキーワードが最初からある場合は、そのキーワードに決め打ちして絞り込む。(上の例で、「流木」レイヤーで「樹種」に注目したければ「樹種」に決め打ちする。)

- 発明の名称で切る:発明の名称(タイトル)に求めるキーワードが書いてあれば、それは求める特許そのものである可能性が高い。件数も少なく読み込みやすい。ただし、肝心な案件が漏れるリスクあり。

- 登録特許に限定:審査されて登録になったということは、何等かの意義があると考える。件数が絞られるので読み込みやすい。ただし、出願してから時間が経っている場合が多く、最新のトレンドは把握できない。

- 特許分類で切る:注目したい技術分野が決まっている場合や、全く関係ない技術分野を切り捨てたい場合(いわゆるノイズカットしたい場合)、いちばん有効な手段。大きな漏れ落ちもあまり無い。

母集団の絞り方は常に悩むところですが、常に新しい分野の調査をするのでなければ、自分が携わっている分野の母集団は早めにある程度決めてしまい、それを微修正して使い続け、情報の蓄積を図るのが得策と考えます。

Views: 0