研究開発の落とし穴(1)~技術か商品か?

筆者がIPランドスケープの必要性を感じたきっかけのひとつに、「優れた技術が優れた商品になるとは限らない」「技術と商品の評価は異なる」ということがあります。

「そんなの当たり前でしょ?」と言われるかもしれませんが、優れた技術者ほど、あたかも技術そのものが売れるかのような錯覚に陥りがち、と感じます。

そこで、そのような言わば「研究開発の落とし穴」について、何回かに分けて触れてみたいと思います。

「技術」と「商品」を取り巻く環境

具体的で生々しい事例を挙げると良いのかも知れませんが、色々差しさわりがあるので、架空の事例を挙げて説明を試みます。

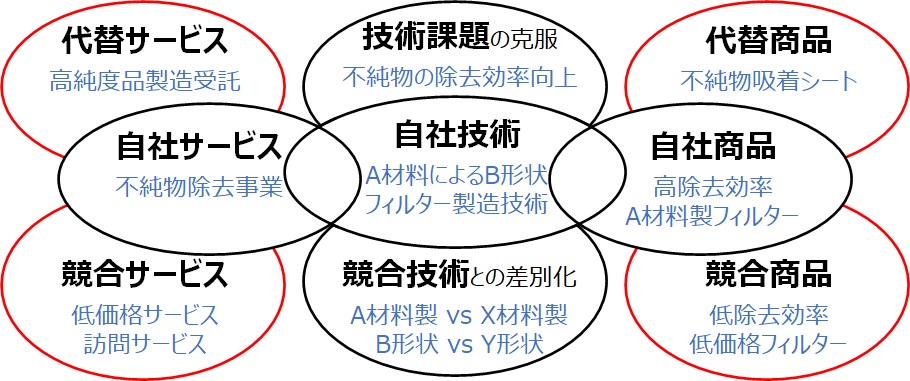

A材料を使ってB形状を有するフィルターを製造する技術(自社技術)を持っているメーカーが、その技術でもってフィルターを製造販売(自社商品)している事例です。ここでは、不純物の除去効率が高いことが”売り”です。

一方、世の中には、自社技術に対する競合・代替技術があり、また、自社商品に対する競合・代替商品があります。加えて、それら技術・商品を利用したサービスも考えられます。

それらの状況を図解すると、例えば下図の通りです。

技術的な差別化への過信

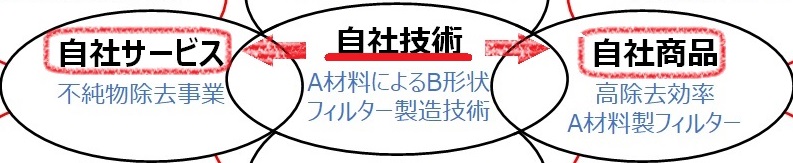

自社は、自分たちのA材料とB形状、すなわち自社技術が、競合のX材料やY形状より優れており、差別化するポイントと認識しております。

確かに、技術においてはその通りです。しかし、商品においてはどうでしょう?例えば、材料が違っても商品の性能はあまり違わない、ということは無いでしょうか?

もし、商品の性能が違わなければ、技術で差別化できていても、商品で差別化できていない、ということになります。

そうなると、苦労して開発した自社技術による自社商品が、さして苦労せずに開発された競合技術による競合商品に、単なる価格競争で負けてしまう、ということになり兼ねません。

研究開発の落とし穴

こういったことは、「モノづくり」を重視するメーカーにあり勝ちと思われます。そのような会社には、独自技術への”幻想”のようなものがあるようにも感じます。

本件で言えば、市場を獲得する鍵は本当に除去効率なのか、自社技術はその点に対して本当に役立っているのか、自社商品が本当に差別化に至っているかなど、事実に基づいて冷静かつ客観的に判断すべきかと思われます。

ところが、そうした行為を怠り、自社技術でフィルターを製造できる、自社技術は他社とは違う、自社商品は技術が優れているから売れるといった、とても粗い判断によって研究開発に”突入”してしまう様子をよく見掛けます。

研究開発への意気込みや熱意のあまり、自社視点でしか物が見えなくなり、事実を軽視して冷静さや客観性を欠いてしまう。腕に覚えがあるほど陥りがちな”落とし穴”と言えます。

筆者も自らテーマを立ち上げて推進しており、このような状況に心当たりがあります。正直に言ってしまえば、嫌な事実は見たくない、という心理が相当に働きます。

IPランドスケープを推進してきた自分自身がそのような状態に陥るのは、とても辛い状況ではありますが、そのような心理状態も事実として捉える必要があるかと思います。

そして、そうした状態から脱するために、如何にして事実に基づく冷静かつ客観的な判断材料を提供できるか、如何にして研究開発を推進する面々に伴走しつつ、抱える苦悩への解決方法を提示できるか。

それが、IPランドスケープに課せられた使命、と筆者は考える次第です。

Views: 2