研究開発の落とし穴(3)~モノからコトへ

新たな技術を手にしたとき、それをどう生かすのか、その使い道が問題になります。

特に、最終的なアウトプットが「商品」なのか「サービス」なのかで、研究開発の方向性が全く変わってくることが、往々にして起こり勝ちです。

技術を利用する方向性~「商品」から「サービス」へ

例えば、自動車の生産技術を開発したら、自動車という商品を製造販売する、というのが従来の考え方かと思います。

しかし最近、生産技術を誇ってきた自動車メーカーが、自動車を”作る”から”使う”にシフトするという、大きな変化が生まれています。

例えば、トヨタは「TOYOTA SHARE」というカーシェアリングのサービスを始めています。宣伝文句の中でも、”保有”から”利活用”へ、ということを謳っています。

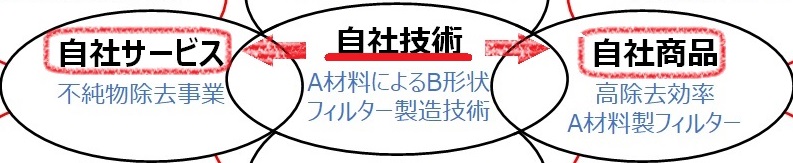

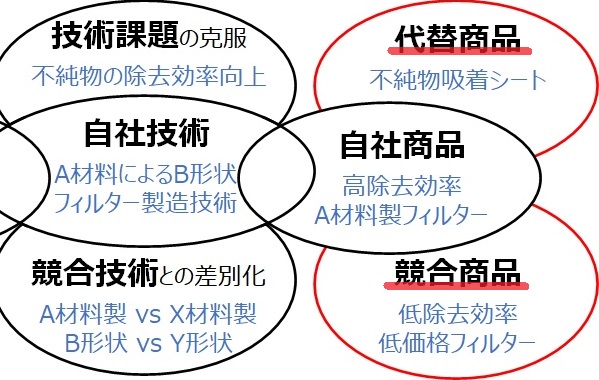

前回の記事で触れた「不純物を除去するフィルター」の事例で言うと、フィルターの製造技術を、フィルターという「商品」と、不純物除去事業という「サービス」、どちらの使い道を選ぶか、という話になります。

これは、「市場や顧客が何を求めているか?」という、商売において考えるべき本質的な問題だと言えます。

トヨタの例でいうと、市場や顧客が「自動車を”持つ”喜び」よりも「自動車で”移動する”利便」に注目し出した、という時代の変化があると思われます。

研究開発を始めるにあたって、最初にこれを考えておかないと、誤った研究開発方針のまま突き進んで、後で取り返しがつかないことにもなり兼ねません。

「モノ」づくりが重視された時代

戦後復興から高度成長の時代、モノを持つ、モノを作ることの意義は、今の時代から想像する以上に大きかったと思われます。

筆者の親も高度成長期を担った世代で、物資が徹底的に不足していた幼年期・少年期から、ものが豊かに手に入り出した青年期・壮年期へと、変化が劇的だったことを聞いています。

当時の話を聞くと、「サラリーマンから独立を目指すのは当たり前で、それがリスクなどと言う雰囲気は全く無かった。」と言います。

その頃は、ソニー、シャープ、松下(現パナソニック)などは、すでに大きな会社だったようですが、創業者がまだ存命で、ベンチャー精神が多く息づいていた時代だったようです。

筆者自身も、自営業の親が仕事に奔走する背中を見ながら、”モノづくり日本”が形成されていく様子を、子供なりに感じていました。

日本は、そうした時代背景を経て、曲がりなりにも先進国の仲間入りを果たしました。モノを持つことが幸せなのだ、モノを作ることに意義があるのだ、という意識が刷り込まれた時代だったとも思います。

「コト」づくりの時代へ

しかし、そうした日本の”成功体験”が、ここに至って、逆に足を引っ張ってしまうという、大きな時代変化が起きていると思われます。

人々は豊かになり、モノは溢れかえり、逆に「断捨離」などということが流行るなど、時代は明らかに変わっています。

「モノ」を持つことは豊かさの指標ではなくなり、どれだけ利便性が高いか、どれだけ幸せを感じられるかという、いわゆる「コト」の価値を重視する時代に入ったと言えます。

それが、トヨタすら「カーシェアリング」に進出せざるを得ない理由になっていると思われます。トヨタなりの「コト」づくりへの挑戦、そこへの苦難の船出とも言えるかと思います。

研究開発によって得た技術を、単純に「モノ」に転化させて済む時代は過ぎ去ったと言えます。どのような「コト」に仕上げるか、それを如何に市場や顧客の価値観にマッチさせるか。

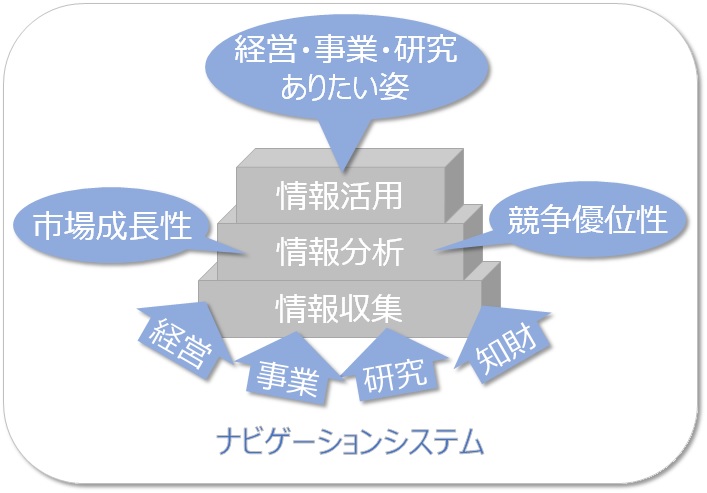

IPランドスケープについて言えば、そういった疑問に答えを出すことも、大きなミッションのひとつであると言えます。

Views: 0