IPランドスケープを上手く推進するには?

筆者はメーカー勤務をしていた頃、いわゆる「IPランドスケープ」に携わっておりました。

IPランドスケープを担う専門部署を立ち上げ、人材育成から実践まで、頼りになる社内のメンバーとチームで進めていました。課題が次々に出現し、苦しくもありましたが、仲間たちのお蔭で、充実した日々でもありました。

今回、IPランドスケープについて、筆者のつたない経験を基に、独断と偏見を交えて、少し触れてみたいと思います。

IPランドスケープを取り巻く現状

筆者がIPランドスケープに関わり始めたのは2017~2018年頃。まだ知財業界だけで話題になっている状況だったかと思います。

旭化成、ブリヂストン、ナブテスコなど、一部の先進的な会社では実践が進んでおり、IPランドスケープをサポートするコンサルタントも出現していましたが、各社とも立ち上げに悩んでいる状況でした。

しかし今や、IPランドスケープはメジャーな言葉となりました。ウェブでも多くの情報がヒットし、少なくとも経営者レベルで知らない人は少なくなり、経営方針として推進するところも増えてきました。

特許庁からも「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」というものが発表され、IPランドスケープについて詳細に触れられております。

このように、IPランドスケープは今や、その名前にある「知的財産(IP)」という枠を超えて、世間に認知されるに至ったと思われます。

IPランドスケープの定義

IPランドスケープを言葉の通りにとらえると、「知財から見える風景」といった感じですが、もうひとつよく分からない、曖昧で漠然とした言葉と言えます。

そのように漠然としているが流行している言葉のことを、いわゆる「ビッグワード」や「バズワード」と呼びます。「人工知能」とか「自動運転」などもそうですが、色々な意味を含んでおり、その定義が人によってバラツキがある言葉のことです。

一方、上述した特許庁の調査研究では、IPランドスケープを以下のように定義しております。

経営戦略又は事業戦略の立案に際し、

①経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、

②その結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と”共有”すること

(ここでの”共有”とは、分析結果を提示することをきっかけに、経営戦略又は事業戦略の立案検討のための議論や協議を行ったり、分析結果に対するフィードバックを受けたりするなどの双方向のやり取りが行われることをいう。)

※太字や改行は筆者による。

ただし、これが唯一の定義ということはなく、各社それぞれの定義があるでしょうし、あって良いと思っています。

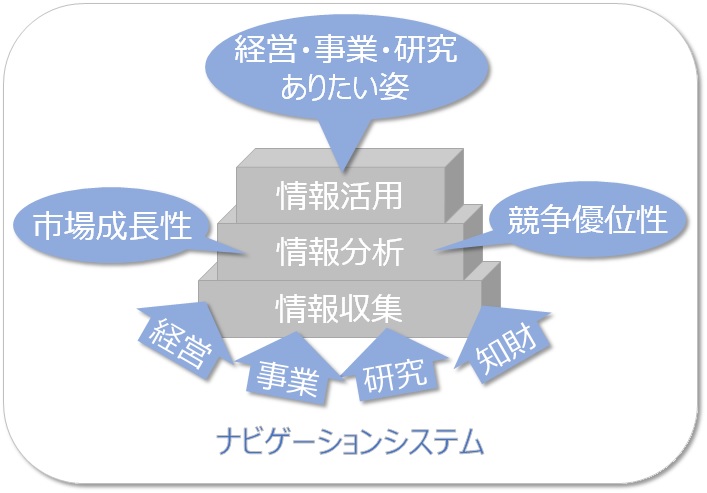

筆者がメーカー勤務の頃にIPランドスケープを立ち上げた際は、もっと簡単に「経営・事業・研究への羅針盤(ナビゲーションシステム)」と定義しました。特許庁の定義の中で言えば、「分析」よりも「俯瞰・将来展望」を強調しようという意図です。

IPランドスケープを推進するための仕組み

筆者は、IPランドスケープを導入するには、しかるべき”仕組み”が必要と思っています。構成要素としては、以下が挙げられます。

IPランドスケープは、事実に基づく情報分析が活動の肝になりますが、それが何のための活動か、見失うことが多々あります。

情報分析は手段に過ぎず、重要なのは情報活用です。情報分析の結果をどう活用するのか、経営・事業・研究を担う部門と握っておくことが重要です。

具体的には、経営・事業・研究の目標と、それを達成するために必要な情報分析について、各部門と定期的に確認する会議体を設けるのが便利です。

例えば、知財戦略会議と称した月例ミーティングを設けるなど。できれば、経営・事業・研究部門側にも、知財の担当者を置くのが望ましいでしょう。

IPランドスケープでは、情報活用の前提となる情報分析が、やはり重要事項です。情報分析の担当メンバーを任命し、その業務を支援するシステム環境を整備することは、かなり重要なポイントです。

研究者や技術者自身に情報分析を任せるのも良いですが、研究開発とは相当に異なる知見・スキルが必要なのも事実なので、できれば専任メンバーを置くのが望ましいと言えます。

また、集められる情報は特許に限らず多岐に渡るため、特許分析の専用システムだけでは不十分で、高機能でなくとも良いので、特許マップを簡単にでも作成できるツールは整備すべきと考えます。

情報分析の前提となる情報収集を如何に行うかも、IPランドスケープの重要な要素です。

特許情報を集めるだけなら知財部門だけで良いかも知れませんが、経営・事業・研究に関する多種多様な情報収集には、少なくとも相応のデータベースにアクセスできる環境整備が必要となります。

一方、そうしたオンラインや書類の情報(二次情報)だけでなく、研究者や営業マンが現場で得た生の情報(一次情報)も、情報分析を的確に進めるために大切です。

そのためには、上述した知財戦略会議などの場に加えて、知財メンバー自身が現場に赴くようなアクションができるよう、当該部門の指示命令ラインと握っておくことが重要となります。

このような仕組みを作るには、会社を挙げての理解が必要で、難題ではありますが、その技術的なハードル自体はそれほど高くないと思われます。(その”会社を挙げての理解”が厄介なところですが・・・)

IPランドスケープのアウトプット

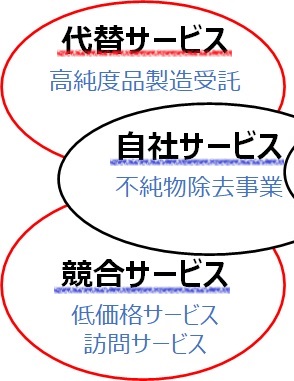

IPランドスケープのゴールとして、どのような観点で俯瞰し、将来展望するか、その切り口を定めておくことは、業務に携わる者が路頭に迷わないためにも重要です。

筆者は、最低限のアウトプットとして、以下2点のレポートをお薦めします。これが正解ではなく、あくまでひとつの考え方に過ぎませんが、各社なりのアウトプットの在り方は、関係者が集まって議論しておくべきかと思われます。

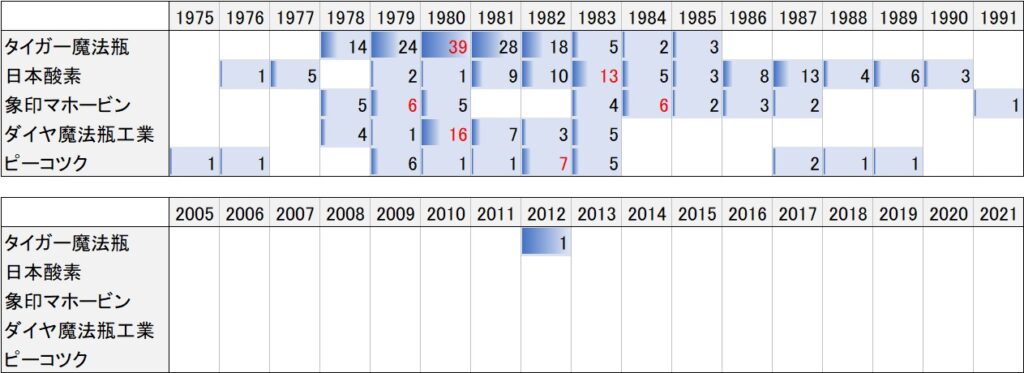

その分野の特許件数が伸びているか否かで、市場分野のライフサイクル(導入・成長・成熟・衰退)を判断します。特許件数が伸びるのは導入基から成長基に差し掛かる頃、件数が多いまま推移するのは成長期で競争が激化している頃、件数が減少するのは成長期から成熟期に差し掛かる頃と言えます。

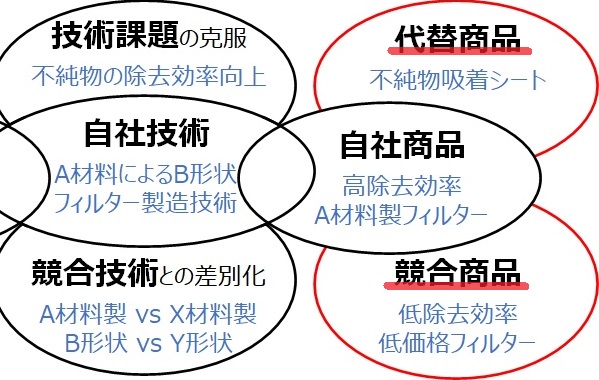

自社技術と他社技術の構成要素を比較して、他社技術には無い要素があるか(技術的独自性)、または特定の要素に対して他社技術より格段に多く特許を出しているか(権利的優位性)を判断します。これそのものが商売上の競争優位性ではありませんが、特にメーカーにとっては、競争優位性を獲得するための重要な条件と言えます。

IPランドスケープの落とし穴とは?

IPランドスケープの仕組みとアウトプットについて述べましたが、本当に大切なのは、真に役立つか否か、です。

よくあるのは、特許マップのビジュアルに囚われ、綺麗にデザインされた多様なマップを完成させ、見せられて、それで満足してしまうことです。

「A社とB社の特許数はこんなに違う!」とか「これが技術動向のグラフだ!」といった分析のようなものを見せられると、「おおっ」「これはスゴイっ」「なるほどっ」とか思ってしまうものです。

「特許マップを作ること」が目的になってしまい勝ちですが、そのような理解でIPランドスケープを導入しても、まず上手く行きません。

経営者、事業部門長、研究リーダーならば、「他社との違いとか推移とかは分かったけど・・・それで?」「それが分かったらと言って、どんな良いことがあるの?」「それって、何の役に立つの?」という疑問を抱くのが普通です。

業界や技術の実情を良く知らず、ただ特許データの母集団を作り、マップ化して提供するだけでは、そのアウトプットに対する信頼を得ることは困難と言えます。

IPランドスケープを”羅針盤”とするためには?

筆者自身、IPランドスケープについては未だに、試行錯誤・悪戦苦闘中で、偉そうなことは言えませんが、個人的には、単なる「観察」(Observe)から「判断」(Orient)へ踏み込むところがポイントかと思っております。

特許マップを作って分析するのが「観察」、経営・事業・研究の現場で実際に求められるのが「判断」です。

競合との競争環境の中でどうすれば勝てるのか。自社の強みをどのように展開すれば成長に向かえるのか。この先どうなると予測してどう準備すれば良いのか・・・。現場の悩みは尽きません。

IPランドスケープには、そのような悩みに対して道筋を指し示す「羅針盤」の役割が求められている。筆者はそのように考えます。

業界の事情、技術の実情、自社の立ち位置などを、事実(ファクト)に基づいて「観察」するだけでも、相当のスキルと労力を要求されます。その上で、特許庁の定義にもある俯瞰や展望を提示するには、単なる特許検索や特許マップ作成のスキルだけでは、とても追いつきません。

特に、最終的にどのようなアクションをすべきか、その「判断」の材料を如何に提示できるか。それが、IPランドスケープに課せられた課題であり、その導入が成功するか否かの分かれ目ではないか。筆者はそう考えます。

現場の信頼を得る難しさ

残念ながら、以上のことをやりおおせたとしても、なお、現場の信頼を得るのは難しい、というのが筆者の実感です。

筆者の偏見かも知れませんが、知財業界の人々は、生々しい経営・事業・研究の現場とは、知らず知らずの内に距離ができてしまう、ある種の”宿命”を負っているのでは、と感じています。

知財活動の多くが、冷静かつ客観的であることを求められ、現場とはある程度の距離感も必要だから、という事情にもよるかと思います。

しかし、現場から距離のある人間の判断・提言を、現場は聞いてくれるでしょうか?

冷静かつ客観的に状況を分析した結果、現場が聞きたくもない嫌なことも言わねばなりません。しかし、それを現場から距離あるところ、ある意味では安全地帯から言い放っても、信頼を得ることはできないでしょう。

ここが、IPランドスケープの推進に当たって、最も難しいポイントかと思います。とても難しい立ち位置を迫られます。

ハンズオン~自ら現場へ!

ここで必要なのは、現場の一員として”自ら動く”、すなわち”ハンズオン”たることだと、筆者は考えます。少なくともその姿勢を示すことが、とても重要と考えます。

知財メンバーとしては、「経営のことはよく分かりませんが・・・」「事業部のご判断次第で・・・」「研究のことはみなさんがよくご存じなので・・・」とか口走りたくなるものですが、IPランドスケープを知財部門が推進したいのであれば、これらの言葉はご法度と言えます。

こうした態度は、言葉にも表れます。社長、事業部門長、研究リーダーの立場で発言するならば、「我が社においては・・・」「我々の事業では・・・」「我々の研究方針は・・・」という言葉遣いになるはずです。少なくとも、こうした意識で臨むことが大切と考えます。

もっとも、これをあまりやり過ぎると、「知財がなんでそこまでやるの?」「出しゃばり過ぎじゃない?」「アンタのテーマじゃないし」とか、逆に反発を招いたりするので、なかなか厄介ではありますが・・・。

IPランドスケープは「観察」と「判断」の材料提供までがミッションです。それに基づいて「決断」して「実行」するのは、やはり現場を担う経営・事業・研究の各面々となります。ここをわきまえ、自らのミッションをきっちり自覚して、役割を果たすことが、IPランドスケープに信頼を得て成功に導くためのポイントと考えます。

IPランドスケープに関する情報源

以上、長くなってしまいましたが、IPランドスケープについて、筆者が思うところを述べました。

一方、IPランドスケープについては、まとまった資料が数多く出されています。以下、主なものをまとめてみました。ご興味とお時間があれば、ご参照ください。

Views: 16