「ブランド力」とは?なぜ重要か?

以前の記事「IPランドスケープを上手く推進するには?」では、以下の重要性について触れました。

- 市場有望性(記事では市場成長性):ターゲットとする市場は拡大または維持されるか?

- 競争優位性:他社には無い自社の特徴は何か?

しかし、その前提として、以下のことは、きちんと考えられているでしょうか?

- 社会的意義:そのテーマは社会的にどんな意義があるか?

- 社会的価値:自社は社会に対してどんな価値を提供できるか?

- ビジネスモデル:自社はどうやって収益を得るか?

以上のことは、いわゆる「ブランド力」の源泉と言えます(「ブランド」は直接的には「商標」のことですが、ここでは広く捉えます)。

単純に「ブランド力」と言えば、「顧客を惹きつける力」の意味かと思いますが、こと新たな企画を立てるに際しては、その「ブランド力」をこれから生み出すことになります。

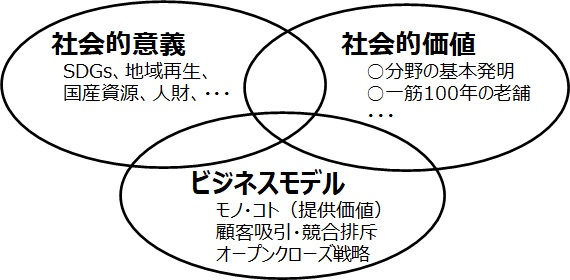

今回、「ブランド力」を生み出すに当たって、上記した「社会的意義」「社会的価値」「ビジネスモデル」をどのように設定するかについて、ひとつの考え方を解説します。

「経営デザインシート」の考え方

政府の知的財産戦略本部が推進する「経営デザインシート」に関連して、ビジネス図解研究所が公表している「経営デザインシートの 中核をなす ビジネスモデルを 図解で考える」では、以下の図が紹介されています。

- 知的財産戦略本部「経営デザインシート」

- ビジネス図解研究所「経営デザインシートの 中核をなす ビジネスモデルを 図解で考える」

ごく簡単に要約すれば、これからのビジネスモデルは”儲け”ではなく”価値”を生み出すものであるべきであり、その新たなビジネスモデルを考えるには、社会性・経済合理性・創造性が必要、ということです。

社会的意義・社会的価値・ビジネスモデルの意味

筆者は、これらの考え方とは少しだけ異なり、社会的意義・社会的価値・ビジネスモデルという捉え方をしています。(上記の社会性・創造性・経済合理性の組合せによるビジネスモデルの考え方を否定するものではなく、本質は同じと考えています。)

そして、こと新たな事業の創造に当たっては、これらの組合せを具体化することが、経営・事業・研究を有意義な道へ導く方策と考えています。

1.「社会的価値」の意味

ここでは、創造性をもう少し広く、自社の「社会的価値」と捉えます。

つまり、単に創造性を発揮するだけでは足りず、その価値が社会的に認知される、つまり社会的価値がある状態が必要、という考え方です。

自社の創造性や老舗の看板に価値があるかどうかは、自社ではなく社会が決めるということに、謙虚かつ客観的に向き合うべき、という考えから来ています。

2.「社会的意義」の意味

上記でいう社会性とほぼ同じですが、ここではより具体的に、「社会的意義」という言葉を使います。

単純に「このテーマはSDGSを掲げているから社会性あり」とか、「地域資源を使っているから社会性あり」では不十分と考えられます。

例えば、「その技術を使えば単なるゴミが原料になる」「自社の強力な販売網を使えば○○地方の森林資源に付加価値が出る」など、そして何より「そのことで多くの人々の心や暮らしが豊かになる」というストーリーが、より具体的に記述されるべき、という考えです。

多くの企業が、掲げた理念とはズレた「自社中心主義」に陥り勝ちと思いますが、この社会的意義を相当に具体化することで道を外さない、という期待もあります。

3.「ビジネスモデル」の意味

ここでは、経済合理性について、ごく単純に”儲かる仕組み”を、すなわち「ビジネスモデル」とします。

「経営デザインシート」の考え方では、ビジネスモデルについて、単なる”儲かる仕組み”ではなく”価値を生み出す仕組み”(すなわち「ビジネスモデル2.0」)としています。”価値を生み出す仕組み”という目標については、特に異なる点はありません。

しかし、経済合理性を現実問題として考える場合、それを担保するための仕組み(”儲かる仕組み”)と考えた方が、曖昧さが無くて具体化しやすい、という考え方です。

「ブランド力」とは?

以上の社会的意義・社会的価値・ビジネスモデルを満たしていること、特に、こと新たな事業を創造する企画やプロジェクトにとっては、それらの目指すべき方向性が明確になり、チームでしっかり共有されていることが、必要条件と考えられます。

その上で、その市場が引き続き拡大・維持されること(市場有望性)、自社が他社より優位であること(競争優位性)が、結果として「ブランド力」を構成する要素とも言えます。

いわゆる有名ブランドは、すべてこの条件を満たしているかと思います。伝統的にはルイヴィトン・エルメス・シャネルがそうですし、最近ではいわゆるGAFAがそうだと言えるかと思います。

筆者の経験では、こうした「ビジネスの原点」とも言える大切なことが、意外としっかり議論されていないケースが多いのでは、と感じることがあります。(IPランドスケープには、そうした問題を解決する役割があるかと思っています。)

「ブランド力」がなぜ重要か?

ベンチャー企業の方々と話していると、創造性や技術力のアピールはあるものの、現実の商売においては、自社の売り込みに苦労しているケースが多いと感じます。

これは、ブランド力が弱い、とりわけ、社会的価値が認知されていないことの反映と考えられます。

一方、大手メーカーや老舗企業の場合、仮に創造性に乏しくても、規模や歴史がモノを言って、「この会社なら安心」といった社会的価値の認知が完了している場合が多いかと思われます。

そうしたことが、特に新規事業においては、中小・ベンチャーと大手・老舗とのブランド力の差として、厳然と存在していると考えます。

創造性や技術力が優れていても、「すごいですね、じゃあ取引しましょう」とはなりません。ブランド力が無ければ先には進まない、それが厳しい現実かと思われます。

筆者の勤務していた会社は、天然資源を使った事業で歴史ある老舗なので、それを理由にお声を掛けていただくことが多々あります。「天然資源なら○○社さんですよね」といった反応です。

一方、当の従業員は、意外とその価値に気付かないものかと思われます。日本人特有の謙遜なのかも知れませんが、自社に対する”中の人による評価”は、低いことが多いような気もします。

しかしながら、社会的価値は”外の人が評価”するものです。もしそうしたブランド力がすでにあるならば、それを利用しない手はない、と考えます。

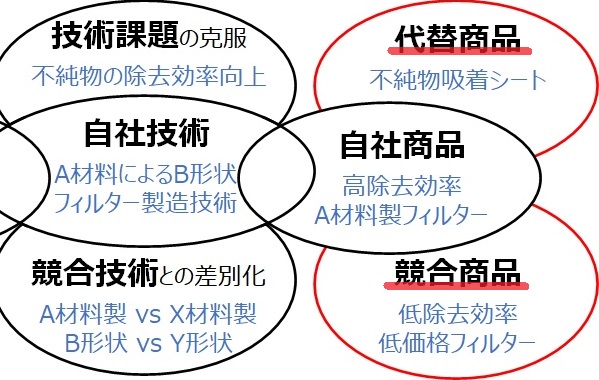

「技術力×ブランド力」が競争優位性へ導く

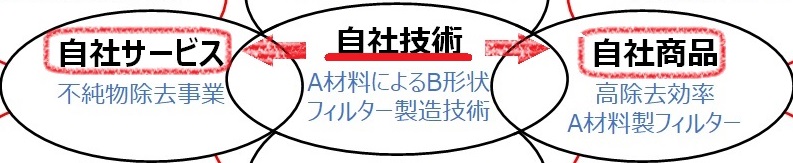

IPランドスケープでは、自社の技術力だけを競争優位性と捉えがちですが、もう少し視野を広げて、自社のブランド力という切り口を、より重視すべきかと思います。

例えば、「天然素材ひと筋の老舗」といったブランド力があるならば、それを積極的に生かして、例えば、その天然素材に関するサプライチェーンを川上から川下まで見渡して、新たな事業領域を切り開く潜在力が備わっているかも知れません。

別の視点からは、仮に技術力だけあってブランド力が低い場合でも、ブランド力ある大手や老舗と手を組んで、新たな事業領域を切り開くのに利用する、といった手も考えらえます。(実際、中小・ベンチャーにはそうした行動が多そうです。)

もっとも、そもそもブランド力をどうやって測り、どのようにIPランドスケープに取り込むのか、という課題はあるかと思われます。筆者に答えは未だありませんが、少なくともブランド力への意識は欠かすべきではない、と考える次第です。

以上、今回は「ブランド力とは?なぜ重要性か?」について、ひとつの考え方を解説しました。ご参考になれば幸いです。

Views: 3