国策と特許動向の関係は?~バイオマスの事例を見る

国策は、特許動向にも大きく影響します。

今回、国家プロジェクトの頻出テーマでもある「バイオマス」を見てみましょう。

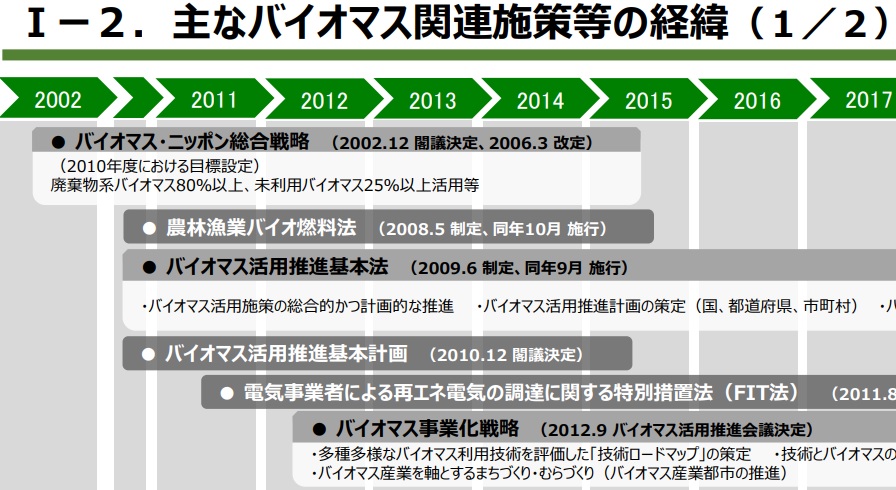

バイオマスに関する国策の経緯

農林水産省が公表している「バイオマスの活用をめぐる状況」に、バイオマスに関する政策がまとめられています。

2002年に「バイオマス・ニッポン総合戦略」として大々的に打ち出し、廃棄物や未利用のバイオマスを活用推進する動きがスタートしています。

その後、地方自治体毎の政策に広がり、いわゆるFIT制度の導入、バイオマス活用に関する研究開発の国家プロジェクトなど、次々と政策が打ち出され、SDGsの追い風もあいまって、バイオマスが益々盛り上がって、現在に至ります。

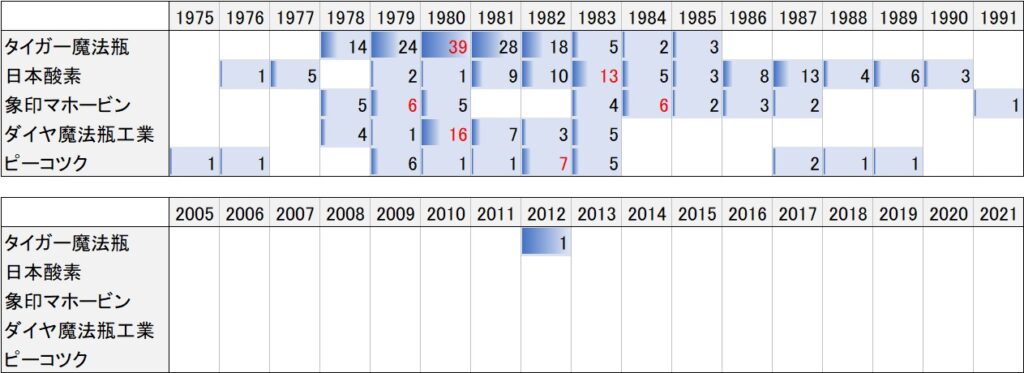

特許分類による特許動向の分析

一方、バイオマスに関する特許動向について、国際特許分類(IPC)毎の動向を下図に示します。

元データはJ-PlatPatから取得、タイトルに「バイオマス」を含む国内特許出願を、時系列で並べたものです。

これを見ると、2000年前後から、廃棄物処理・ガス化・発酵などに関する特許が徐々に増加し、2010年、2015~16年頃にピークを示しています。

年代を考えると、「バイオマス・ニッポン」の国策と連動した動き、とも解釈できます。

特許が減少傾向に向かう原因

しかし、2015~16年以降は、減少傾向を示していることが分かります。

一般論としては、特許出願が減少する理由について、以下が考えられます。本件では、市場でのシェア争いには至っておらず、どちらかと言えば前者だと思われます。

- 当該分野の”ブーム”が過ぎ去るか、または有望でなくなり、研究開発の縮小や撤退が進んでいる

- 当該分野の研究開発競争がひと段落し、市場でのシェア争いに移行している

バイオマス推進政策は、今現在(2025年時点)も続いていますが、特許動向が示す通り、なかなか苦しんでいる政策ではないか、と思われます。

キーワードによる特許動向の分析

ちなみに、主要なキーワードに関する特許動向を、同様に見てみたのが下図です。上記と似たような動向を示しているかと思われます。

特許分類 vs キーワード

特許分類とキーワード、どっちで特許動向を見れば良いか、特に基準はないと思います。

筆者としては、「バイオマス」のように流行っているキーワード(バズワード)の場合、そのバズワードで母集団を作った後、上表のように特許分類で切り分ける、というやり方がお薦めです。

バズワードが出現すると、それに関連して複数の技術分野で研究開発が勃興していることが多々あり、その場合、バズワードだけで母集団を取ると、膨大になってしまいます。そこで、上記の2段階で特許を切り分ける訳です。

もちろん、特許分類で母集団を作った後、バズワードで切るのもありですが、関係ない特許をたくさん見る羽目になる、ということが多いと感じます。

特許分類とキーワードの組み合わせは常套手段!

今回、国の政策を見るのに絡めて、特許分類とキーワードの使い方についても解説しました。

国策と特許動向の関係を見てアクションすることは余り無いかも知れませんが、その国家プロジェクトのテーマが有望なのか否か、推し量る指標として使える可能性はありそう、という結果だったと思います。

他の国策についても、お時間があればぜひ、分析してみては如何でしょう?私も、産学連携を通じて国家プロジェクトの研究開発テーマに関わることが多いので、こうした知見で意見交換できれば面白いなあ、などと考える次第です。

Views: 17