「発明の名称」で特許を絞り込んだら?そのメリット・デメリット

特許はいろいろな項目(セクション)で構成されていますが、中でも「発明の名称」は、”特許の顔”とも言える大切な項目。

お目当ての特許があるかどうかは、「発明の名称」だけで特許検索しても十分なことも多いですね。しかし、それだけでは大切な特許を逃してしまうことも。

今回、この「発明の名称」を利用する方法について、そのメリット・デメリットを含めて解説します。

予備調査(味見検索)のテクニック

特許を調べるとき、母集団(特許の集合)を如何にとるかは、いつも悩みますよね。

たいてい、本格的な調査の前に「予備調査」をします(「味見検索」とも言います)。割り切った母集団を幾つか作ってみて、事前に試行錯誤するやり方です。

予備調査(味見検索)の切り口としては、例えば以下が挙げられます。多くの場合、これらの幾つかを組み合わせます。

- キーワードで切る:幾つかの注目するキーワードだけで絞り込む。

- 発明の名称で切る:キーワードを含むタイトルならば目的とする特許の可能性大。

- 登録特許で切る:審査を経て内容の信頼性が高い特許だけを選ぶ。

- 特許分類で切る:関係ある技術カテゴリだけに注目する。

下図は、以前の記事でご紹介した、「森林」に関する特許の事例です。どの母集団を取るかはお好み次第ですが、たいていはヒットした件数を見て、「短時間で読めそうだな」と思うものを選びます。

「発明の名称」で絞るメリット

いちばん簡単なのが、「発明の名称」に「注目のキーワード」を入れて検索する方法です。

技術分野によっては、たとえば「複合体」「成形体」など、曖昧なタイトルが多いこともあり、いつも使えるとは限りませんが、当たれば有効な手段です。

上表の例では、「発明の名称」の場合、たとえば「山林」に注目したならば「山林苗の生産方法」と、ストレートに「山林」に関する特許がヒットします。

一方、「請求の範囲」の場合、注目する「森林」がヒットしても、「森林浴の成分を含むフィルター」など、「森林」にストレートな結果が出ないこともあります。

「発明の名称」vs「請求の範囲」

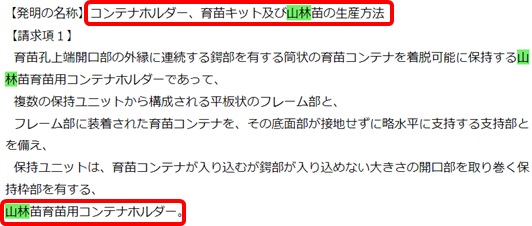

ヒットした具体的な特許の中身を見てみましょう。

まず、「発明の名称」でヒットした例です。「山林」に関する特許と言って良いかと思います。

一方、「請求の範囲」を使った例は以下。メインは「フィルター」で、その有効成分として”森林浴”が並んでいるだけ。「森林」の特許とは言えませんよね。

このように、「発明の名称」を使えば、目的の特許にヒットする可能性は高いと言えます。

「発明の名称」で絞るデメリット

一方、デメリットもあります。特に、キーワードを選び間違えば、漏れるリスクは高くなります。

例えば、コロナ禍で急激に流行した「マスク」ですが、単なる「マスク」だと漏れたりノイズが入る可能性が高まります。

たとえば、「衛生マスク」「衛生部材」「抗ウィルスマスク」「抗菌ガーゼ」など、同じ「マスク」でも、多くのバリエーションがあります。単に「マスク」で絞ってしまうと、「衛生部材」や「抗菌ガーゼ」を漏らしてしまいます。

また、「マスク」といっても、半導体分野で使われる「マスク」というテクニックも存在し、それがノイズとして加わってしまうリスクもあります。

キーワードを適切に選ぶのは意外と難しいですが、同義語や類似検索など、他の手段を補助的に使うことも必要です。

それでも「発明の名称」は使える!

以上のように、「発明の名称」で特許を絞り込むには、メリットもデメリットもあります。

しかし、知らない・詳しくない分野を検索する場合などは、とりあえず「発明の名称」を使うのがお薦めです。まずはストレートに、目指す”ど真ん中”の特許があるかどうか、早めに知ることは大切だからです。

以上、「発明の名称」の使い方についての解説でした。みなさんの方でも、いろいろ試してみてくださいね。

Views: 2