早期公開される特許~4つのパターンとは?

特許出願をすると、その出願日(または優先日)から1年6ヶ月後に、強制的に公開されます(特許法64条)。

しかし、その1年6ヶ月を待たず、早期に公開される特許もあります。

今回、早期公開される特許につき、4つのパターンをご紹介します。

出願公開請求をしたとき

ひとつは、出願公開を請求したときです(特許法64条の2)。特許庁に「早く公開して欲しい!」と請求すればOK、特許庁の手続費用も無料です。

わざわざ早期公開するメリットのひとつは、「補償金請求権」が得られることです。

通常、特許は登録にならないと、損賠賠償を求めたりできませんが、公開しておけば、そこに書かれている発明をマネした者に対して「警告」できます。

警告しておけば、特許になった後、損害に相当する補償を請求できるという制度です。もちろん、特許にならなければ請求できません。

もうひとつは、「発明したぞ~!」ということを、いち早く世間に宣伝する効果です。

公開まで1年半も待つと、その間に他の人が同じような発明を出したりする可能性もありますが、それを牽制して封じ込める意味があります。

もっとも、それにより1年半隠しておく権利を捨てることにもなるので、バランスですね。

早期審査により登録されたとき

これは、以前の記事でも触れましたが、ストレートに「早くに権利が欲しい!」という場合です。

登録されると、速やかに登録公報が発行されます。一方、登録にならなかった場合、出願された事実も含めて公開されません。世間的には「無かったこと」になります。

実用新案の場合

実用新案は、無審査で登録される制度です。登録になったら速やかに登録公報が公開されます。

なぜ無審査かというと、実用新案とは、製品の寿命(ライフサイクル)が短い、いわゆる「小発明」に与えられるものだからです。

流行している商品だと、特許の審査を待っている間にも、ブームが去ってしまうかも知れません。その間、何の権利もないままだと、いろいろ不具合も生じます。

そこで、とりあえず、いち早く権利化を認めておいて、トラブルは後で解決しよう、ということになりました。それが今の実用新案制度になります。

なので、特許とは違って、そのままでは他人を訴えることができません。別途、実用新案の有効性を判断した「実用新案技術評価書」というのを、特許庁に貰っておく必要があります。

また、その権利に文句のある人は、その実用新案は無効だと、後から訴えることができます。無効審判制度といって、これは特許にも同様の制度があります。

分割出願の場合

最後は地味ですが、最初の出願から分割された出願の場合です。分割された後、速やかに公開されます。

分割出願とは、最初の出願で権利範囲(特許請求の範囲、クレーム)に書かなかったのだけれど、明細書には書いてある発明について、抜き出して新たな特許にできる制度です(特許法44条)。

ひとつの出願に、できるだけ多くの発明を詰め込んで、「ひと粒で2度おいしい!」(by江崎グリコ)を目論むことがあります。しかし、関係ない発明を詰め込んだ場合、審査で認められないことがあります(単一性違反という)。

そんなとき、分割出願がよく使われます。このメリットは、最初の出願と同じ出願日が認められる、ということです。

早期公開で将来予測?

今回は、早期公開の4つのパターンについて解説しました。

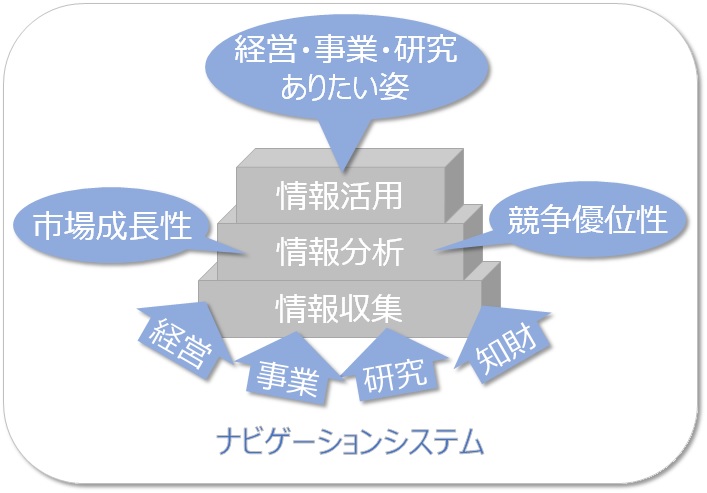

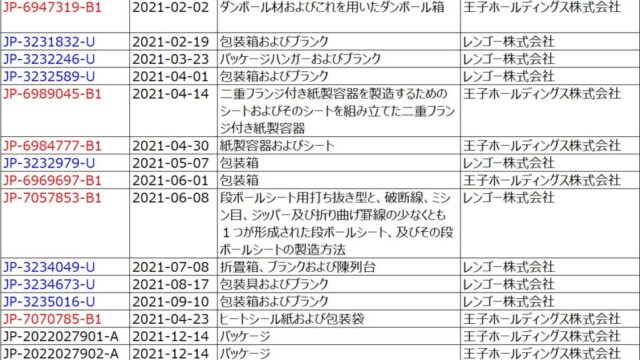

これらの内、出願公開請求や早期登録は、意図的になされた早期公開なので、その企業の意図を読み解くヒントになる可能性があります。

早期に公開されているか否かも、将来予測に利用してみては如何でしょう?

Views: 120