「行政法上の特許」と「特許法上の特許」の違いとは?

この記事をお読みのみなさんは、「特許」といえば「発明を独占する権利」と思うでしょう。

しかし、「特許」には、「特許法上の特許」とは別に、「行政法上の特許」というものがあります。

今回、特許の歴史を探る中、この「行政法上の特許」について、少し見て行きましょう。

「行政法上の特許」とは?

国や地方自治体は、納税を命じたり、飲食店の営業を許可したり、運転免許を与えたりと、私たちの日常生活や社会活動に関わる様々な許認可をしています。これを「行政行為」と言います。

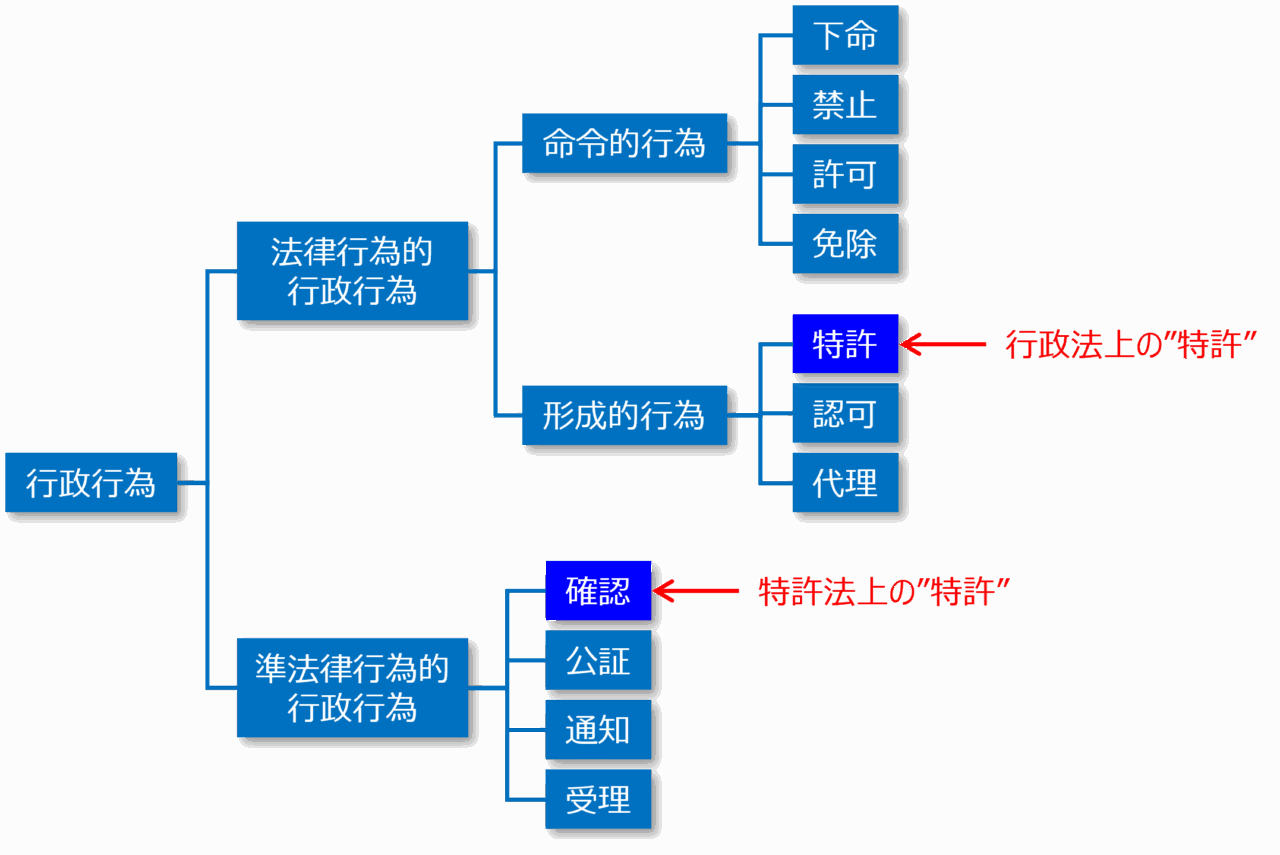

行政行為について説明するのに、よく下図のようなチャートが使用されます。この全体像を詳しく説明するのは、意外に奥が深いので避けて(実は詳しく説明できる自信がありません…)、ここでは「特許」に的を絞ります。

上図には、「特許法上の特許」と「行政法上の特許」、2種類の「特許」が示されています。この内、「特許法上の特許」は「発明を独占する権利」の方で、おそらくみなさんがご存知の「特許」です。

一方、「行政法上の特許」とは何でしょう?例えば、道路や河川の占用、電気事業の実施、鉄道の敷設、帰化などが挙げられます。これらは、国や地方自治体が個人や私企業に対して与える「特別の権利」で、こうした権利も「特許」と呼びます。

「道路の占有を認めるのは”許可”じゃないの?」と思うかも知れません。上図にも「許可」というのがあってややこしいですね。「許可」と「特許」には、以下の違いがあります。

- 許可:そもそも個人や私企業が自由に行う権利を持っているのだが、公共の目的のため、いった禁止にしておいた上で、申請などに基づいてその禁止を個別に解除する行為。自動車の運転免許、医師や薬剤師の免許、飲食店の営業許可などが挙げられる。

- 特許:個人や私企業が自由には持てない権利を、国や地方自治体が新たに設定して与える行為。日本国への帰化や公務員への任命などが挙げられる。

ただし、例えば電気事業を認めることが、はたして許可と特許のどちらかなのかは、一般論としては曖昧なところがあります。実際には「行政法」という名前の法律はなく、それぞれの行政行為を規定する個別の法律(電気事業法、道路交通法、医師法、風営法など)に従って、個別具体的に定められています。

「特許法上の特許」は行政法では何になる?

では、「特許法上の特許」は、行政法では何に該当するのでしょう?答えは上図の通り、「確認」に該当します。

「行政法上の特許」には、国や地方自治体による「裁量」が認められています。例えば、その道路占有を許可するかどうかは、ある程度の基準はあるものの、当日の交通事情や周辺環境などを踏まえて、警察が個別具体的に許可するか否かを判断しています。そうした裁量を認めているものを「法律行為的行政行為」といいます。

一方、「特許法上の特許」が該当する「確認」には、そのような「裁量」が認められていません。公証役場による遺言書などの「公証」が分かり易いですが、書式さえ整っていれば、必ず公証しなければならないルールとなっています。このように「裁量」が認められない行政行為を「準法律行為的行政行為」といいます。

「いや、特許は審査官が個別具体的に審査してるでしょ?審査官の裁量でしょ?」と思うかも知れませんね。確かに、審査官と面接したりして、審査官が納得すれば特許になる、と思わせることも事実上はあるので、審査官の裁量だと思うのも無理はないかと思います。

しかし、「特許法上の特許」というのは、あくまで特許法で定められた特許要件(新規性、進歩性、記載要件など)を満たすか否か、というのが特許査定の判断基準です。審査官が面接で得る情報はあくまで参考に過ぎず、最終的には特許要件に基づいて判断を下します。

例えば、「この企業は事業化の可能性が大きいから特許査定」とか「この企業は過去に不祥事を起こしたから拒絶査定」といった、特許法にない判断基準を審査官が用いることはありません。

審査官は特許法に厳密に縛られており、判断が曖昧にならないように審査基準等も設け、判断基準の統一性や客観性が担保されています。その意味で「特許法上の特許」は、特許庁による裁量を認めない「準法律行為的行政行為」に分類されます。

とはいえど、異議申立てや無効審判などで、審査官の判断がひっくり返ることは相当あります。行政行為の中でも「特許法上の特許」というのは、判断基準があっても判断結果の信頼性が高いとは言い難く、なんとも難しい行政行為だと言えそうです。

そう考えると、法律行為的か準法律行為的か、裁量か否かなどを議論することは、こと「特許法上の特許」に関しては余り意味がないのかもしれませんね。

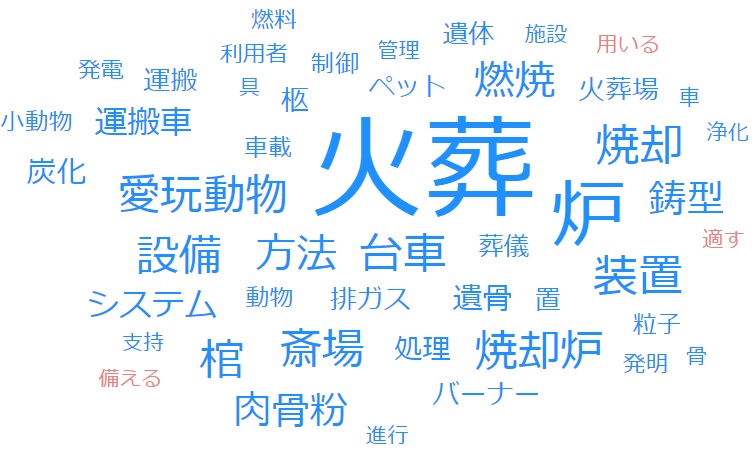

明治期における火薬貯蔵の特許

ここで、明治時代の新聞記事に記載されていた「特許」についてご紹介しておきたいと思います。(この記事はそもそも「特許の歴史」を調べる中で出てきたトピックスでした。)

「明治ニュース辞典」第3巻(毎日コミュニケーションズ発行)によると、明治19年(1886年)10月26日の毎日新聞には、以下のような記事が掲載されています。

古河市兵衛氏は、地方に多くの鉱山を所有し居りて、採掘に用うる火薬もおびただしければ、今度その筋へ、制限外に火薬貯蔵の特許ありたき旨を願い出でしという。

この古河市兵衛氏といえば、古河機械金属や古河電気工業などを有する古河グループ(旧古河財閥)の創始者。歴史的に有名な足尾銅山をはじめ、渋沢栄一らの資金援助も受けて、

全国各地に多くの鉱山を保有・経営した実業家です。

この特許出願に関する直接的な背景は不明ですが、火薬貯蔵に関しては明治17年末に「火薬類取締規則」が設けられ、軍から貯蔵品の払い下げを受ける仕組みもあったようで、時期的にはこれと符合します。

明治政府は官営で大規模な火薬製造所(板橋火薬製造所、板橋区役所ホームページを参照)を運営しており、主に陸軍の管理下にあった模様。当時の日本において、火薬貯蔵を含む火薬の取り締まりは、軍を主体とした国家によるものだったと推察されます。

以上、今回は行政法上の特許について、および、明治時代における火薬貯蔵の特許についてご紹介しました。

Views: 56