ビジネスモデル特許(10)人形の3D造形用データ及び人形の3D造形方法

ビジネスモデル特許の審査基準を読み込む試みの10回目です。

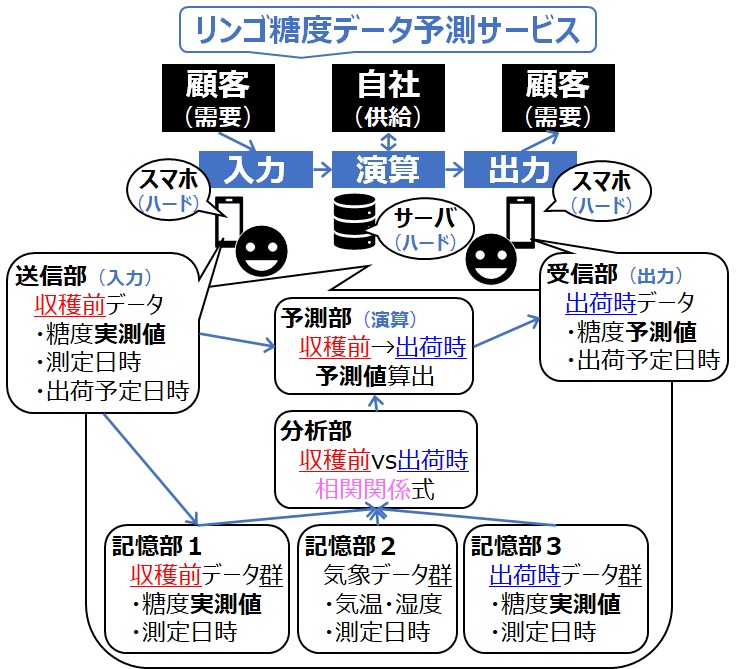

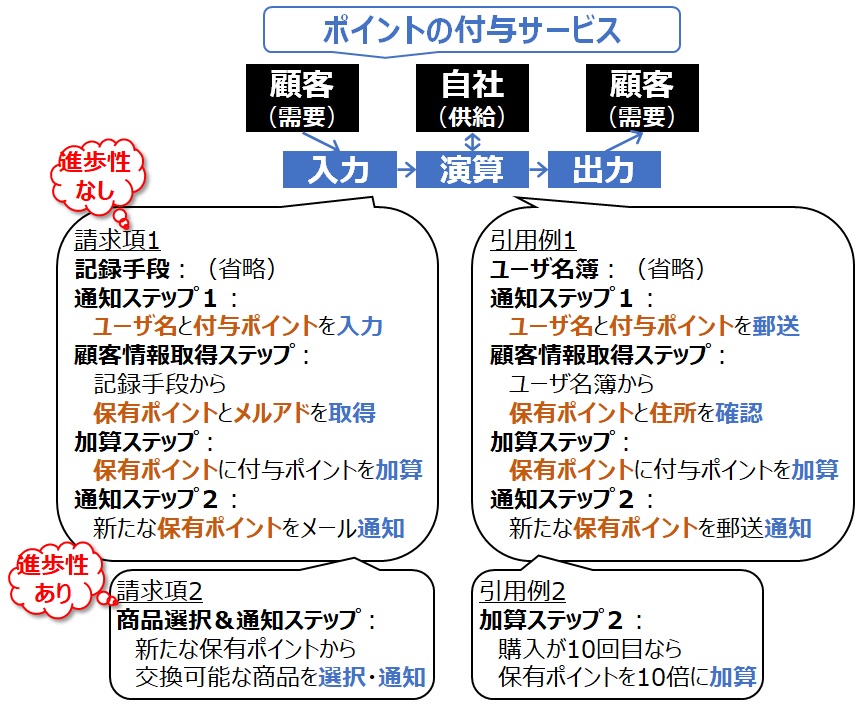

前回に引き続き、IoT、AI、3Dプリンティング関連技術や、データ構造について(なかなか難しい分野ですが・・・)。具体的には「IoT関連技術等に関する事例について」に記載の事例をピックアップします。

今回は、「発明の該当性」に関して、「〔事例 3-3〕 人形の3D造形用データ及び人形の3D造形方法」(p.12)を取り上げます。

本件の概要とビジネスモデル

発明の名称は「人形の3D造形用データ及び人形の3D造形方法」。

本件の時代背景はちょっと古く、まだ3Dプリンティングがそれほど一般的でなかったころの発明です。前提としている既存技術は射出成形で、3Dプリンティング自体が新しい技術、という前提で書かれています。

また、いわゆるビジネスモデルという想定ではなく、データを入力して造形物を出力するというプロセスに着目されています。しかし、見方によっては、ビジネスモデルとして認識することも可能です。

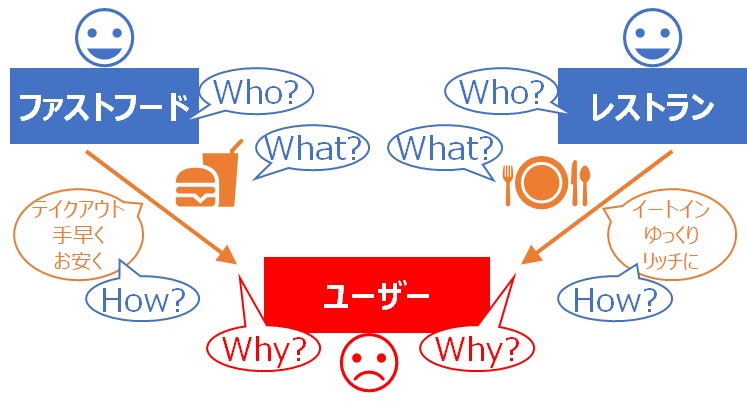

ビジネスモデルとしては、需要者(便益を受ける者)が3D造形物の一般ユーザー、と供給者(便益を与える者)が3D造形業者、3Dデータの作成手順、ユーザーインターフェースをオープン、3Dプリンタそのもの、3Dプリンティング制御機構、材料や着色のノウハウをクローズにしておき、材料販売やプリンタ使用料で収益を得る、といったことが考えられます。

発明に該当するか?

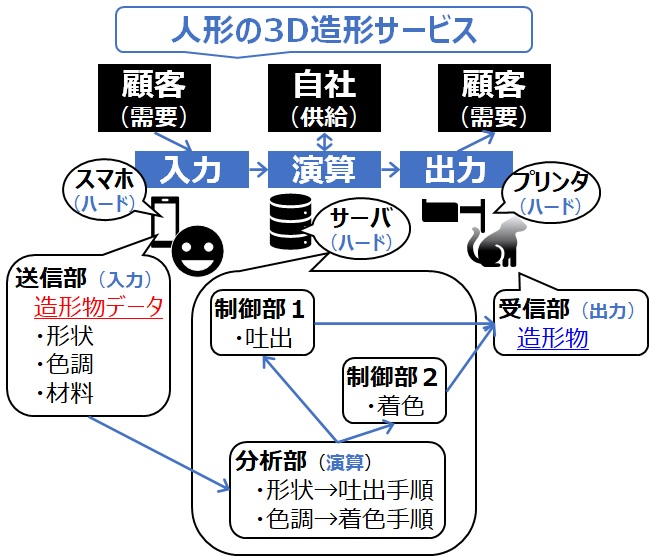

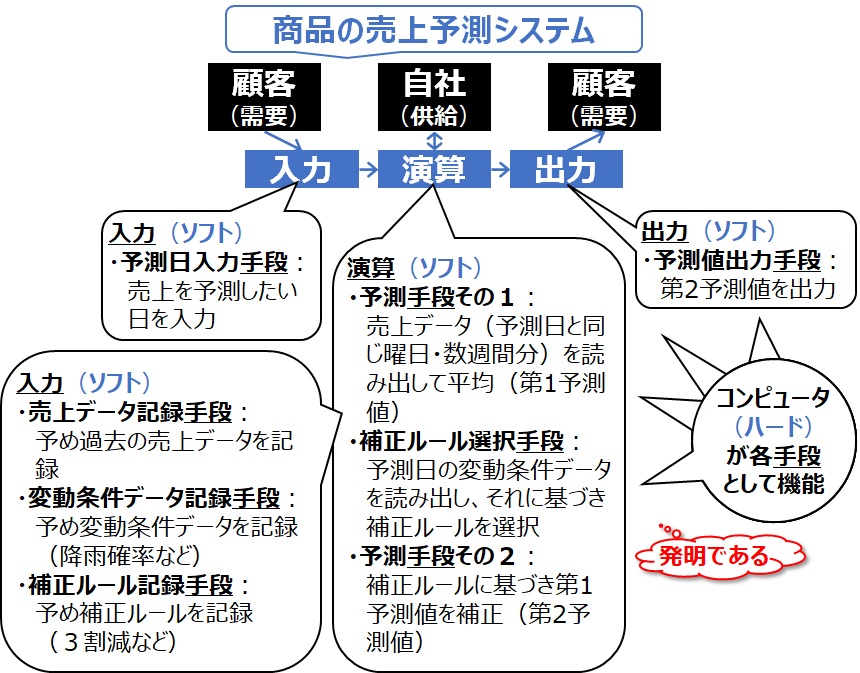

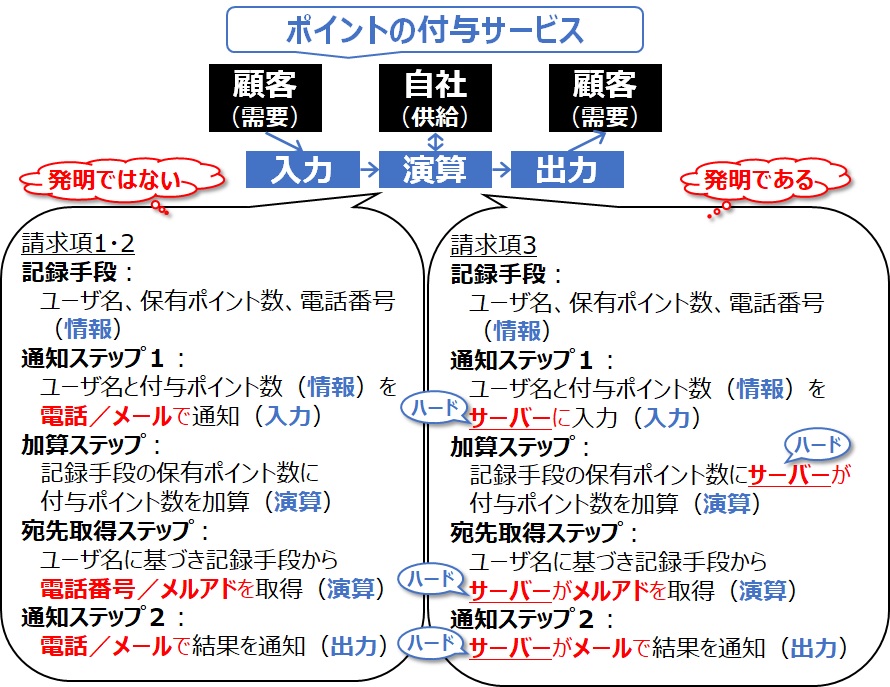

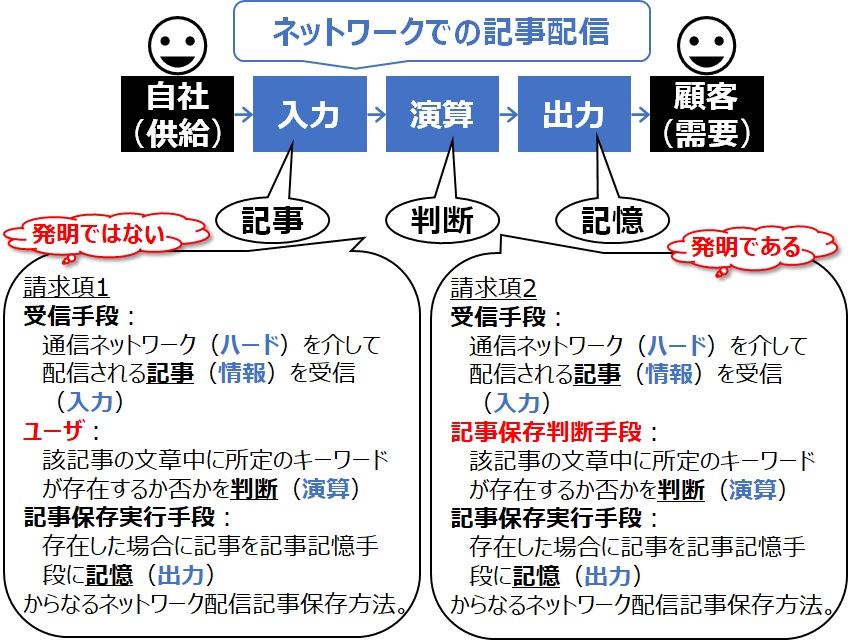

本件を図解すると下図の通り。クレーム(請求項)の構成などは分かり易くなるよう、補足や改変をしております。

この事例では、以下がクレーム(特許請求の範囲)として記載されております。

- 3D造形用データ

- 3D造形方法

3D造形”データ”は発明か?

この事例においては、3D造形のデータは「発明に該当しない」という結論です。

本件では、「造形される人形の三次元形状及び色調を含むことを特徴」とあるが、その提示する手段や方法などは何も記載がなく、「三次元形状及び色調を含む」という情報の内容のみに特徴があるので、上記の基準から”情報の単なる提示”という判断です。

3D造形”方法”は発明か?

この事例においては、3D造形の方法については、「発明に該当する」という結論です。

理由は「機器である3D造形装置に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの」だから、ということです。

これは、コンピュータソフトウェアの基準を使うまでもなく「発明」だ、という判断です。これも以前の記事でもご紹介しましたが、改めて以下の基準があります。

- 機器等(例:炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの

- 対象の技術的性質(物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質(例:エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的に行うもの

本件は、上記の内、ひとつめの判断基準をとったことになります。要は、機器を動かす仕組みならばOKな訳ですから、メーカーにとっては分かり易いパターンですね。

なお、ビジネスモデル特許の読み込みチャレンジは、この10回目をもって、ひとまず終了します。また折を見て再開できればと思います。

Views: 0