ビジネスモデル特許(3)ポイントサービス方法

ビジネスモデル特許の審査基準を読み込む試みの3回目です。

前回と同じく、コンピュータソフトウェア関連の「附属書B」から「ビジネス分野」と記載ある事例をピックアップします。

今回は、「〔事例 2-4〕 ポイントサービス方法」(p.57)を取り上げます。

本件の概要

発明の名称は「ポイントサービス方法」で、通信販売などでポイントが発生した際にシステムを使ってポイントを付与する処理に関するものです。

この発明の時代背景は若干古く、リアルな店舗で紙のポイントカードを使ってた頃のことのようです。通信販売でもポイントサービスを行いたいが、顧客管理等の問題から難しかったのを解決する、というのを目的にしています。

ビジネスモデルとしては、通信販売の顧客をポイントで囲い込むという、需要者(便益を受ける者)と供給者(便益を与える者)も明確で、割と分かりやすいケースかと思われます。

発明に該当するか否か?

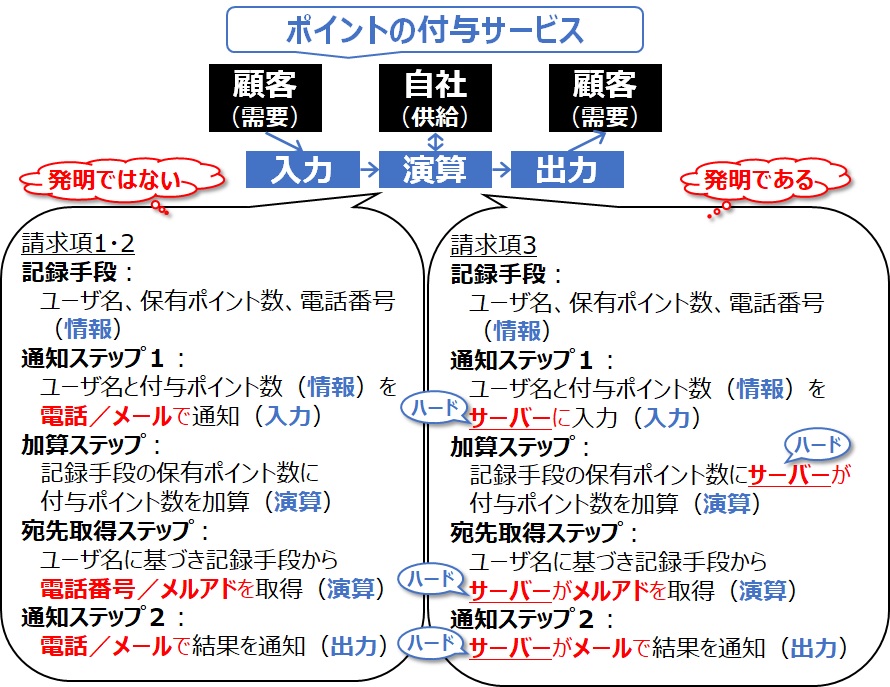

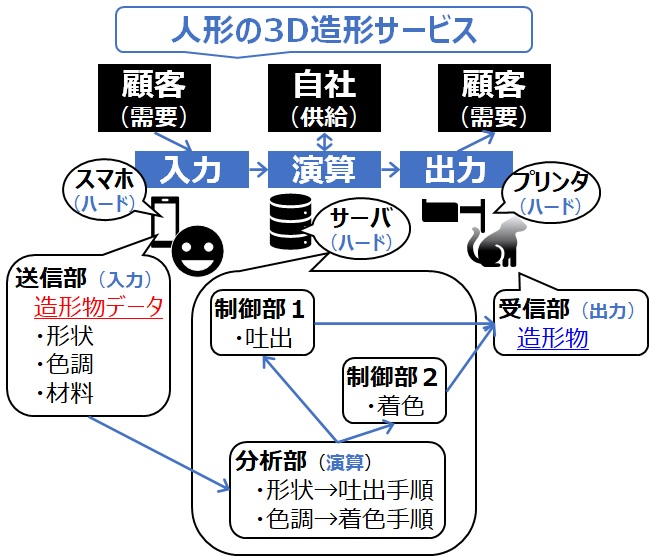

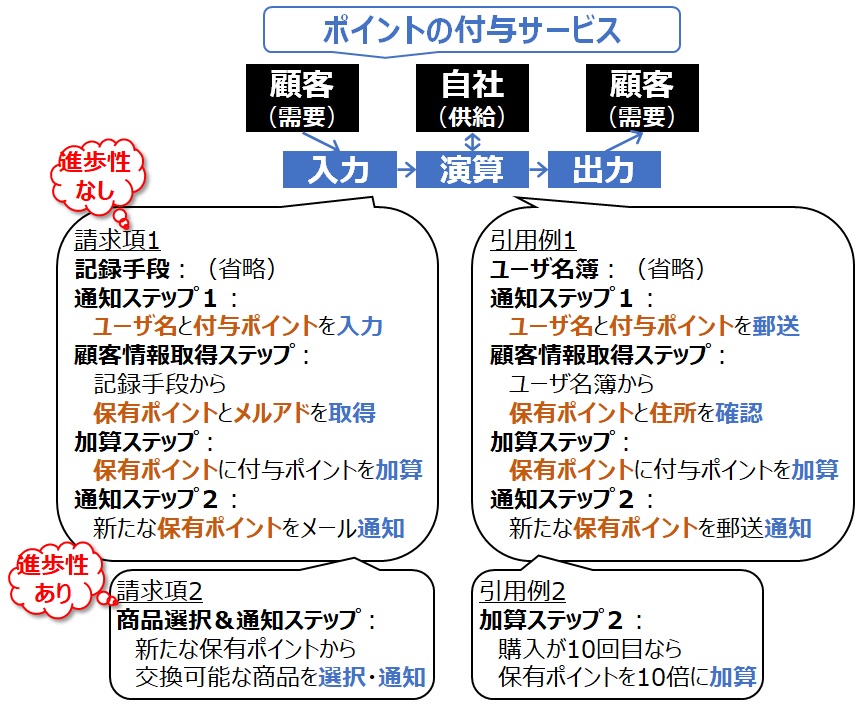

本件を図解すると下図の通り。クレーム(請求項)の構成は、分かりやすいように、かなり改変しております。

この事例では、請求項1・2が「発明に該当しない」、請求項3が「発明に該当する」という結論です。

請求項1・2については、「電話」「メール」「記録手段」といった技術的手段を使ってはいるが、全体としては「これら手段を道具として用いた人為的な取決めそのもの」なので、「自然法則を利用していない」、すなわち「発明」に該当しな

いという理由です。

請求項3については、「顧客からネットで通知、登録されたポイントに加算、登録されたメルアドに通知」という「使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工」が、「記録手段を備えたサーバーによる一連の情報処理」という「ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって実現されている」からOK、という判断です。

人間かハードウェアか

この事例を最初に見たときは、「電話がNGでメールならOKなのかな?」と思いましたが、それは誤りでした。

電話でもメールでも関係なく、それが「人による操作」なのか「サーバーによる操作」なのか、という違いです。

「人による操作」ならば「ハードウェア資源と協働していない」、「サーバーによる操作」ならば「ハードウェア資源と協働している」ということになります。

例えば電話でも、それが自動音声による自動発信であれば、「ハードウェア資源と協同している」ことになるかと思われます。

また、入力のステップまでは人為的でOKだが、演算から出力のステップはハードウェア資源によらねばNG、という見方もできるかと思います。

要約すると・・・

「ソフトウェアとハードウェア資源の協働」については、入力・演算・出力の各ステップごとに、だいたい以下の通りかと思われます。

- 入力:人為的でもハードウェアによるものでもOK(ただし、ハードウェアに対する入力、電話やメールで人に通知するだけではNG)

- 演算:ハードウェアによるならばOK(ポイント数を人間が足し算するなどはNG)

- 出力:ハードウェアによるならばOK(ポイント加算結果を人間が電話やメールで通知するだけではNG)

Views: 8