ビジネスモデル特許について

「ビジネスモデル特許」と言えば、Amazonが出した、いわゆる「ワンクリック特許」が有名です。

「ビジネスモデル特許」も「ワンクリック特許」も、専門的で詳しい解説は世間に山ほどあるので、ここでは、できるだけ簡単に説明してみたいと思います。

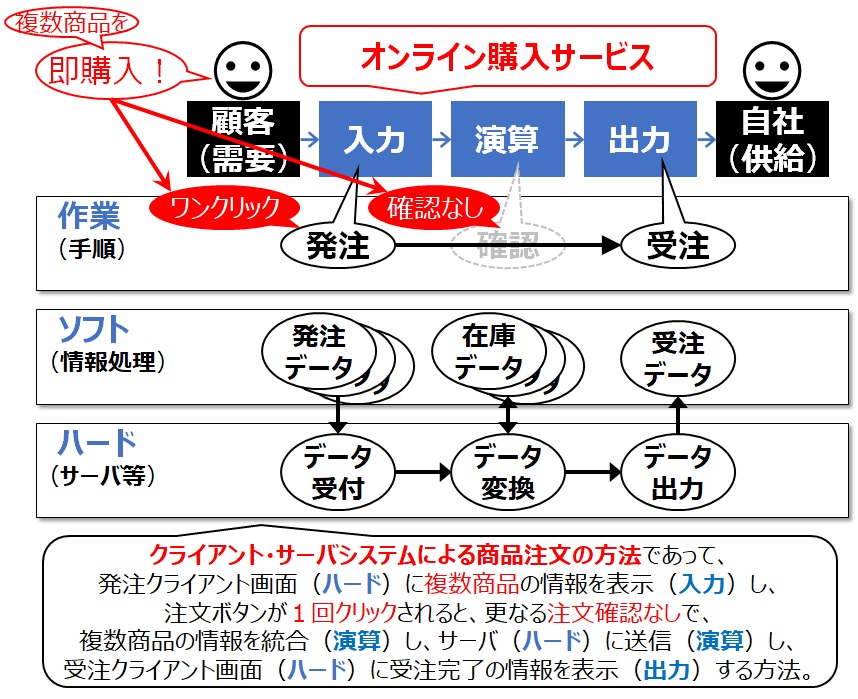

Amazonの「ワンクリック特許」

日本では特許4959817号として登録されましたが、出願から20年が経過、すでに特許は切れています。

「ワンクリック特許」という名前から、アマゾンのECサイトで商品を1回ポチったら即購入できる技術、という印象ですが、実際は「複数の注文をひとつにまとめる」のが特徴の特許でした。

構成をザックリ言えば以下の通りです。

- 商品Aを選択→ユーザーIDに紐付け(以上を”ワンクリック”で実施)

- 上記を商品B,C,・・・と繰り返し

- 最後にまとめて注文

ビジネスモデル発明の定義

特許庁のサイトでは、「ビジネス方法がICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を利用して実現された発明」としていますが、「特許庁として公式な定義を表明するものではありません」と、なぜか微妙なただし書が付いてます。

Amazonのワンクリック特許には「アイテムを注文するためのクライアント・システム」と書いてあり、確かにICTを利用した発明と言えるかと思います。

ビジネスモデル特許の審査基準

しかし、ICTを利用した発明だからと言って、すべて特許になる訳では無い、というのが難しいところ。

特許庁が出している審査基準や審査ハンドブックでは、「これがビジネス特許だ」という明確な書き方はしていませんが、ソフトウェア・IoT・AIに関連する発明としてどのように認定するか、以下の項目に割と詳しい説明があります。

- コンピュータソフトウエア関連技術の審査基準等について

- IoT関連技術の審査基準等について

- AI関連技術に関する特許審査事例について

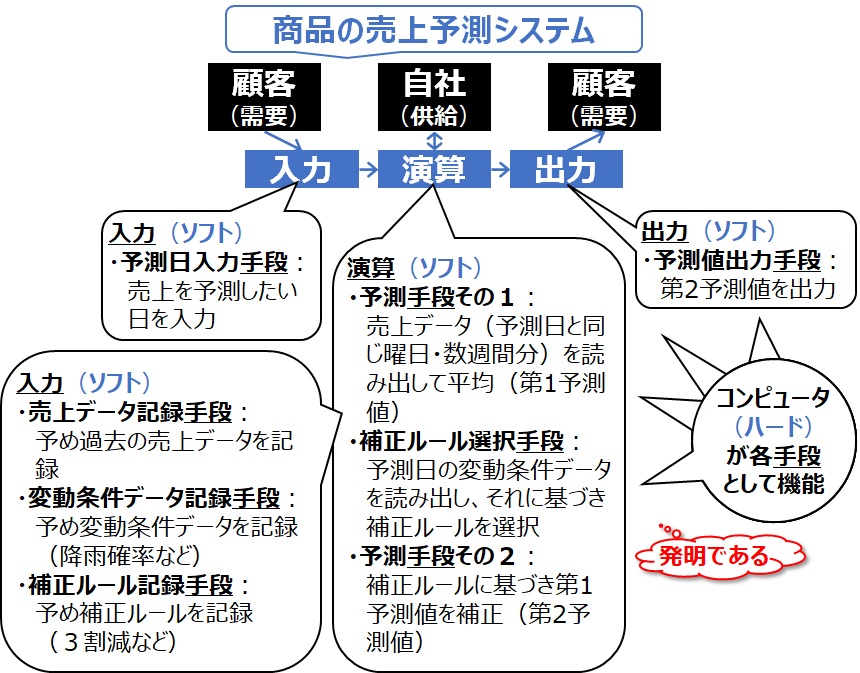

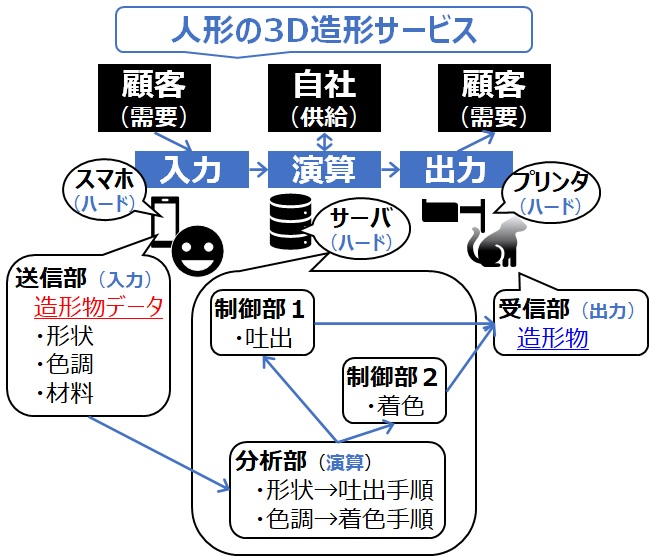

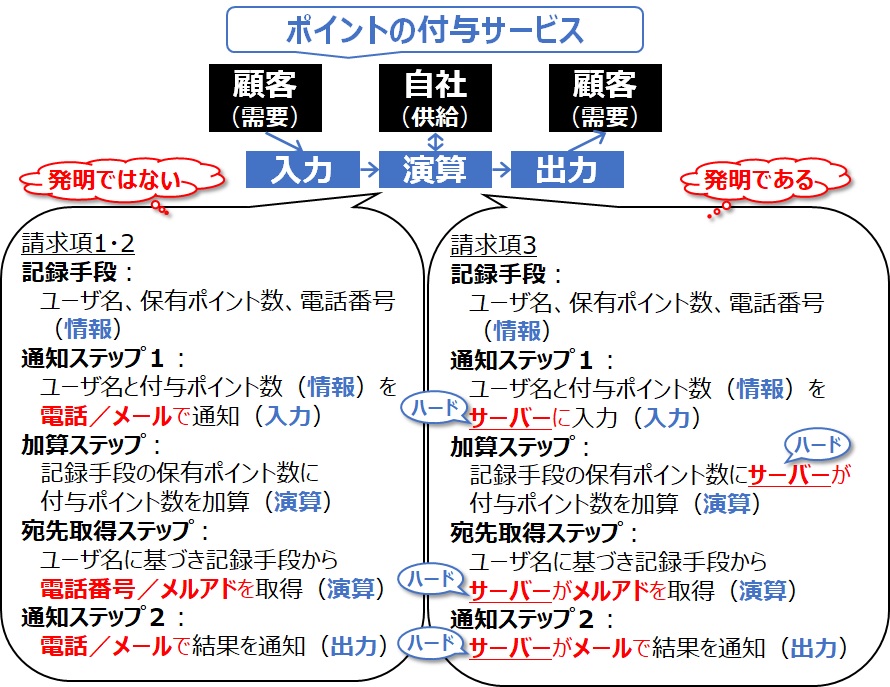

この中、ビジネスモデル発明の要件と言えるいちばん簡単な説明は、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」という記載です。(これは、知財業界では割と有名な、事実上の定義)

しかし、これらを読み込んで理解するのは、正直、かなり大変だと思います。

ビジネスモデル発明の要件

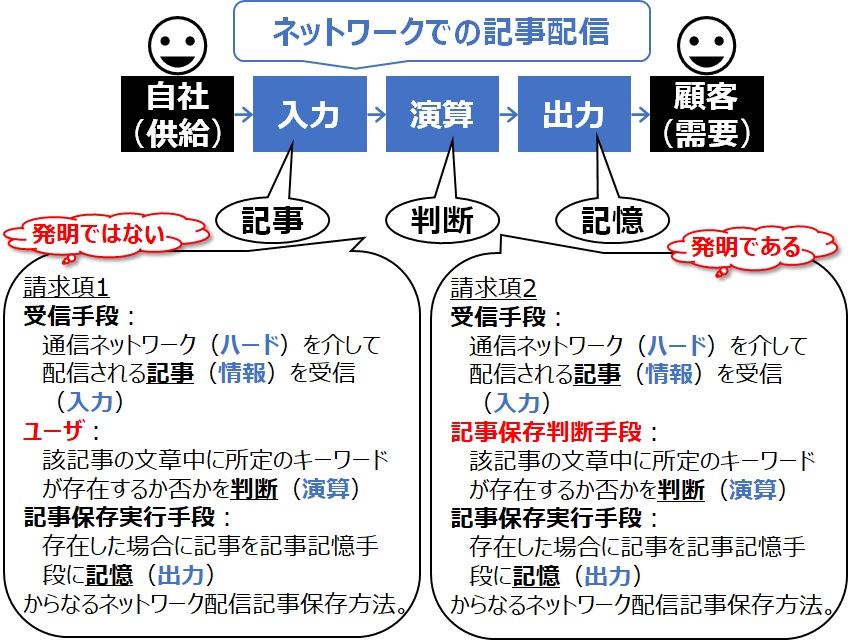

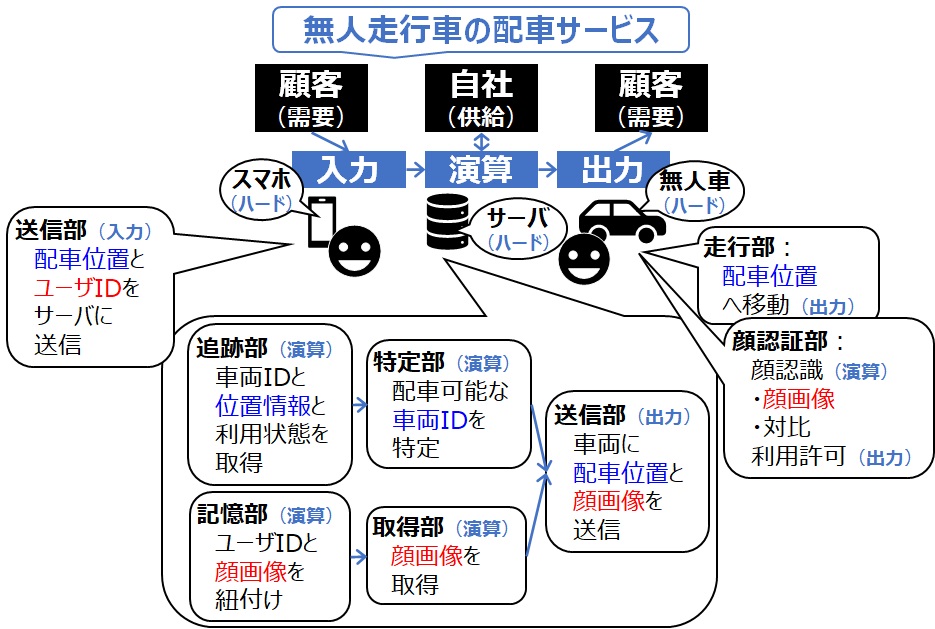

そこで、ビジネスモデル発明の要件が簡単に分かるよう、Amazonのワンクリック特許を題材に、図解してみます。(赤字は特許性があるポイント)

これらの要件を分解すると、以下の通りです。

- 情報処理:情報(データ)の「入力→演算→出力」の3ステップ中、いずれかひとつ以上記載

- ハードウェア資源:ハードをひとつ以上記載(情報を処理するハードに限らない)

- 具体的に実現:ソフトとハードの情報のやり取りをひとつ以上記載(特にハードがどのように動作するか)

ビジネスモデル発明を特許とするには?

ただし、以上を満たしても、ビジネスモデル発明に該当するだけで、ビジネスモデル特許として登録になるとは限りません。

これをクリアした後、普通の発明と同様、新規性、進歩性、記載要件などの特許要件を満たす必要があります。

ビジネス特許獲得への道のりは険しいですね。

以上、今回は「ビジネスモデル特許」について解説しました。

Views: 62