ビジネスモデル特許(4)駐車場管理方法

ビジネスモデル特許の審査基準を読み込む試みの4回目です。

前回と同じく、コンピュータソフトウェア関連の「附属書B」から「ビジネス分野」と記載ある事例をピックアップします。

今回は、「〔事例 2-7〕 駐車場管理方法 」(p.67)を取り上げます。

本件の概要

発明の名称は「駐車場管理方法」で、駐車場の入庫及び出庫の管理に関する発明であり、駐車場への来場時刻や車両情報の記録や交付を、紙ではなく電子的に行うものです。

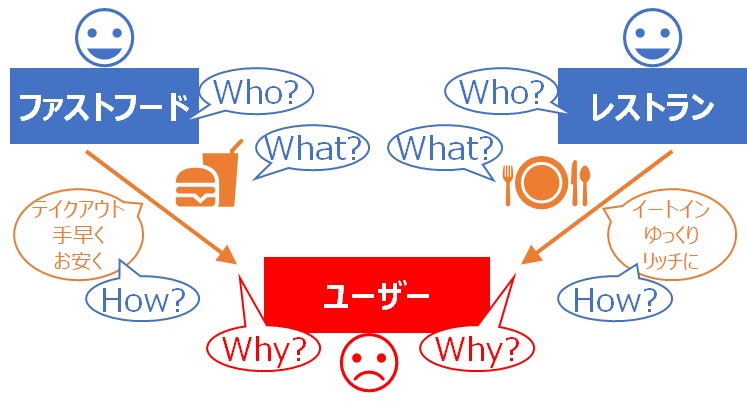

ビジネスモデルとしては、需要者(便益を受ける者)が車両のドライバー、供給者(便益を与える者)が駐車場の管理人。来場時刻や車両情報を自動的に記録することで入庫や出庫(精算)を効率化し、需要者には自動車で来店するハードルを下げて集客を図る(オープン戦略)と共に、供給者では時間帯毎の来店頻度や車種などのデータ蓄積により売上最大化を図る(クローズ戦略)、といったモデルが考えられるかと思われます。

発明に該当するか否か?

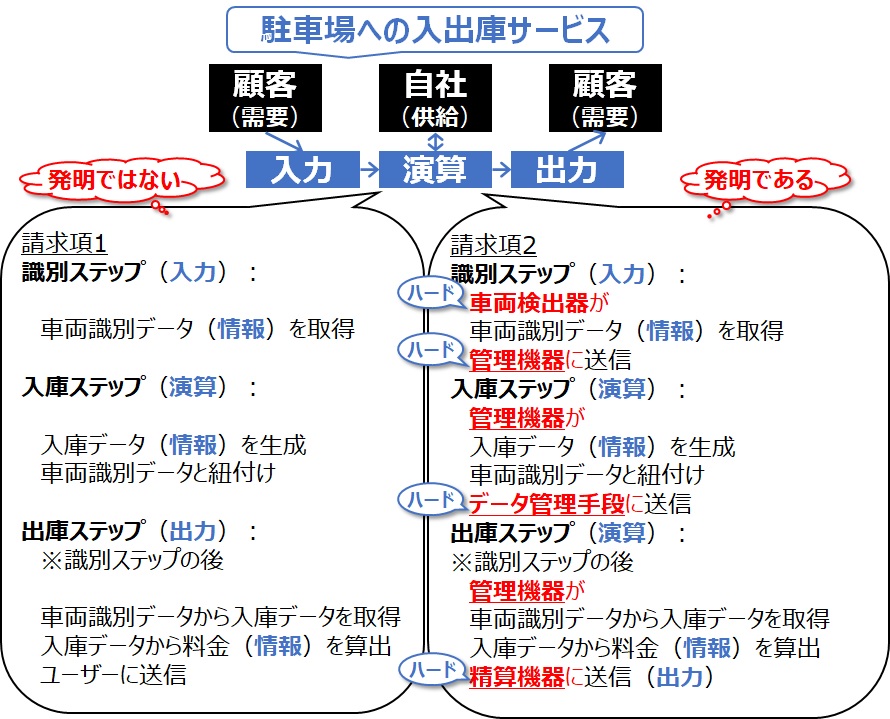

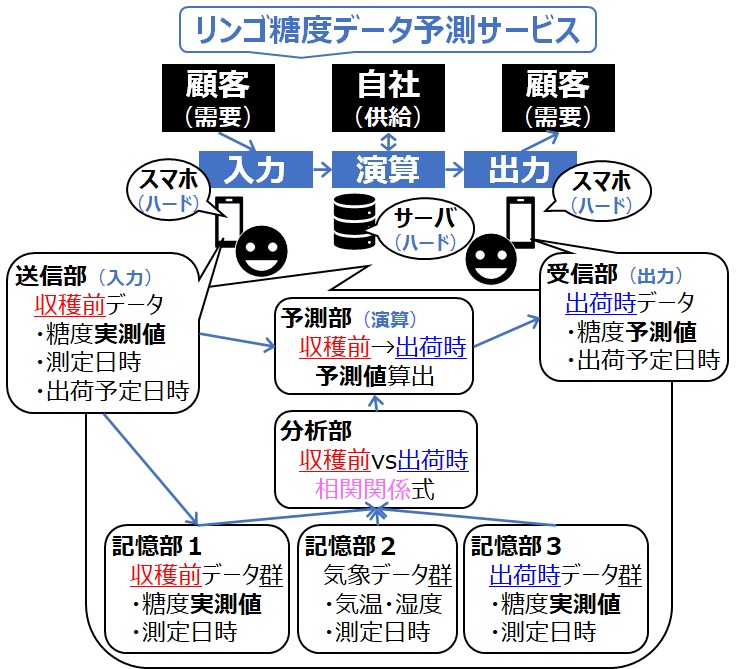

本件を図解すると下図の通り。クレーム(請求項)の構成は、分かりやすいように改変しております。

この事例では、請求項1が「発明に該当しない」、請求項2が「発明に該当する」という結論です。

請求項1については、「人為的な取決めそのもの」なので、「自然法則を利用していない」、すなわち「発明」に該当しないという判断です。

請求項2については、「管理機器が車両識別データに基づいて入庫データを生成して車両識別データと入庫データを関連付けて記憶・・・」という、「使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工」が、「ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって実現されている」からOK、という判断です。

人間でも可能な記載だと・・・

これは、前回までの事例に比べると、割と分かりやすいケースで、要するに「人間とハードウェア、どちらが作業するの?」というのを、明確に記載しなければならないと言えます。

人間でも可能な操作だと理解されると、それが仮にハードウェアを排除していないとしても、「ハードウェア資源と協働していない」とみなされる、ということかと思われます。

要約すると・・・

「ソフトウェアとハードウェア資源の協働」と理解されるには、ハードウェアを具体的に記載することが必要条件、と思われます。

ハードウェアの記載方法としては、たとえば「検出器」「管理機器」「精算機器」「データ管理手段」「データ記憶手段」など、様々な表現があり得ますが、それらが具体的にどのようなハードウェアを指すのか、明細書の記載などから具体的に想像できる必要があると言えます。

もっとも、それだけで十分ではなく、「ソフトウェアとハードウェア資源の協働」も、具体的な記載が求められることに要注意です。

Views: 0