おもしろ特許~「永久機関」の特許マップ

「永久機関」の特許マップを作ってみよう、という人もなかなか居ないかと思います。そこで、試しに作ってみたので、ご紹介したいと思います。

特許に「タグ付け」して仕分ける

まず、先の記事で紹介した「永久機関」の特許リストに、「タグ付け」して仕分けます。

ここで「タグ」と呼んでるのは、特許マップで、グラフの縦軸や横軸になるキーワードのことです。

「タグ」を貼るには、いろんなやり方がありますが、ここでは地道に手動で行います。以下の3つの切り口で分類しました。

- その特許の中での「永久機関」の位置づけ(永久機関について否定か肯定かなど)

- どのような技術について権利が付与されているか

- その特許(実用新案)の権利者の属性(会社か個人か)

具体的には、以下の表のようにタグ付けしました。

「永久機関”のように”」?「”半”永久機関」?

ここで、「永久機関のように」とか「半永久機関」とか、微妙な言い回しをしているものがあります。

「永久機関」は特許にならないのですが、中身を読んでみると、やはり永久機関ではないことが分かります。「まるで永久機関」という意味でしょうが、特許的にはギリギリの表現のような気はします。

「永久機関」の特許マップ

以下、作ったマップを幾つか示します。今回は母集団が少ないので、特許マップとしてはもうひとつですが、こんなマップを作れるという参考として見てください。

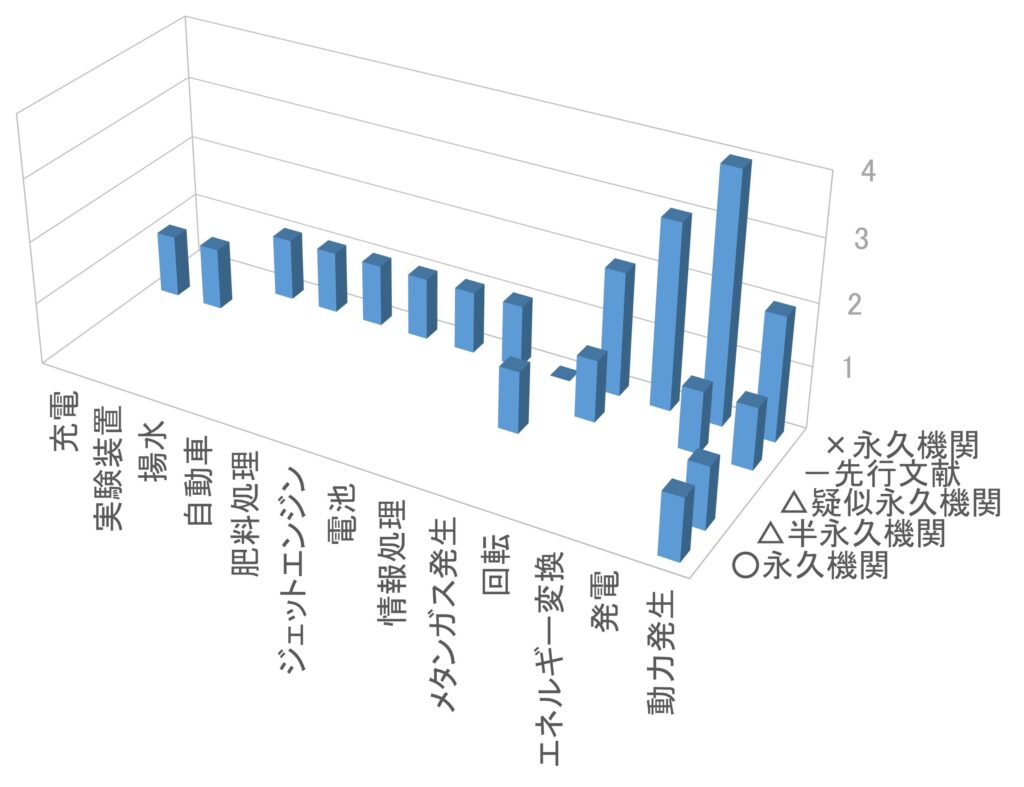

1)「永久機関の位置づけ」vs「技術」のマップ(マトリックス表)。永久”機関”なので、やはり動力や発電の関係が多いですが、その応用例も散見されます。

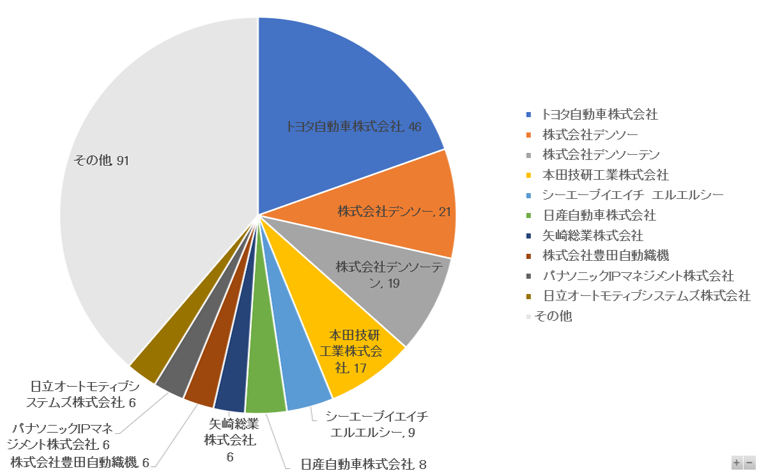

2)「永久機関の位置づけ」vs「属性(会社or個人)」のマップ(マトリクス表)。行数が少な過ぎる気はしますが、いちおうの情報分析にはなっています。一般に、怪しい(?)特許を出しているのは個人であることが多いのですが、意外と(?)ちゃんとした会社も多いようです。

3)「技術」「属性」「永久機関の位置づけ」のそれぞれについて構成比率を示したマップ(円グラフ)。

4)「永久機関の位置づけ」vs「技術」、「永久機関の位置づけ」vs「属性」について立体表示したマップ。情報量は上述したマトリクス表と同じなので、あえてこのようなグラフにする必要も無いのですが、ビジュアルを重視したい場合などに使います。

Views: 9