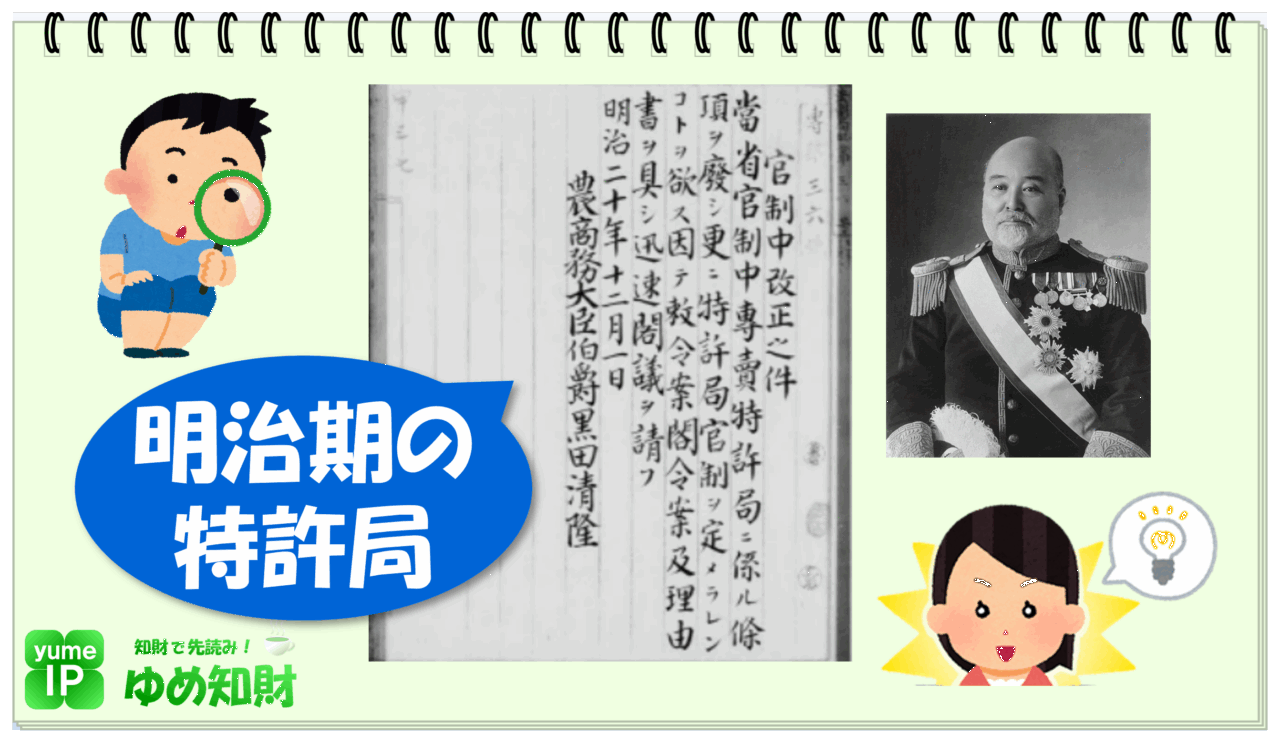

【特許の歴史】日本最初の特許とは?

特許の歴史を紐解くことは、新しい発見がいろいろあって、楽しいものです。

今回、日本で最初に特許を受けた人物と発明について、「明治ニュース事典」第三巻(毎日コミュニケーションズ発行)から抜粋してご紹介します。

新聞記事での発表

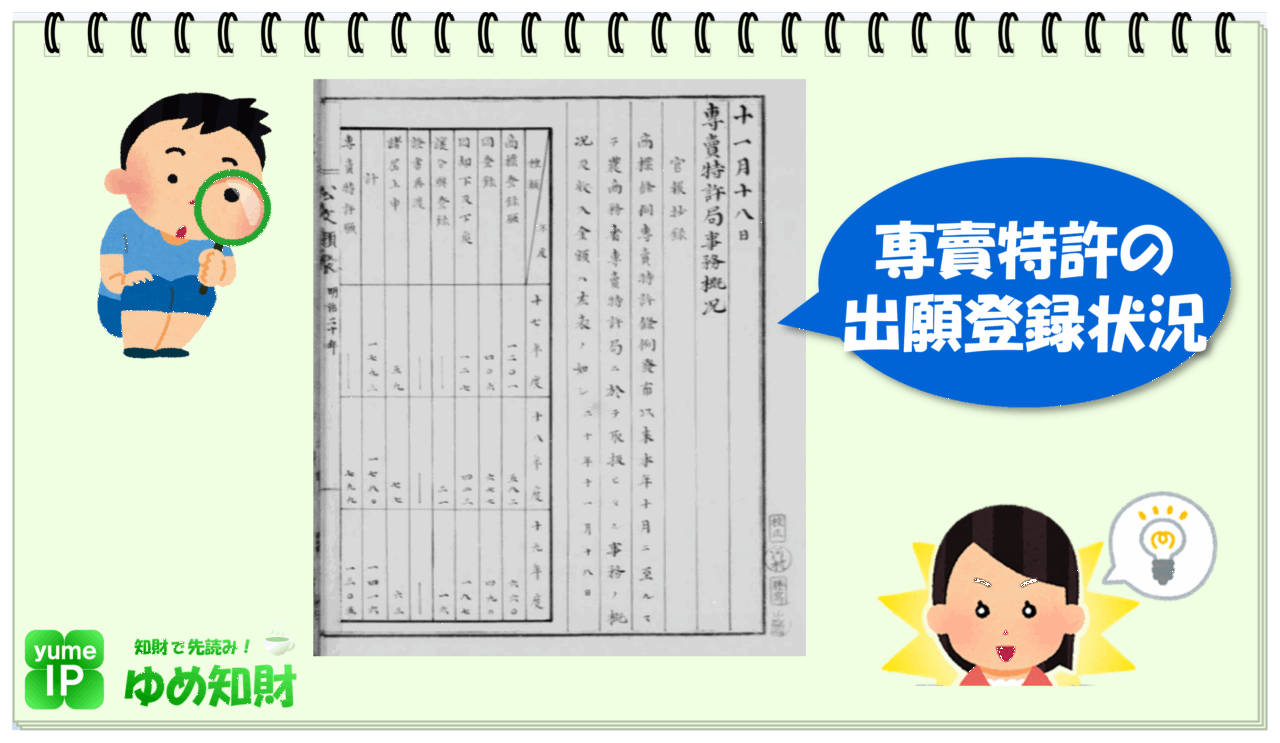

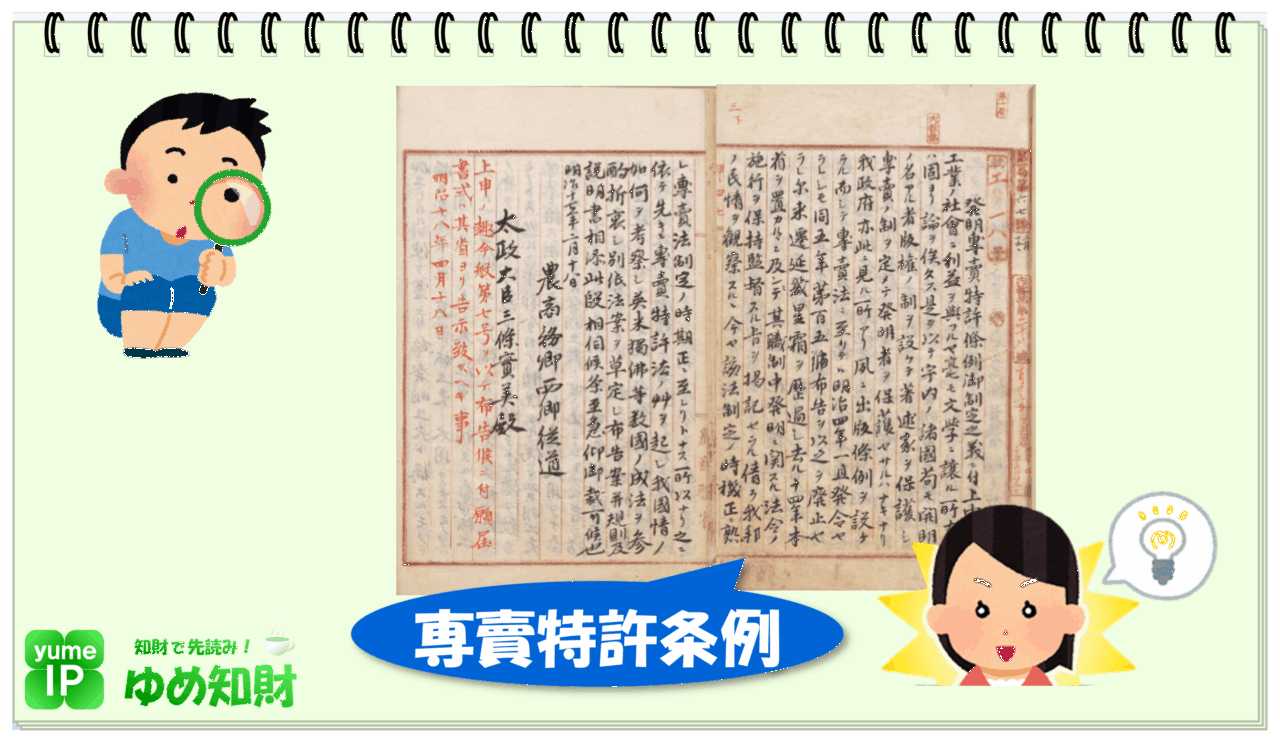

明治18年8月20日、日本最初の特許(専売権)について、「中外物価新報」という新聞には以下のような記事が掲載されたそうです。

「本年七月一日より専売特許条例の施行ありし以来、出願人随分多かりし由なるが、本月十四日に至り、始めて専売権を特許されたる人名、発明品等は、左のごとしと云う。」

明治18年といえば西暦1885年、今から140年前になります。今でいう特許法の前身である専売特許条例が施行されています。

施行日である7月1日には多くの出願がなされたようですが、8月14日に7件が最初の特許として登録されています。

以下、その7件について、新聞記事の書きぶりに合わせて列挙します。おもしろいことに、これらの原文はJ-PlatPatに収載されており、そのリンクも貼り付けておきます。

- 第1号 堀田錆止塗料及びその塗法(堀田瑞松、東京)

- 第2号 生茶葉器械(高林謙三、埼玉)

- 第3号 焙茶器械(同人、同)

- 第4号 製茶摩擦器械(同人、同)

- 第5号 稲麦扱機械(宮本孝之助、東京)

- 第6号 工夫釵(山本熊太郎、松井兵次郎、黒田伊三郎、大津百太郎、東京)

- 第7号 匂帯(杉村儀兵衛、同)

各特許の中身は?

せっかくなので、それぞれの特許の概要も見ておきましょう。以下、当時の明細書と共にご紹介します。

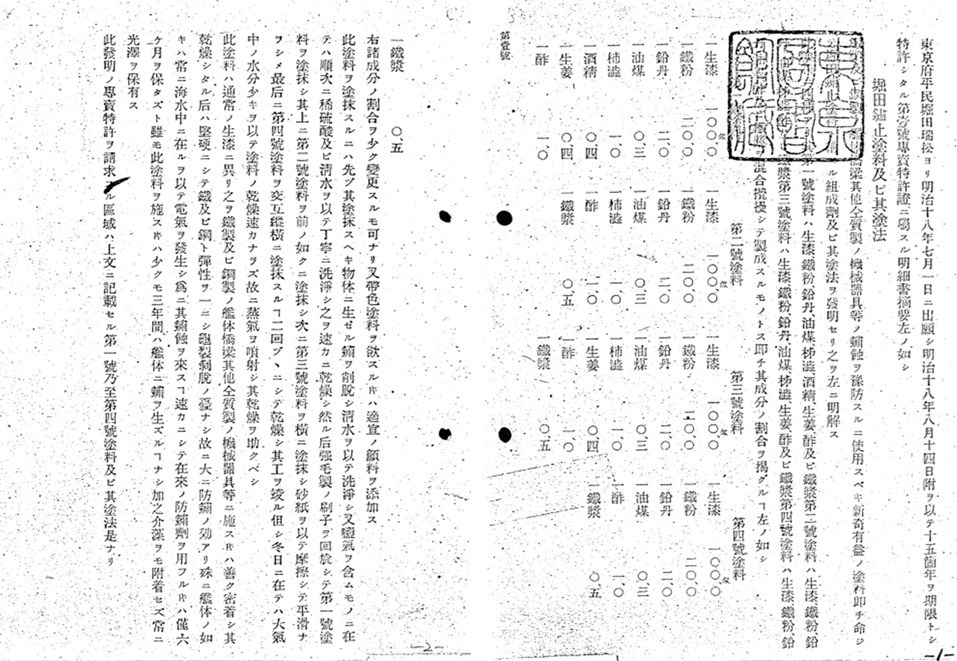

第1号 堀田錆止塗料及びその塗法

日本の特許で最初のシリアルナンバーを獲得したのは、錆止塗料の特許、発明者は東京在住の堀田瑞松という人物でした。

「堀田錆止塗料」という、発明者の名前、いわばブランド名を冠した特許になっています。今では、発明の名称にブランド名を記載すると特許庁から補正指令や拒絶理由通知が出されますが、当時は問題にならなかったようですね。

明細書は全2ページ、今でいうクレーム、詳細な説明、実施例が一緒に記載されたような内容です。船底の錆発生を防止するのが主目的のようで、塗料の具体的な組成、複数の塗料を重ね塗りする等の塗装方法、亀裂や藻の付着をも防止する等の効果など、コンパクトに記載されています。

「東京府平民・・・」などと、発明者(出願人)の身分が記載されているのも興味深いですね。

また、特許期限が登録日から15年となっています。この特許年限は今と違って一律ではなく、支払う特許料によって、5、10、15年から選択できたようです。

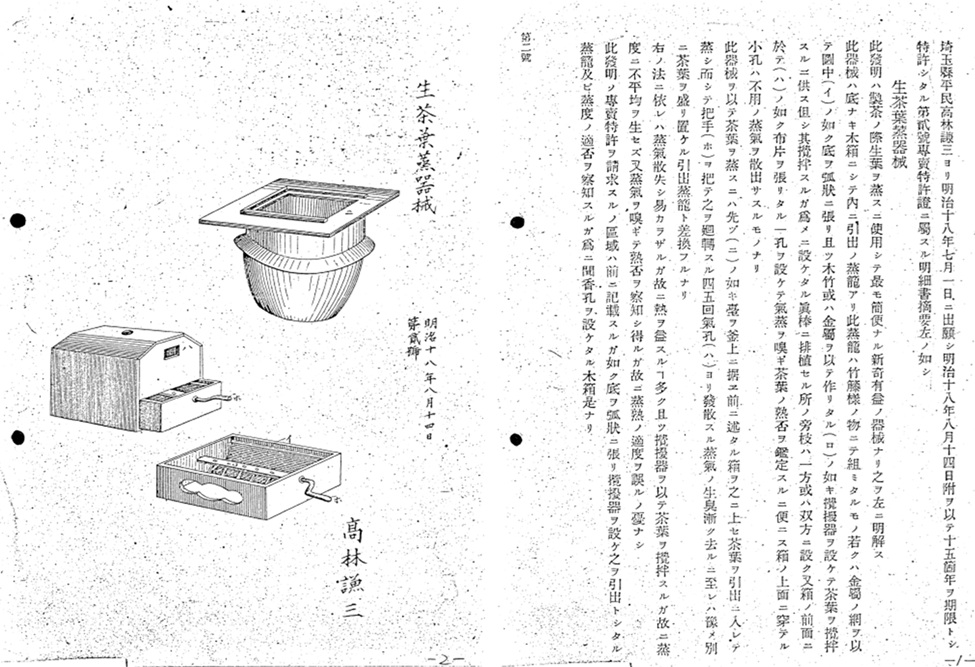

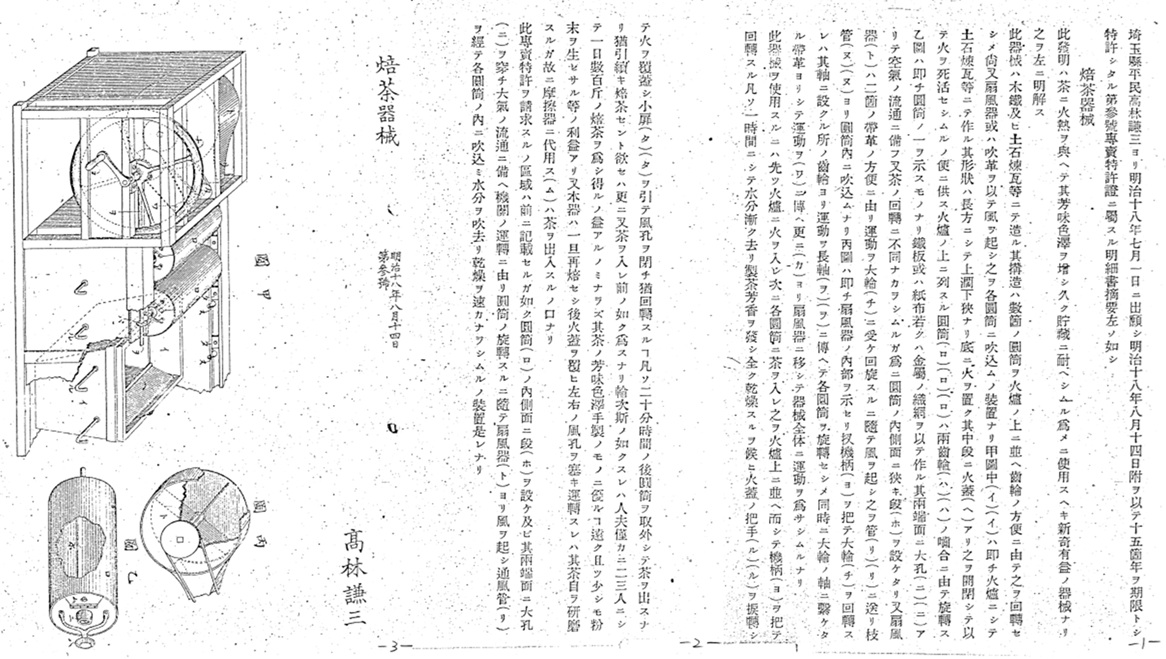

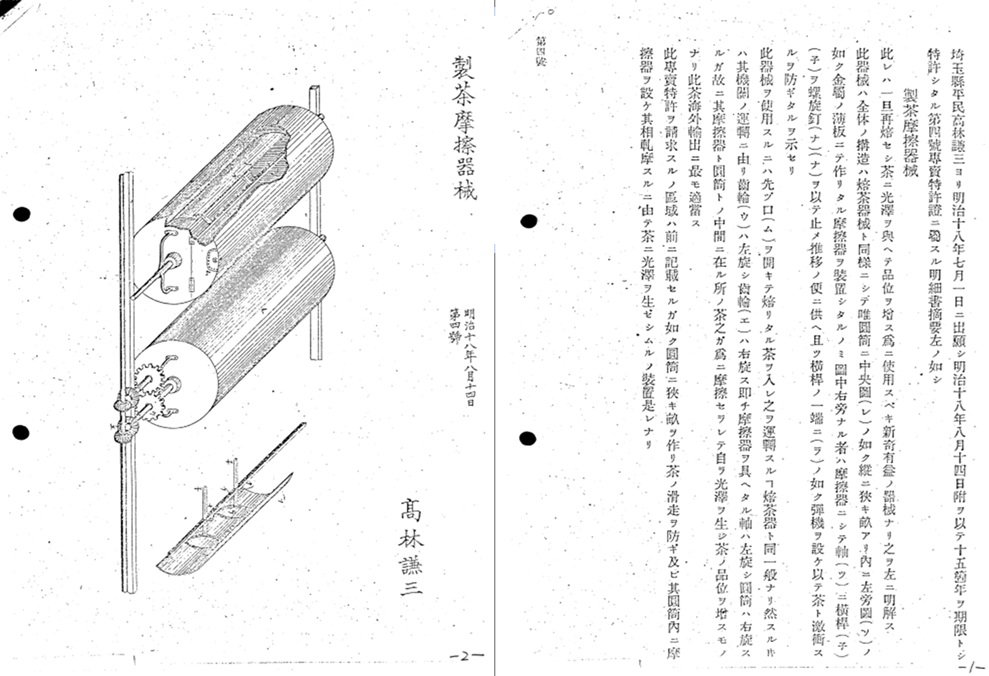

第2~4号 生茶葉器械/焙茶器械/製茶摩擦器械

第2~4号の3件は、いずれも高林謙三という同じ人物による、茶葉に関する一連の発明です。

第2号は生茶葉を蒸する装置、第3号は茶葉を焙煎する装置、第4号は茶葉を摩擦することで光沢を与えて高級感を出す装置の発明です。

第3号と第4号などは、ひとつの特許にしても良さそうな内容ですが、発明の効果を分けて出願しており、発明者が意識していたかどうか定かではありませんが、ある種の特許戦略のようなものを感じさせますね。

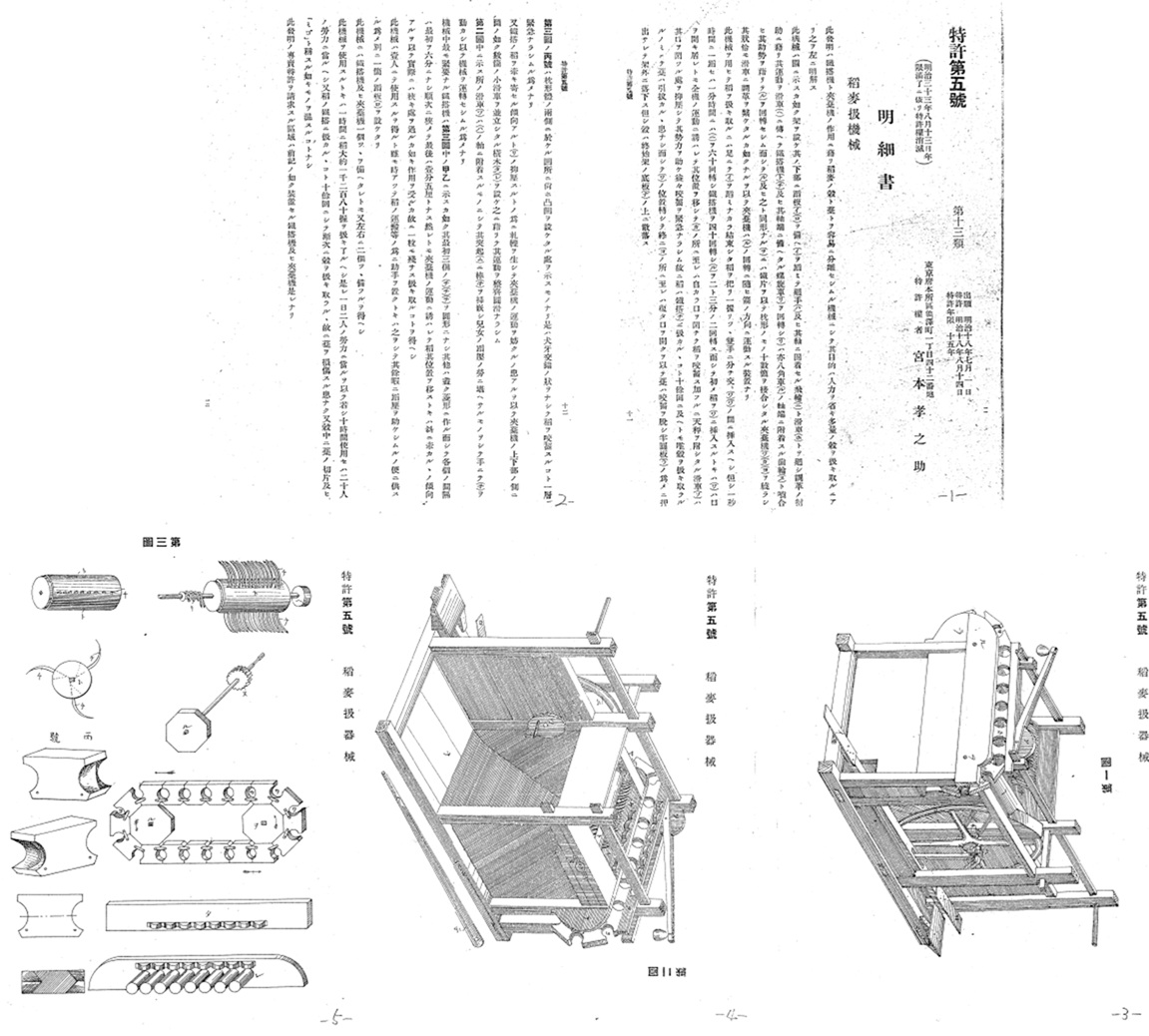

第5号 稲麦扱機械

第5号は、宮本孝之助という人物による、稲や麦の脱穀装置に関する発明です。

足踏み式の半自動脱穀装置で、装置の全体図と、部品の見取り図が記載されています。部品の組み立て状態が必ずしも明確でないため、今なら最初の拒絶理由通知が出されそうな感じですが、専門家ならば理解できるのかも。

ところで、第1~4号と第5~7号では明細書の書式が異なります。第5~7号は、出願人の住所、特許分類、特許消滅時期が追加され、レイアウトも少し整えられているように見えます。

これは、専売特許制度の開始当初は第1~4号の書式で登録されていたところ、後になって第5~7号の書式に改定されたようです。特許の件数が増えて分類する必要が生じたこともあったようです。

このふたつの書式が混在しているのは、どうやら1923年の関東大震災などによって、資料の焼失・遺失があったためのようです。特許公報を保管・管理し、残っている特許公報を選びながらスキャンした担当者の方々の苦労がしのばれますね。

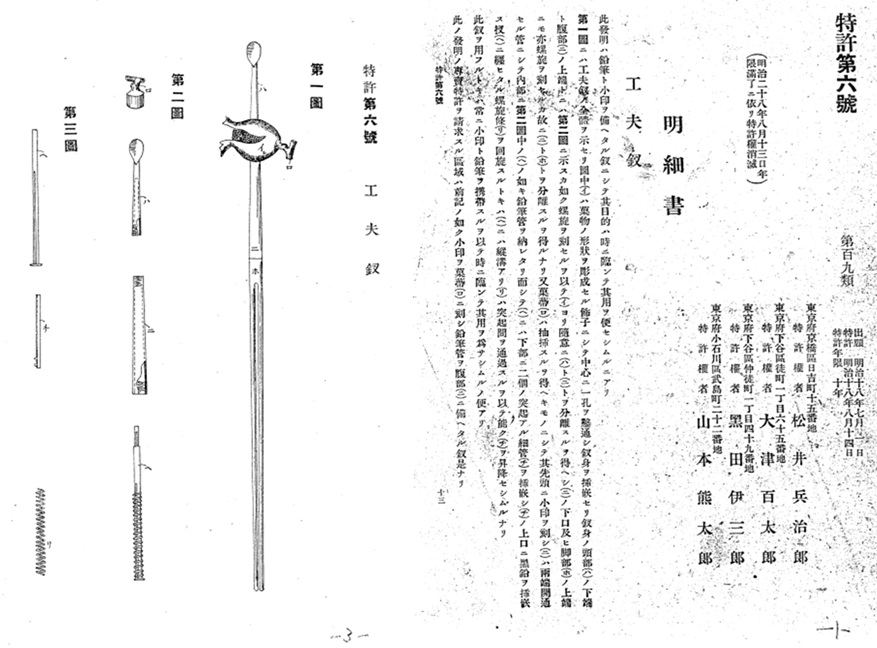

第6号 工夫釵

第6号は、釵(かんざし)に関する特許で、4名による共同発明です。

かんざしの端部がネジで取り外しできるようになっており、そこに鉛筆軸を取り付けることができるという、多機能なかんざしです。

今では多機能な文房具が多数あり、デコレーションされたボールペンなどもありますが、かんざしがメインというのは時代を感じさせますね。これ以降もかんざしの発明が多く登録されており、当時、携帯する物品の代表例といえばかんざし、だったのかも知れませんね。

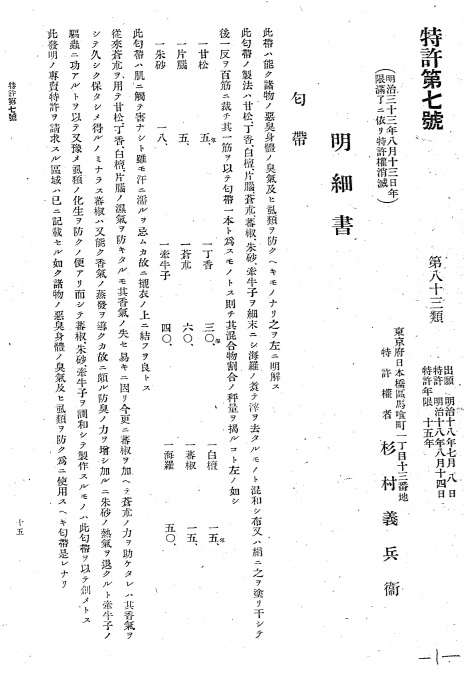

第7号 匂帯

最後となる第7号は、杉村義兵衛(新聞記事では儀兵衛となっている)という人物による帯に関する特許です。

悪臭やシラミを防ぐという目的が記載されており、怪我をして傷ができると膿んで悪臭が発生したりシラミが繁殖しがちという、衛生状態が現代ほど良くない当時が偲ばれる目的の記載ぶりと言えます。

以上、日本で最初に特許を受けた人物および発明についてご紹介しました。

Views: 9