その技術分野のカギとなる技術は何か?~相関分析による関連技術の発見方法

その技術分野のカギとなる技術は何か、その技術分野に影響を与えている他の技術分野はどれか、といった分析をすることがあります。

コロナが流行ればマスクが売れる、エコカーが注目されたらリチウムイオン電池の開発が盛り上がる、暗号資産技術の裏にはブロックチェーン技術がある、といったのと同様です。

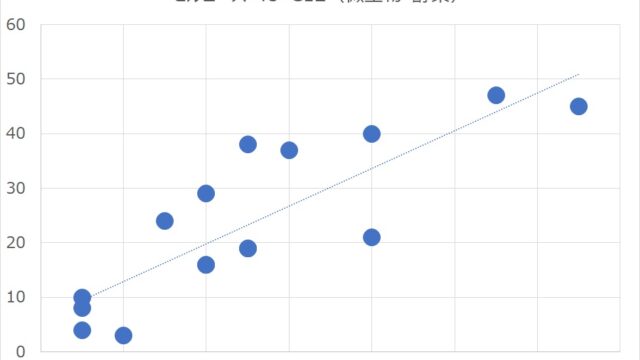

前回、技術トレンドの関係性を見るのに相関係数を使った例について解説しましたが、今回はその応用編として、その技術分野のカギとなる技術、特に関連技術を探る方法について解説します。

「特許分類×キーワード」の相関分析

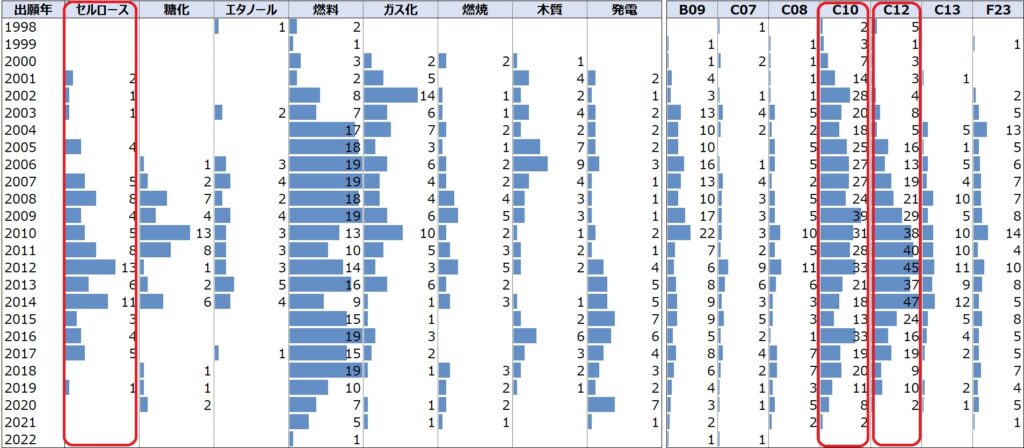

前回と同様、まず、2種類の技術パラメーター(例えば特許分類またはキーワード)をピックアップした上、それらの時系列データ(例えば年毎の出願件数データ)を取得して並べます。

次に、技術トレンド(上表では縦列)同士の組み合わせに対して相関係数を算出して行きます。上表では、セルロースとB09、セルロースとC07、糖化とB09、・・・といった感じです。面倒そうに見えますが、ExcelではCORREL関数を使えば簡単です。

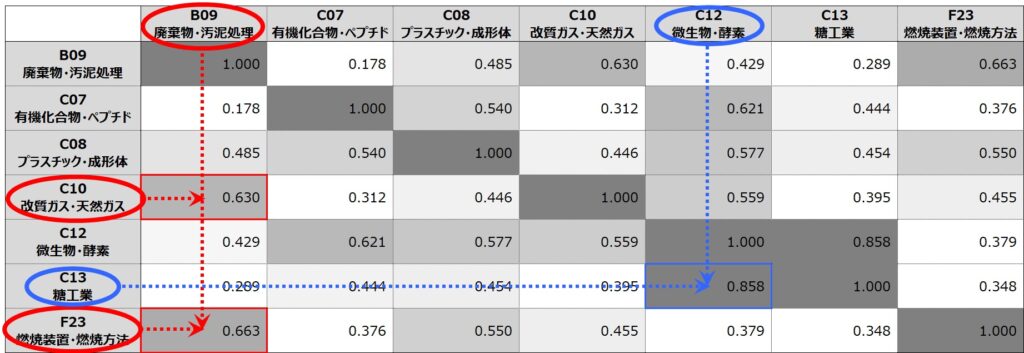

その結果をマトリックス表にしたのが下表です。行と列のタイトルに選んだ技術(特許分類またはキーワード)を並べ、それらが交差するセルに相関係数を表示しています。さらに、高い相関を示すセルほど濃いグレーに着色してあります。

高い相関(一般には0.7以上)を示すセルがあれば、その行と列に示した両技術は、この母集団(ここではバイオマス)の中で同時に現れる頻度が高いと推測できます。

もし、それが出現頻度の高い技術同士の組み合わせであれば(時系列データの件数から判断)、それは、その母集団において注目度が高い技術群である可能性が高いと推測できます。

上表では、赤で示した「セルロース」「発酵」「糖工業」の組み合わせに高い相関関係が認められますが、実際、セルロースを糖に分解して発酵させることでバイオエタノールを生産する、などの技術開発が行われています。

また、青で示した「汚泥処理」「改質ガス」「燃料」の組み合わせも相関係数が高めですが、実際、廃棄物を活性汚泥で処理して出たガスを発電等の燃料として利用する技術が見られます。

ひとつの技術だけに注目してもその重要性は分かりませんが、このように複数の情報を組み合わせれば、得られる情報量や精度が高まります。

「キーワード×キーワード」の相関分析

上記でピックアップした「特許分類」と「キーワード」のように、異なるカテゴリの技術パラメーターを選ぶ方が、一般には情報量が多くて精度は高まります。

しかし、同じ技術カテゴリ内の組み合わせでも、ある程度のことは分かります。下表はキーワード同士の組み合わせです。

例えば、「燃料」というキーワードの中では、「エタノール」の他、「燃焼」「木質」との組み合わせが少し目立ちます。実際、木質バイオマスを燃料(ペレット)として燃焼させるバイオマス発電所の技術開発が存在します。

キーワードは抽象度が高くて、同じキーワードがいろいろな技術分野に使用されることが多いので、実際には強い関連性があったとしても、一般的には相関係数は低めになる傾向があります。

このケースでも、相関係数としては低めなので、普通に発見するのは難しいですが、このようにマトリックス表にすれば目に付くことがあります。

「特許分類×特許分類」の相関分析

下表は、特許分類(ここでは国際特許分類)同士の組み合わせです。

特許分類は、そもそも異なる技術を人の目で精緻に分類してあり、キーワードのようにノイズが入ることは余り無いので、特許分類の組み合わせは、キーワードよりも信頼性が高いと言えます。

上表では、「汚泥処理」「改質ガス」「燃焼装置」の組み合わせから、活性汚泥または取り出したガスを燃焼させる装置に関する技術開発の存在が見て取れます。

また、「微生物・酵素」と「糖工業」に強い相関が認められますが、これは、糖を微生物で化学変換する、または、微生物で糖を生産する、といった技術開発の動向を示すものと言えます。

相関分析が使える場面とは?

今回、その技術分野のカギとなる技術、特に関連技術を探る方法について解説しました。

この相関分析には、多めの時系列データが必要で、長期のトレンド分析には向きますが、短期のトレンドを読むには、あまり適していません。

特に、特許情報は出願から1年半を経て公開されるので、情報の鮮度が高いとは言えず、多くは「過去を振り返ったらそうだったよね」という、過去の検証に限られます。

ただし、機械学習やディープラーニングの応用次第で、複数の技術分類やキーワードの相関傾向を簡便に見ることができれば、少ないデータからもトレンドが読める可能性もあります。

もっとも、見ることができるのは、「相関があるかないか?」だけで、その意味するところはあくまで人間の判断。少なくとも、リアルに起きている事実との相関を意識しながらの分析にしたいものです。

Views: 6