【特許の歴史】専売特許制度の出願・登録状況は?

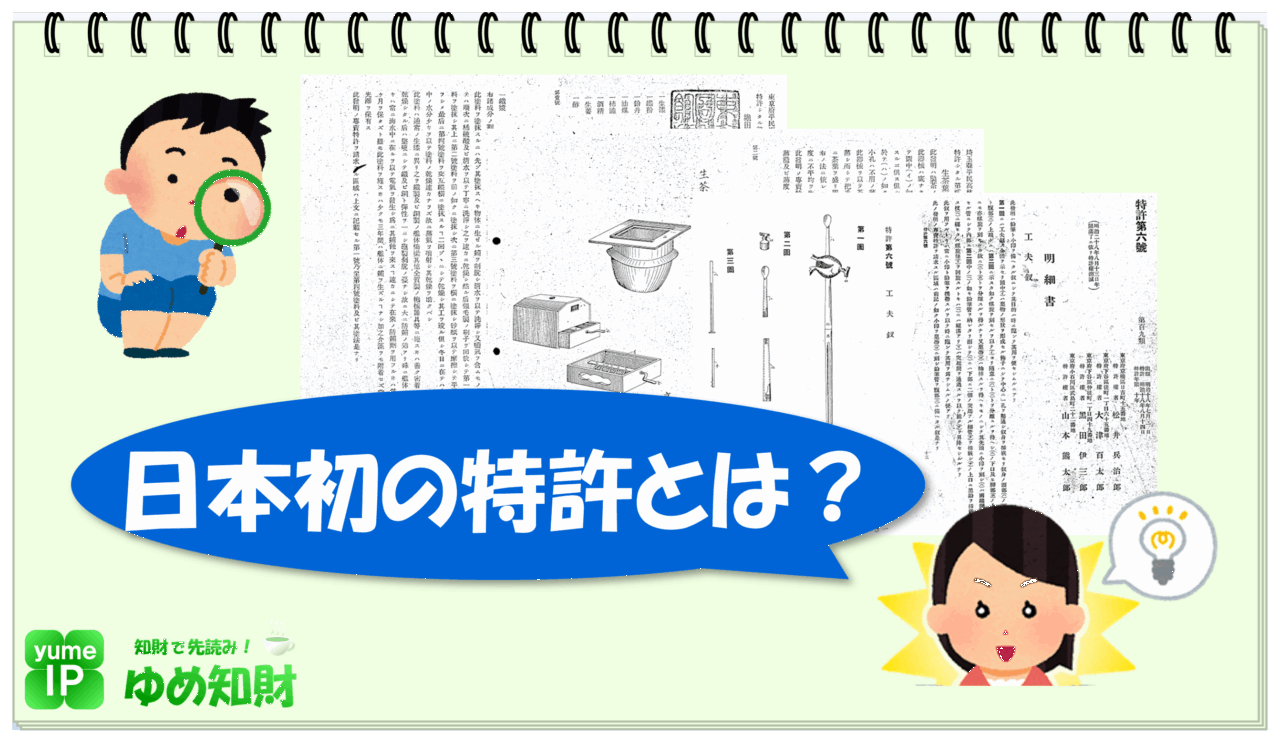

日本最初の特許法制である専売特許条例。その施行後、どのくらいの特許が出願され、また、特許登録されたのでしょう?

専売特許条例が施行された初期の状況を示す記事が、当時の官報に「専賣特許局事務概況」として掲載されています。国立公文書館デジタルアーカイブでその内容を確認できます。

https://www.digital.archives.go.jp/img/1698674

以下、それらを参考に、専売特許制度が導入された初期における出願件数や特許件数などについて見て行きましょう。

初期の商標と専売特許の出願・登録状況

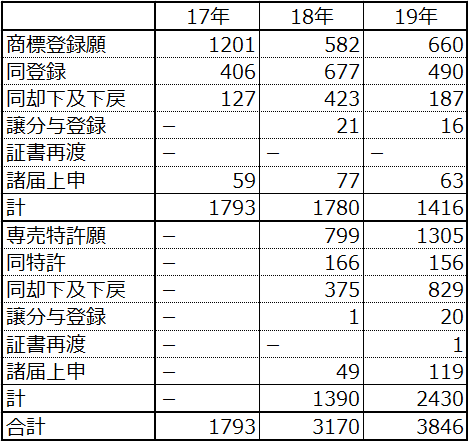

上記の官報は明治20年11月18日付であり、商標と専売特許の出願状況について、明治17~19年分が一覧表になっています。以下、その体裁や書体などを適当に変換・修正して転記します。

先行して施行された商標のデータが3年分、1年遅れで施行された専売特許のデータが2年分、それぞれまとめられています。商標は初年度の出願が最多で、おおむね6割くらいは登録されている状況です。また、2年目と3年目を比較すると、件数はおおむね落ち着いて来ている感じです。

一方、専売特許については、2年目で出願件数が倍増に迫っています。同じく、却下や差戻(下戻)、諸届上申の件数も大幅に増加しています。それ以降のデータはありませんが、後述する通り、事務処理の負担増が早くも問題となっている状況です。

明治20年10月の事務処理状況

上記の官報には、明治20年10月の単月における事務処理状況も、下図の通りデータでまとめられています。

出願、登録、拒絶の件数も去ることながら、いわゆる中間処理と呼ばれる、拒絶や登録に至るまでの出願人と特許局とのやり取り件数が、相当に多いことが分かります。

先の記事でも、事務処理量の増加が、矢継ぎ早な組織改編の理由だったことに触れていますが、その背景が察せられるデータと言えます。

審査に要する日数の推移

事務処理の負担度合いは、1件の審査にどのくらいの日数を要したのかで推し量ることができそうです。

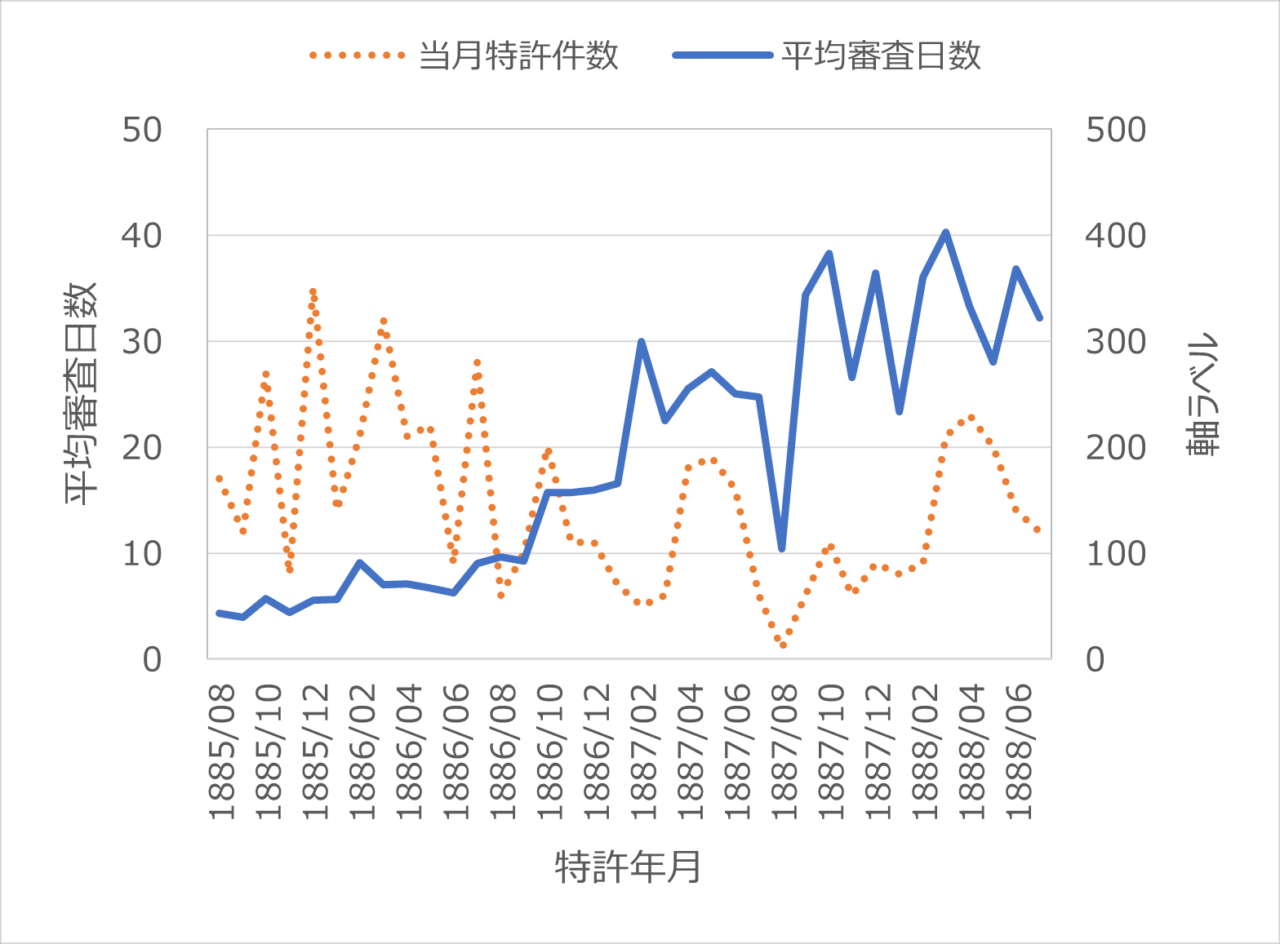

ここで、専売特許条例施行後、最初の特許登録があった明治18年(1885年)8月から3年間、毎月どのくらいの審査日数を要したかについて、以下、折れ線グラフにしてみました。ただし、最終的に特許になった件のみで、拒絶や却下になった件は含まれていません。

横軸には特許登録された年月を取り、左縦軸には当該月に特許された件数を「当月特許件数」、右縦軸には出願から登録までに要した日数を件数で割った値を「平均審査日数」としています。

この平均審査日数の推移をみると、当初の平均50日/件あたりから、3年後には平均400日/件に迫る状況となっており、事務処理量の急増は明らかです。

一方で、毎月の特許登録件数は初期から微減傾向にあります。もちろん、特許登録になるか否かは中身次第なので、毎月コンスタントな特許登録件数が出ている必要はありませんが、状況的にはむしろ、審査が滞っている可能性が考えられます。

上記のグラフ等には示していませんが、1件1件を見ると、制度導入2年目以降、出願から登録まで1年以上を要している例も散見されます。

特許制度により技術発展を推進するという政策は、出願意欲の盛り上がりから見て成功したとも見えますが、一方、当時は出願料というのを徴取しておらず、価値の低い出願が多く見られるとの記事も見られます。その事情については、またいずれ触れたいと思います。

以上、今回は、専売特許制度が導入された初期における出願件数や特許件数の状況についてご紹介しました。

Views: 1